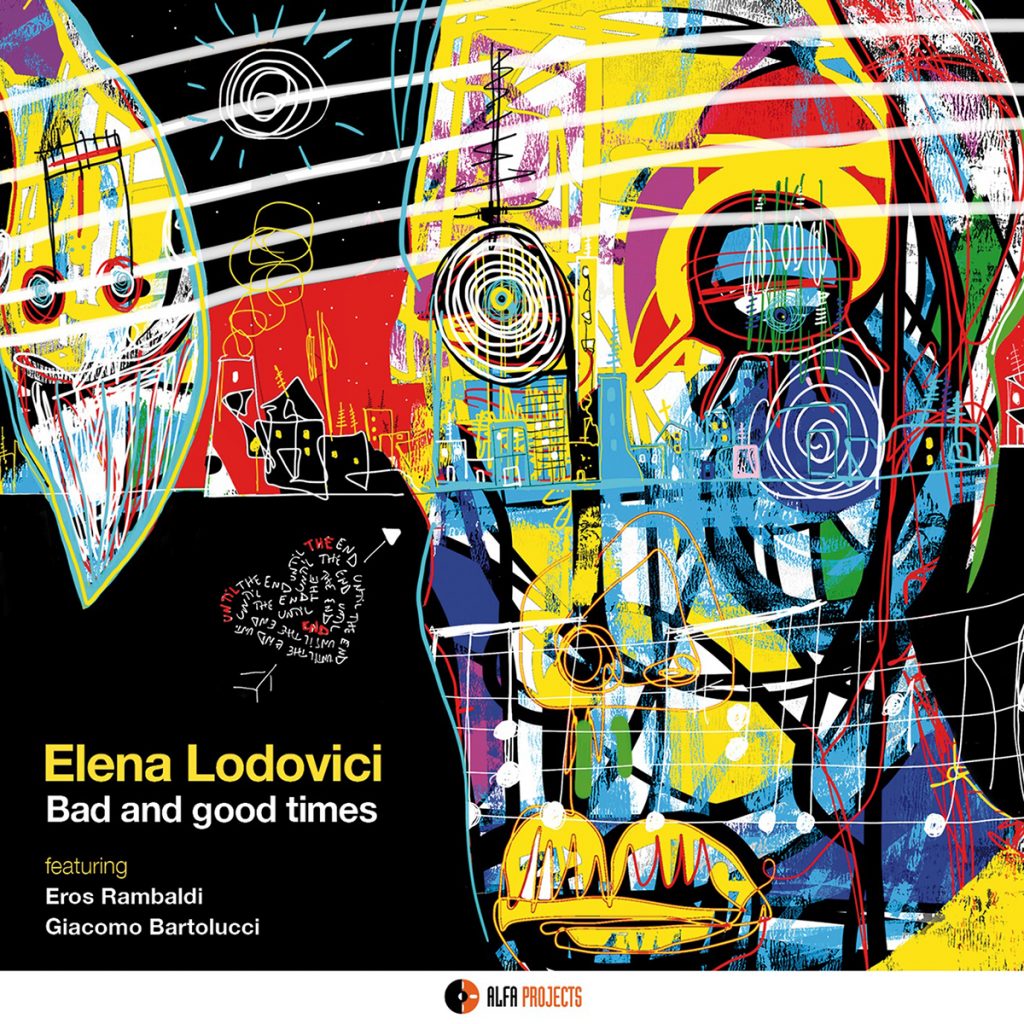

«Bad And Good Times» di Elena Lodovici: una cartografia emotiva tra stasi e metamorfosi (Alfa Music, 2025)

La scrittura armonica, stratificata e flessibile, è sorretta da una gestione del tempo che non impone metriche rigide, bensì asseconda una logica interna al discorso sonoro, talvolta prossima al flusso libero, altrove più chiaramente organizzata in cellule iterative.

// di Francesco Cataldo Verrina //

«Bad And Good Times», pubblicato da AlfaMusic, si presenta come una forma di autoriflessione sonora che travalica la dicotomia tra istanza autobiografica e costruzione musicale, fondendo l’una e l’altra in un flusso di materia espressiva corposa, a tratti carsica, ma sempre coerente nella sua progettualità implicita. Non si tratta di un progetto costruito a tavolino, né tantomeno di un concept dichiarato a priori: lo story-telling che ne emerge procede per condensazioni successive, per giustapposizione di nuclei emotivi che si chiariscono solo nel loro sedimentarsi reciproco. L’album diventa così la traccia impressa di un itinerario psichico, animato da polarità opposte – perdita e ricostruzione, stasi e dinamismo, opacità e trasparenza – mai rigidamente antitetiche, ma attraversate da ambiguità feconde, da zone liminali in cui il «brutto» e il «bello», il «prima» e il «dopo», perdono consistenza definitoria ed acquistano invece compattezza temporale. L’assenza di rigidità ritmica e la propensione per un fraseggio flessibile e non metrico suggeriscono una familiarità con la prassi della Sprechende Improvisation, in cui il pianoforte assume tratti discorsivi più che percussivi, talvolta accarezzando il fraseggio vocale più che sostenendolo. In tal senso, la funzione dello strumento si ridefinisce continuamente: ora guida, ora commenta, ora si ritrae, in un gioco di prospettive in cui il pianismo non è fine a se stesso, ma dispositivo espressivo aperto, poroso, attraversato da un pensiero musicale che si forma in tempo reale. Lodovici non attinge dunque a fonti in senso imitativo, ma metabolizza una pluralità di stimoli estetici e tecnici per restituirli in una sintesi timbrica personale, dove la memoria stilistica si fonde con l’urgenza esecutiva e l’ascolto diventa il luogo privilegiato della forma.

Nella duplice veste di pianista e cantante, ma anche architetta dell’intero impianto formale, la Lodovici elabora un linguaggio che rifugge tanto l’estetismo jazzistico quanto l’estemporaneità confessionale. La sua scrittura armonica, stratificata e flessibile, è sorretta da una gestione del tempo che non impone metriche rigide, bensì asseconda una logica interna al discorso sonoro, talvolta prossima al flusso libero, altrove più chiaramente organizzata in cellule iterative. Il lavoro timbrico sul pianoforte, talvolta rarefatto, altre volte armonicamente compatto, si relaziona in modo osmotico con la sezione ritmica, affidata a Eros Rambaldi (contrabbasso) e Giacomo Bartolucci (batteria), i quali agiscono non come meri accompagnatori, ma come interlocutori capaci di amplificare le tensioni implicite del discorso musicale. Nel lessico pianistico di Elena Lodovici, così come si manifesta in «Bad and Good Times», si coglie un’articolazione stilistica che rifiuta l’adesione ad un modello unico o riconoscibile in modo univoco, preferendo per contro un atteggiamento selettivo e filtrante nei confronti di molteplici tradizioni. La scrittura non si aggrappa ad una grammatica jazzistica codificata, né si concede all’ornamentazione virtuosistica di matrice afro-americana, quanto piuttosto sembra emergere da una sintesi personale tra alcune ascendenze colte del pianismo europeo novecentesco e una più libera, intimista declinazione delle strutture armoniche derivate dal jazz modale.

Il dispositivo dialettico dell’album si articola in una sequenza di cinque episodi, idealmente bipartiti secondo una logica concettuale che oppone un segmento dedicato a esperienze critiche – non però in senso drammatico, quanto piuttosto contemplativo – ad un secondo asse costruito sull’emergere progressivo di una quiete dinamica, mai banalmente consolatoria. Tuttavia, tale partizione non va intesa come separazione strutturale, quanto piuttosto come orientamento tematico che attraversa ogni pezzo senza irrigidirlo. «All That Remains», posta in apertura, agisce come spazio liminare. La durata estesa, prossima ai dieci minuti, non costituisce un mero esercizio di sviluppo, ma una precisa scelta retorica: l’esplorazione delle «restanze» emotive di una relazione, qui tematizzata, si traduce in un lavoro di sottrazione, di affioramento progressivo di materiali armonici che sembrano emergere da una condizione di sospensione. La voce, esente da compiacimenti lirici, è impiegata come veicolo espressivo che incorpora la fragilità stessa della riflessione, evitando ogni retorica del dolore. Il contrabbasso, di notevole rigore fraseologico, opera come elemento strutturante, mentre la batteria lavora su texture timbriche leggere, quasi sussurrate. «Evolving Quiet», collocata come secondo episodio ma cronologicamente l’ultima ad essere composta, segna un punto di snodo concettuale. La quiete evocata nel titolo non è da intendersi come arresto, ma come superficie in apparente immobilità che cela al suo interno un moto continuo. La scrittura modale, talvolta tendente a soluzioni quartali, non mira alla rarefazione, bensì a una processualità ambigua, che lascia trasparire l’idea che anche la pace emotiva sia frutto di un costante divenire, talora contaminato da ombre residue. Il trattamento della voce si fa ancora più essenziale, fino a fondersi con il tessuto strumentale in una sorta di unisono saldante. L’approccio alla tastiera suggerisce una vicinanza, più spirituale che tecnica, con figure come Paul Bley o, per certi aspetti, Carla Bley: la scelta di non occupare completamente lo spazio sonoro, la disponibilità a far parlare i silenzi, l’attenzione quasi respiratoria nella costruzione delle frasi sono tutti elementi che avvicinano la Lodovici ad una pratica pianistica fondata sull’ascolto interno prima ancora che sull’azione meccanica.

«Lost», terzo tassello e primo a essere stato concepito in ordine cronologico, si presenta come una meditazione su una condizione di disorientamento paradossalmente abitabile. L’armonia procede per movimenti imprevedibili, evitando risoluzioni scontate e lasciando spazio a pause che fungono da cerniere espressive. La scelta di evitare climax drammatici, sostituendoli con accenni e microvariazioni, conferisce al brano un valore di autenticità riflessiva. L’ascoltatore non viene trascinato in un pathos imposto, ma invitato a sostare nell’ambiguità del non sapere. «Rebirth» rappresenta, a livello formale, una rimodulazione del materiale sonoro precedente. Non si tratta di una rinascita trionfale, quanto piuttosto di un riemergere progressivo, delicatamente disegnato nelle linee melodiche, dove la voce si fa più estesa, ma mai enfatica. Le sezioni strumentali si muovono con un’eleganza contenuta, evitando l’ornamento e la ridondanza. Il contrabbasso assume qui una funzione quasi narrativa, conducendo l’ascolto attraverso una topografia interiore che alterna trasparenze armoniche e dissonanze leggere, quasi impercettibili. Chiude il percorso «Marameo», inno ludico e straniante al tempo stesso. Il riferimento all’infanzia ed alla sua spensieratezza originaria non viene tradotto in una semplificazione del linguaggio musicale, bensì in una leggerezza strutturale che mantiene salda la complessità sottostante. Gli accenti ritmici della batteria, più marcati rispetto agli altri pezzi, conferiscono un senso di movimento orizzontale, mentre la voce, più giocosa, non rinuncia alla profondità semantica. L’infanzia evocata non è mitizzata, ma riattraversata con lucidità e, forse, con un’ironia trattenuta.

La componente jazzistica propriamente detta si manifesta in modo sobrio, spesso delegata all’interazione con gli altri strumenti più che ostentata nella parte pianistica; laddove emerge, è attraverso soluzioni armoniche che possono ricordare l’eredità di Bill Evans, soprattutto nella capacità di far coesistere una verticalità tonale con un fraseggio lirico, mobile, mai completamente definito. Ma a differenza di Evans, l’articolazione non cerca una bellezza compiuta, quanto piuttosto una condizione di incertezza poeticamente abitabile. In sintesi, «Bad And Good Times» si sostanzia non come semplice diario musicale, ma come dispositivo dialogico, in cui ogni elemento, dall’articolazione formale alla gestione del timbro, dal trattamento della voce alla relazione tra scrittura ed improvvisazione, concorre all’architettura di un’unità espressiva stratificata, coerente nel suo rifiuto delle soluzioni immediate. Lodovici e soci non si limitano a raccontare, ma interrogano, proponendo una jazz che non illustra, ma espone, lasciando aperto lo spazio dell’ascolto come luogo critico.