«Mingus Revisited» di Matteo Alfonso e Giovanni Maier: un dialogo strumentale tra essenzialità e libertà espressiva (Caligola Records, 2025)

L’album si distingue per la sua capacità di restituire l’anima delle composizioni mingusiane attraverso una lieve migrazione creativa, un’estetica essenziale ed una libertà interpretativa che valorizza l’intensità emotiva del materiale originale. Un’opera che, nella sua apparente semplicità, riesce a trasmettere tutta la complessità espressiva di uno dei massimi compositori del Novecento.

// di Francesco Cataldo Verrina //

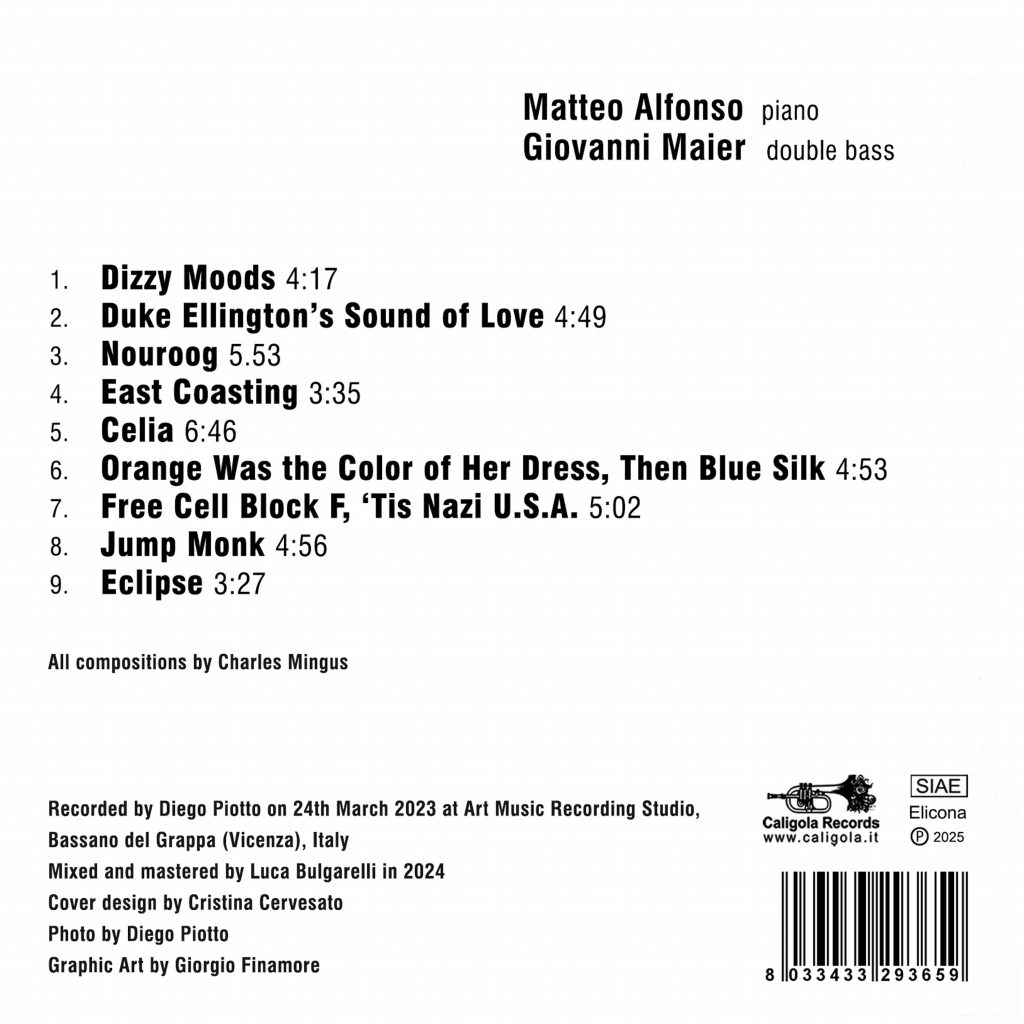

Per entrare nel mood di una qualsivoglia rilettura dell’opera del genio di Nogales, bisogna comprendere le radici tematiche e la filosofia mingusiana. Da sempre, sostengo che non si possa suonare Mingus senza Mingus, almeno non si potrebbe: è necessario trovare il grimaldello giusto per aprire le porte del suo labirintico pensiero, soprattutto saper dialogare con il concetto di struttura e di libertà. Mingus non è stato soltanto un compositore o un semplice contrabbassista, ma un artista totale che ha trasformato il jazz in un mezzo espressivo potente e finalizzato a generare sentimenti, talvolta anche violenti, imbastire e raccontare storie senza peli sulla lingua, per poi infilarsi polemicamente nei contesti sociali più svariati. I temi individuati da Alfonso e Maier riflettono questa ampiezza di visione, muovendo da brani strutturati e lirici a composizioni tese e politicamente impegnate. Così, il loro album «Mingus Revisited», edito dalla Caligola Records, si attesta come un rispettoso omaggio in punta di filetto all’incommensurabilità espressiva di Charles Mingus. Attraverso un’intima conversazione sonora tra pianoforte e contrabbasso, i due musicisti propongono una rilettura a sé stante e sincera del repertorio mingusiano, contraddistinta da un approccio minimalista che mira a cogliere l’essenza compositiva delle partiture, senza appesantirle con sovrastrutture armoniche superflue.

Uno dei tratti distintivi di Mingus era l’alternanza tra strutture elaborate, inattesi cambi di tempo ed improvvisazioni libere, spesso segnate da uno spiccato senso narrativo. Questa dicotomia è evidente e funge da chiave metodologica per l’intero album: dopo l’esposizione tematica, l’improvvisazione si sviluppa su una base armonica minimale, permettendo ai musicisti di rileggerne autonomamente le partiture senza recidere il filo con il concept originario.. L’idea alla base di «Mingus Revisited» nasce nel 2019, in occasione del quarantennale della scomparsa de contrabbassista, traducendosi in una raffinata opera di sottrazione armonica. I due sodali descrivono il proprio intervento come una «scrematura» delle opere del celebre compositore afro-americano, attraverso un processo di riduzione delle complessità accordali in favore di una maggiore scioltezza esecutiva. Tale strategia riprende la struttura di «Pithecantropus Erectus», dove, dopo un tema ricco di sezioni armonicamente difformi, l’improvvisazione viene lasciata fluire su una base estremamente semplice e scarna. La formazione in duo accentua la forma dialogica dell’album tra pianoforte e contrabbasso, consentendo ai due strumenti di interagire in maniera proficua e senza vincoli imposti da sezioni orchestrali più ampie. L’approccio di Alfonso e Maier risulta sobrio e gradualista, ma mantiene intatto il bollore evaporante dell’archetipo compositivo mingusiano, permettendo una escavazione in profondità, quasi un carotaggio teso a raggiungere il nucleo gravitazionale delle emozioni.

La scelta repertoriale dei brani riflette un’attenta cura nella rivisitazione del catalogo mingusiano. Oltre ad alcuni gioielli di casa Mingus, i due musicisti affrontano anche composizioni meno frequentate. Tale opzione sancisce la volontà di indagare territori di caccia meno battuti, conferendo all’album un carattere distintivo. Il lavoro di registrazione presso l’Art Music Recording Studio di Bassano del Grappa e la successiva post-produzione a Roma garantiscono una qualità audiofila, grazie alle geometrie bilaterali in cui il suoni si coagulano e si sciolgono, valorizzando la profondità timbrica del contrabbasso e l’eleganza melodica del pianoforte. «Mingus Revisited» si sostanzia come un’incursione affascinante e coraggiosa nel parenchima armonico del contrabbassista di Nogales, condotta con discernimento e rispetto da due jazzisti di lungo corso. «Dizzy Moods» si distingue per la struttura sincopata e l’energia pulsante. Alfonso e Maier ne scodellano una versione asciutta, lasciando spazio al dialogo serrato tra pianoforte e contrabbasso, dove l’improvvisazione si srotola senza particolari ganasce. «Duke Ellington’s Sound Of Love» è una delle composizioni più liriche di Mingus interpretata con estrema delicatezza. Il pianoforte di Alfonso enfatizza la melodia con un tocco morbido e contemplativo, mentre il contrabbasso di Maier aggiunge assertività , mantenendone intatta la natura evocativa. «Nouroog», uno dei territori meno battuti del catalogo mingusiano, si qualifica per le atmosfere sospese e il fraseggio enigmatico. La versione proposta nel disco ne accentua la natura introspettiva, con un’interazione strumentale, armonicamente sorretta da un duello basato su reiterate tensioni e rilassamenti.

Ogni traccia di «Mingus Revisited» si collega sistematicamente all’universo musicale di Charles Mingus, rivelando diversi aspetti della sua estetica e delle sue intuizioni meta-stilistiche. «East Coasting» viene promulgato con un tocco di leggerezza e fluidità. Alfonso e Maier ne mantengono la struttura agile, lasciando emergere la spontaneità della fase improvvisativa e la brillantezza delle linee melodiche. «Celia», dedicata alla moglie, era un componimento fortemente sentito da Mingus. Il duo ne pennella una lettura intima e delicata, con il pianoforte che si muove tra lirismo e accenti ritmici, mentre il contrabbasso sostiene la narrazione con un walking temperato ed ipnotico. «Orange Was The Color Of Her Dress, Then Blue Silk», è uno dei passaggi più complessi e stratificati della discografia di Mingus, ma in tale contesto viene ridotto all’osso, pur conservandone la pervasività sottocutanea. La versione di Alfonso e Maier fa leva sulla variazione timbrica e sulla costruzione di ambientazioni sghembe e contrastanti, nel rispetto della genetica cangiante del pezzo. «Free Cell Block F, ‘Tis Nazi U.S.A.», manifesto sonoro dal forte contenuto politico e sociale, viene interpretato con un senso di urgenza e tensione. Il duo ne enfatizza la drammaticità attraverso un uso incisivo delle dinamiche ed un fraseggio che alterna momenti di inquietudine e riflessione.

Classico del repertorio mingusiano, Jump Monk si contraddistingue per il ritmo incalzante e la struttura irrequieta. Alfonso e Maier ne promulgano una versione agile e pulsante, con un interplay serrato che si esalta in un’inedita detonazione armonica. Foriero di una forte componente evocativa, Eclipse chiude l’album con un respiro concettuale sospeso e contemplativo. Il pianoforte e il contrabbasso sussurrano con estrema sensibilità, creando un paesaggio sonoro da i contorni sfumati e facendosi promesse per l’eternità. Questa rilettura del repertorio di Mingus si distingue per la sua capacità di mantenere intatta la forza espressiva delle composizioni, pur adottando un approccio essenziale e libero. Nella propria interezza, l’album si distingue per la sua capacità di restituire l’anima delle composizioni mingusiane attraverso una lieve migrazione creativa, un’estetica essenziale ed una libertà interpretativa che valorizza l’intensità emotiva del materiale originale. Un’opera che, nella sua apparente semplicità, riesce a trasmettere tutta la complessità espressiva di uno dei massimi compositori del Novecento.