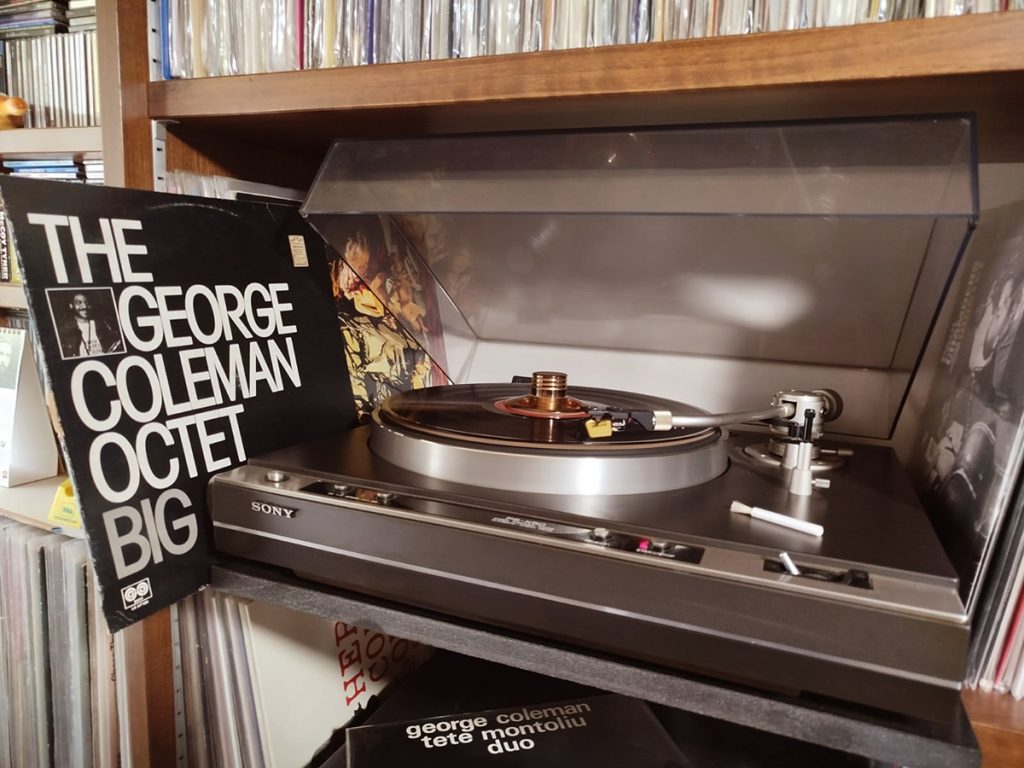

The George Coleman Octet con «Big George», un classico degli anni Settanta disperso fra le nebbie dell’oblio e ritrovato

Se da un lato il virtuosismo soggettivo appare evidente, dall’altro alcuni individualismi, naturalmente competitivi, tendono a dilatare gli assoli a discapito della loro incisività, per contro, ricreano una sorgiva atmosfera da jam session.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Il cosiddetto, George Coleman Octet, curiosamente composto da nove musicisti, si distingue per il un suono ricco e corposo, talvolta eccessivo, caratterizzato da quattro sax, un flicorno e una potente sezione ritmica. L’ensemble mostra un’attitudine alla combattività, che si manifesta soprattutto nell’esecuzione collegiale, mentre i singoli strumentisti tendono talvolta ad estendersi oltre il necessario, attenuando l’impatto complessivo della performance, se non altro producendo un lieve senso di smarrimento. Un segno dei tempi, poiché gli anni Settanta furono eccessivi in tutto ed il jazz, perfino quello che guardava nello specchietto retrovisore della storia, non ne fu immune. In verità il disco, pur possedendo un perforante impatto strumentale, manca di un vero e proprio arrangiamento orchestrale, con le partiture ben distribuite, ma questa è probabilmente la sua forza motrice. Si potrebbe pensare alla Blowing Session di Johnny Griffin, John Coltrane, Hank Mobley e Lee Morgan del 1959. Il disco è concepito come se ad agire fosse un piccolo combo bebop. In verità, quattro sassofoni ed una tromba in un contesto bop, diventano competitivi e scalciati come quattro stalloni in un recinto dove c’è una sola giumenta in calore. L’atmosfera, quasi da jam session è garantita.

Tra i solisti emergono in modo particolare Danny Moore al flicorno, Junior Cook al sassofono tenore, Frank Strozier al contralto e, ovviamente, George Coleman al tenore, accompagnati da un efficace Harold Mabern al pianoforte. Se da un lato il virtuosismo soggettivo appare evidente, dall’altro l’individualismo delle ance, naturalmente competitive, tendono a dilatare gli assoli a discapito della loro incisività, per contro, ricreano una sorgiva ambientazione da singolar tenzone. Il pianista Harold Mabern, invece, sembra possedere un notevole senso della misura e dell’equilibrio, dimostrando di sapere esattamente quando fermarsi dopo aver liberato i propri demoni creativi, fungendo così da perfetto collante e stabilizzatore dell’ensemble. La presenza di musicisti in pieno vigore espressivo come Lisle Atkinson al basso, unitamente al contributo di Idris Mohammed alla batteria e Azzedin Weston alle percussioni, al netto di ogni cavillo, eleva questa session post-bop, registrata nel 1977 al Blank Studio di New York, ben oltre la media del genere e del periodo. Evitando di cercare il pelo nell’uovo, il George Coleman Octet si esprime attraverso un’iperbole collettiva di forte intensità e coesione, sebbene – come già sottolineato – la tendenza a indulgere in assoli prolissi possa apparire in parte penalizzante rispetto al risultato finale. Era, però, la tendenza del decennio, in cui difficilmente i musicisti si autocastigavano, richiudendosi in un recinto e rispettando i tempi stretti e contingentati di un jazz post-bellico o post-parkeriano. Tuttavia, per gli appassionati di bop, nell’accezione più larga del termine, questa partita a nove rappresenta un contributo di indubbio valore, con un line-up di prim’ordine che, al netto di qualche sbavatura o di istintivo egoismo, garantisce una qualità elevata.

L’album si apre con «Green Dolphin Street», un classico del jazz firmato Kaper e Washington, segnato da un’atmosfera elegante e sofisticata, che il George Coleman Octet rilegge con un tocco personale, mettendo in risalto le armonie dei fiati e la fluidità della sezione ritmica. «Frank’s Tune», scritta da Frank Strozier, è un perfetto esempio di hard bop raffinato. Il tema melodico è incisivo e ben strutturato, tanto da lasciare spazio ad improvvisazioni brillanti, in particolare quelle dei sassofonisti. «Big George», composta da Shirley Scott, diventa il cuore pulsante dell’album. Il groove risulta deciso e coinvolgente, con una retroguardia ritmica che sostiene sinergicamente i fiati, innescando un’ambientazione vibrante e dinamica. «Joggin’», brano originale di George Coleman, è contraddistinto da un groove vivace e da un tema accattivante, dove il sassofono tenore di Coleman si distingue per la sua assertività e per un fraseggio fluido, accompagnato da un ensemble compatto e ben bilanciato. «Body And Soul» è un classico senza tempo. La ballad di Heyman, Green e Sour viene rivisitata con estrema sensibilità. George Coleman, raffinato balladeer, ne offre una stesura intensa e fitta di sfumature, con assoli abissali ed una resa emotiva concatenante. «Revival», ancora farina del sacco di Coleman, suggella l’album con muscolarità e slancio. La struttura ritmica è incalzante, mentre i fiati s’intersecano in un dialogo serrato e appassionante, dando vita ad un finale mozzafiato. George Coleman, nato nel Tennesee a Memphis, nel profondo Sud degli Stati Uniti, si è sempre portato dietro quell’odore di blues, polvere, sudore e cavalli e un desiderio di riscatto che ne hanno fatto costantemente un lottatore nella grande arena del jazz mondiale. Passato per Chicago ed arrivando a New York in piena deflagrazione hard bop, George ha accettato sfide talvolta improbabili e dalle finalità ambiziose con band-leader diversissimi fra loro e con line-up variabili per quantità e qualità, fino agli ultimi dischi pubblicati da ottuagenario. Osservando la sua iperbole creativa ed evolutiva, ci rendiamo conto di quanto la storia del jazz sia stata spesso ingiusta nei suoi confronti, non avendolo collocato di diritto nelle alte sfere di una certa nomenclatura di rilievo, di cui è stato spesso al servizio, sia pure in un contesto assolutamente inter pares.