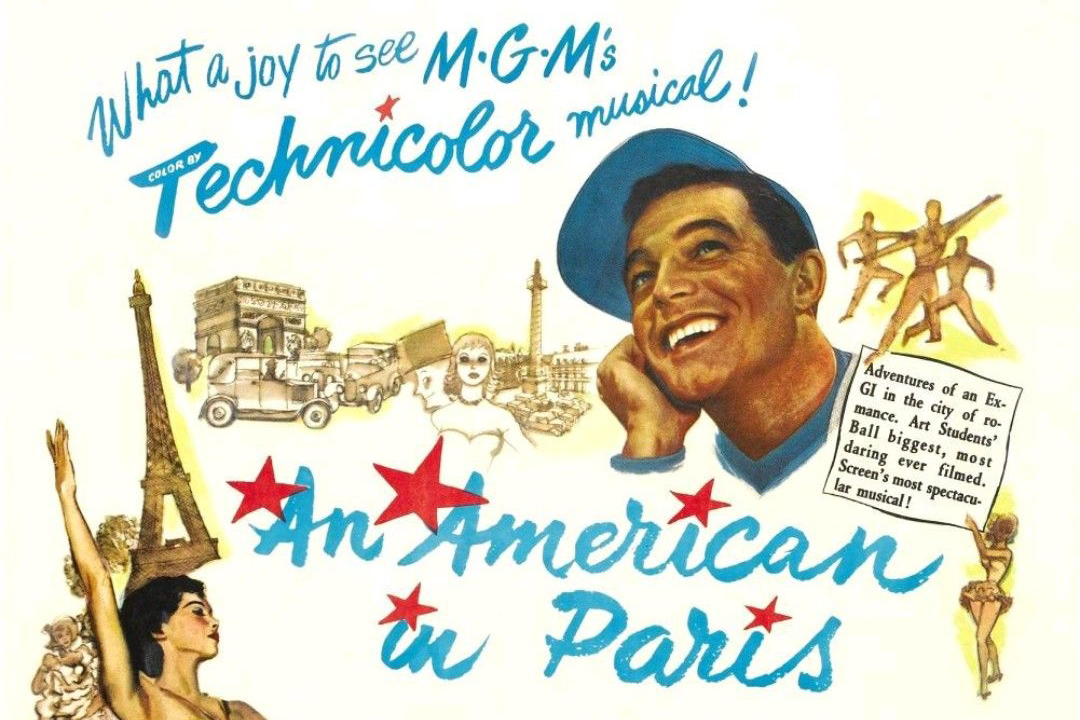

Un americano a Parigi. Il musical gershwiniano di Vincente Minnelli

di Guido Michelone

An American In Paris (Un americano a Parigi nel titolo italiano) è film hollywoodiano appartenente al genere musical (o commedia musicale) dai toni romantici e sentimentali che s’ispira all’omonimo poema sinfonico di ben 23 anni prima. Come Gershwin vuole tradurre in suoni le atmosfere palpitanti della Ville Lumiére, così il registra Vincente Minnelli (specialista proprio nei musical) tenta di rispecchiare la stessa ‘joie de vivre’ ritraendo cartolinescamente la quotidianità degli artisti statunitensi a contatto con l’effervescenza tutta francese. Per fare tutto ciò la produzione s’avvale di un cast stellare con almeno cinque grandi protagonisti – Gene Kelly, Leslie Caron (al debutto cinematografico), Oscar Levant, Georges Guétary, Nina Foch, oltre la sceneggiatura di Alan Jay Lerner e la direzione musicale di Johnny Green e Saul Chaplin che aggiungono qualche commento strumentale alle note canzoni di George & Ira.

Come per tutti i musical, la vicenda è intervallata da numeri di danza coreografati dallo stesso Kelly e impostati precipuamente sulla bellezza dell’intera musica gershwiniana, il cui catalogo (ovvero il songbook) fa gola al dirigente della MGM Arthur Freed fin dalla morte del compositore, anche se riuscirà ad acquistarlo, grazie a Ira, solo alla fine degli anni Quaranta in modo da poter includere nel lungometraggio molti celebri brani, in particolare I Got Rhythm e Love Is Here to Stay, non senza scordare I’ll Build A Stairway to Paradise e S Wonderful. Il culmine della pellicola resta tuttavia il balletto nella seconda parte, quando An American In Paris da spartito si tramuta visivamente in una danza di 17 minuti senza dialoghi con Kelly e la Caron in gran spolvero, perfettamente calati tra le scenografie progettate nello stile di vari pittori francesi dell’epoca di Gershwin o di quella appena precedente. Le scene insomma simboleggiano l’inizio delle avanguardie dall’Impressionismo alle ‘Scuole’ di Montmartre e Montparnasse, in una mirabolante sequenza costata tantissimo (circa mezzo milione di dollari). Del resto si bada al risparmi di mezzi per quest’opera girato su 44 set diversi nei capannoni della MGM a Hollywood. Tutto fila liscio, anche se a distanza di oltre mezzo secolo, in un intervista rilasciata al programma di Paul O’Grady dalla protagonista (la Caron) nel 2009, emerge un dettaglio tipico dell’America bacchettona e maccartista, ovvero sessuofoba: l’Hays Office- la commissione per la censura – giudica la scena di ballo tra lei e una sedia ‘sessualmente provocante’, avendo per tutta risposta dall’attrice una pertinente domanda: ‘Ma cosa puoi fare con una sedia?’.

Il culmine del film, come già detto, è l’omonima sequenza coreutica, che è anche il momento in cui il linguaggio musicale gershwiniano viene messo a confronto con l’ésprit du temps, sia pur traslato in abbigliamento e scenotecnica e che fanno riferimento alla Parigi da fine Ottocento in poi (mentre la vicenda è ambientata nel secondo dopoguerra) grazie ai forti richiami via via alle tele di Raoul Dufy, Pierre-Auguste Renoir, Maurice Utrillo, Henri Rousseau e Toulouse-Lautrec, con fondali misuranti 300 piedi di larghezza e 40 di altezza. Fra l’altro questo episodio viene girato a parte, come ultimo, perché la produzione viene interrotta il 15 settembre 1950, dal momento che, da contratto, Minnelli deve lasciare il set per dirigere un altro film (Father’s Little Dividend): ma già alla fine di ottobre, è tornato a filmare la magistrale sequenza con Kelly e la Caron. Il successo di Un americano a Parigi è enorme, fra pubblico e critica, fino a ottenere otto nomination agli Oscar e sei vittorie (inclusa quella per il miglior film), oltre guadagnare molti altri riconoscimenti del settore cinematografico: ancora nel 1993, infatti, viene selezionato per la conservazione dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel National Film Registry per essere ‘culturalmente, storicamente o esteticamente significativo’, giungendo addirittura a essere classificato al nono posto tra i migliori musical cinematografici dell’AFIAFI’s Greatest Movie Musicals.

La vicenda immaginaria è abbastanza lineare: nel secondo dopoguerra, si ritrovano, a Parigi, come vicini di alloggio due americani ex commilitoni: Jerry pittore e Adam pianista. Il duo, rinforzato da Henri, cantante francese, esegue alcuni numeri nel caffè sotto casa, oltre confessarsi i propri desideri amorosi alla ricerca della donna della propria vita; Henrti in tal senso rivela che sta sposarsi. Jerry, intanto, mentre prepara una mostra dei propri quadri (finanziato dall’ereditiera statunitense Milo Roberts) incontra Lise, giovane orfana francese, che non gli rivela niente di sé stessa: la ragazza è ingenua ma vitale e Jerry non può fare a meno di innamorarsene. Al ballo delle Belle Arti, annuale appuntamento durante il quale si dovrebbe coronare il sogno dei due giovani, Lise rivela a Jerry un segreto: durante il secondo conflitto mondiale, con i genitori partigiani, viene affidata alle cure di un uomo – con sorpresa, Henri – che continua a occuparsi di lei. Jerry e Lise decidono quindi di lasciarsi. La notte d’incanto sta per finire: e dall’alto di una terrazza, il pittore vede giù in strada la fanciulla che sta per prendere un taxi con il cantante. Ma Henri, resosi conto che Lise accetta di sposarlo solo per gratitudine, la vuole libera. E il film termina con Jerry che vede, dal balcone, la sua amata correre, per le scale, verso di lui.

La musica di Gershwin nel film vanta ovunque arrangiamenti simpatici; da un lato una decina di note canzoni ricevono un trattamento speciale, dall’altro nello score di sottofondo i veri fan del compositore possono tranquillamente conoscere e le note della maggior parte delle celebri song. Poiché balletto il finale, così come le tinte vivaci della pellicola, fornisce i massimi valori estetici, il produttore Arthur Freed saggiamente include un solo altro importante sketch: l’interpretazione di Guetary di Stairway yo Paradise su un palcoscenico musicale, completata dalla femminilità di scenografie colorate e di costumi lussureggianti. Ma altri brani sono registicamente progettati in modo puntuale, incisivo, convincente: spicca anzitutto il canto e la danza di Kelly in I Got Rhythm, in cui è affiancato da un gruppo meravigliosamente animato di bambini francesi; Embraceable You serve invece a presentare il talento di ballerina della Caron in uno stile altamente fantasioso (il gioco di gambe sugli sfondi velocemente alternati); By Strauss è un coinvolgente esempio di canto e danza che riguarda Kelly, Guetary e Levant, mentre Tra-La-La coinvolge i soli Kelly e Levant; per contro S’ Wonderful proietta ancora una volta Kelly e Guetary ai massimi risultati in duo (benché il tip tap spetti solo all’americano); Our Love Is Here to Stay viene ballato in modo al contempo classico e accattivante da Kelly e dalla Caron. E poi, ovviamente, c’è il bellissimo assolo di Levant nel Concerto in Fa e il fantasioso balletto American in Paris, che centra il capolavoro all’interno della storia del musical audiovisivo. Al di là degli attori/cantanti/ballerini, quasi tutto il merito della riuscita, a livello drammaturgico, va al regista (Minnelli, non a caso è il marito di Judy Garland e il padre di Liza Minnelli, entrambe cantanti e da sempre innamorate del repertorio gershwiniano) per come gestisce il ritmo della vicenda narrata e per il modo tagliente con cui riesce a scegliere un cast equilibratissimo. Messi in fila, i credits di produzione da Freed contribuiscono alla qualità complessiva: notevole resta la supervisione della cinecamera in Technicolor di Alfred Gilk così come è doveroso ripetere che il balletto, con la fotografia speciale di John Alton e i costumi di Irene Sharaff, è quasi un’opera d’arte a sé stante (senza nulla togliere agli altri abiti di Orry-Kelly e Walter Plunkett per le scene quotidiane).