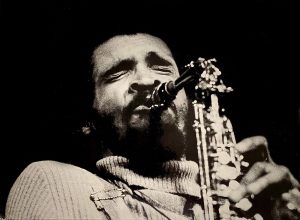

Roy Hargrove: il rigore dell’architetto e l’intuizione del poeta

Roy Hargrove

Tromba dionisiaca e cartesiana al tempo stesso, seppe coniugare il rigore dell’architetto e l’intuizione del poeta. Non a caso, più che un interprete, fu un demiurgo, un costruttore di mondi ed un traduttore di genealogie… Se la sua arte non si lascia incasellare in un sistema, è perché si muove come la letteratura più alta: inquieta, plurivoca e sempre in cerca di una lingua che dica l’indicibile.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Nato a Dallas nel 1969, Roy Hargrove appartiene a quella schiera di artisti che non si limitano a interpretare la tradizione, ma l’assimilano fino a farla vibrare in ogni gesto, per poi piegarla alle proprie urgenze espressive, come se ogni nota fosse scritta sull’orlo d’un precipizio, fra rigore e visione. Se, in gioventù, fu associato alla generazione dei cosiddetti Young Lions – quel manipolo di neoclassici che, tra anni Ottanta e Novanta, riscopriva il verbo bebop con la reverenza di chi interroga i profeti – Hargrove seppe ben presto oltrepassare le recinzioni del revival, trasformando l’eredità dei padri in linfa per un pensiero musicale mobile, permeabile e contraddittorio.

Allievo precoce, scoperto da Wynton Marsalis durante una visita in una scuola superiore texana, Hargrove si impose immediatamente come uno degli epigoni più credibili della linea aurea che, da Fats Navarro a Clifford Brown passando per Dizzy Gillespie, aveva ridisegnato il ruolo della tromba nel linguaggio bebop. L’impronta era evidente: timbro rotondo ma mai opulento, fraseggio irrequieto, lirismo trattenuto che si stempera in una malinconia nervosa, più vicino all’inquietudine crepuscolare di un romanzo di James Baldwin che non all’esuberanza gestuale di certo jazz virtuosistico. L’itinerario di Hargrove si dispiega, da subito, come una costellazione di incontri determinanti: Jackie McLean, Frank Morgan, Johnny Griffin, Jimmy Smith, Oscar Peterson, Sonny Rollins. Figure totemiche, ma soprattutto testimoni viventi di un’epoca ormai mitizzata, con cui Roy intrattiene un dialogo intergenerazionale che assomiglia più ad un rito d’iniziazione che a un semplice sodalizio professionale. Il suo debutto da leader avviene a soli vent’anni, e inaugura una discografia che conoscerà punte di lirismo incandescente e accelerazioni concettuali degne del miglior Steve Coleman. Due i vertici istituzionali, entrambi premiati con un Grammy: «Habana», sorta di epifania afrocubana in cui riecheggiano gli echi antillani già cari a Gillespie e «Directions In Music», registrato dal vivo con due sacerdoti della modernità: Herbie Hancock e Michael Brecker. In quei solchi, il classicismo diventa pretesto per una reinvenzione radicale, quasi cinematografica, come se fosse il Miles Davis di «Sketches Of Spain» a contemplare, da un’alba tropicale, le rovine della contemporaneità.

Il trombettista texano non deve, però, essere ridotto alla sfera ortodossa dello straight ahead, poiché tutto ciò significherebbe amputarne la complessità. Lontano da ogni feticismo filologico, egli seppe accogliere le voci nuove della black-music con una naturalezza che non conosceva snobismi. Soul, funk, hip hop non furono per lui elementi esotici, bensì tasselli della stessa narrazione ed un carburante per la sua creatività. La fondazione del collettivo RH Factor testimonia questa apertura come postura etica, prima ancora che stilistica. I nomi che lo affiancano, ossia D’Angelo, Erykah Badu, Macy Gray, Marcus Miller, Angélique Kidjo disegnano un affresco urbano e diasporico, che va ben oltre l’autoreferenzialità del jazz tradizionale. In tale prospettiva, Hargrove non si limita a suonare, ma costruisce un dispositivo simbolico in cui la tromba diventa interfaccia fra mondi, cerniera tra codici, spartiacque tra generi. Il suo quintetto. spesso sbilanciato verso una grammatica hard bop, con escursioni calibrate tra standard e composizioni originali, funge da laboratorio espressivo, mentre le sue collaborazioni formano una galassia priva di gerarchie. Si pensi a Joe Henderson, Stanley Turrentine, Joshua Redman o Branford Marsalis, ognuno dei quali è stato testimone di una diversa declinazione dell’urgenza musicale del trombettista texano.

In Roy Hargrove la tromba diventa il luogo in cui l’eredità si fa frizione, non semplice riverbero. Il suo rapporto con i grandi maestri dello strumento, da Louis Armstrong a Freddie Hubbard, passando per Gillespie, Miles, Morgan e Clifford Brown, non si articola secondo una linea evolutiva o una genealogia ordinata, ma si dispiega piuttosto come una costellazione, in cui ogni astro emana un’energia specifica, assorbita e rifratta attraverso la sua voce che resta inconfondibile proprio perché irrequieta, in perpetuo cortocircuito fra classicismo e tensione iconoclasta. Clifford Brown rappresenta forse la più solida àncora di riferimento. Proprio quella nitidezza del suono, l’eloquenza melodica, la compostezza formale che non cede mai al manierismo trovano in Hargrove un interprete attento, quasi devoto, ma mai imitativo. In lui, come in Brown, la linea melodica scivola con eleganza su strutture armoniche complesse senza forzarle, rispettandone l’ossatura interna ma impreziosendole con un fraseggio che sembra più ispirato alla sintassi prosodica di un attore teatrale che non alla logica geometrica di un matematico. Tuttavia, laddove Brown tendeva verso un’idea di perfezione quasi apollinea, Hargrove vi innestava una vena più crepuscolare, carica di sospensioni e smottamenti interiori, come se ogni nota fosse la conseguenza di un dubbio più che di una certezza. Con Freddie Hubbard condivideva la potenza, il virtuosismo scalpitante e l’aggressività ritmica, ma mentre Hubbard sovente abbracciava un fraseggio esplosivo, ardente come una tela di Pollock, Hargrove optava per una combustione più controllata, dove anche il grido più lacerante sembrava provenire da un’interiorità stratificata, forse più letteraria che viscerale. C’è in Hargrove, infatti, una specie di malinconia strutturale, quasi dickensiana, che lo separa da quel compiacimento muscolare tipico di certi fuochi d’artificio hard bop.

Il confronto con Miles Davis è inevitabile, benché profondamente ambiguo. In Hargrove manca la sottrazione radicale, quel rifiuto sistematico della retorica che caratterizzava il Miles della maturità. Ciò che li unisce, però, è l’attenzione spasmodica per il suono come materia viva, plasmabile, quasi pittorica. Entrambi intendono la tromba non come un’estensione della tecnica ma come una maschera mutevole, da sporcare, velare e deformare. In certi passaggi, Hargrove sembra addirittura dialogare con il Miles di «Porgy And Bess» o «Ascenseur pour l’échafaud», dove la frase si fa sussurro, respiro trattenuto, suono che pare uscito da una scena di Bergman o da una fotografia di Roy DeCarava. La lezione di Dizzy Gillespie, infine, non si riflette tanto nell’aspetto tecnico – l’ipertrofia armonica, l’uso delle scale diminuite, il registro acuto spinto – quanto nella visione musicale complessiva, ossia l’apertura alle musiche del mondo, il dialogo con l’Afro-Caribbean, la vocazione orchestrale. «Habana» appare, in questo senso, una specie di omaggio trasfigurato, un esperimento che avrebbe fatto sorridere il Gillespie ambasciatore culturale degli anni Cinquanta, ma che contiene in nuce anche le utopie transnazionali del jazz del XXI secolo.

Eppure, se si vuole rintracciare un’affinità più profonda, più segreta, occorre guardare a Lee Morgan. In comune, una poetica del rischio, una certa inclinazione per le tinte forti, per il lirismo notturno interrotto da scarti improvvisi. Come Morgan, anche Hargrove amava inserire, in un flusso armonicamente coerente, una nota storta, un accento spostato, un ritardo impercettibile che destabilizza l’ascoltatore, come un dettaglio incongruo in un quadro iperrealista. Armonicamente, Hargrove non è mai sperimentale nel senso accademico del termine. Non reinventa le progressioni né teorizza nuove scale. Il suo genio consiste semmai nell’abitare con sensibilità estrema le architetture date, forzandole dall’interno con cromatismi inattesi, ambiguità modali, oscillazioni fra maggiore e minore che disorientano senza mai stravolgere. La sua è un’estetica dell’intarsio, non della demolizione. Non si tratta di sovvertire la grammatica, ma di riscriverne la punteggiatura. Il trombettista texano si muove fra le ombre lunghe dei grandi trombettisti come un protagonista dostoevskijano in un dramma già scritto, non per negare i padri, ma per svelarne le incrinature, le lacerazioni ed i margini inespressi. In questo gesto, che è insieme atto d’amore e tentativo di evasione, risiede tutta la sua necessità espressiva.

Nel corpus discografico di Roy Hargrove esistono alcuni lavori che, più di altri, agiscono come soglie, luoghi in cui la sua poetica si compie, si lacera e si reinventa. Cinque dischi in particolare si impongono non come episodi isolati ma come capitoli di un unico romanzo, dislocati lungo una traiettoria che procede per attrito e rivelazione. In ciascuno di essi, l’indagine armonica s’intreccia con un’urgenza emotiva palpabile, e le strutture pentagrammatiche che, lungi dall’essere meri veicoli, divengono dispositivi espressivi, superfici sensibili su cui incidere interrogativi più che risposte. «Diamond In The Rough» (1990), quale esordio discografico, appare già intrisa di quella tensione interiore che accompagnerà Hargrove fino agli ultimi respiri. Laddove molti esordi indulgono in calligrafia scolastica, questo album rivela una lucidità timbrica che stupisce per compostezza e ferocia contenuta. I componimenti, costruiti su impalcature armoniche classiche, quasi textbook (ii-V-I, modulazioni prevedibili, forme AABA), vengono però attraversati da un fraseggio mai accomodante, in cui ogni cesura melodica sembra porsi come una frattura del tempo, come una pausa carica di senso. La tromba sfiora il registro acuto senza compiacimento, l’attacco risulta spesso sfalsato, leggermente behind the beat, come se la musica emergesse da una memoria traumatica. La tessitura armonica, pur nei limiti del mainstream, vibra di chiaroscuri, attraverso scale mixolidie venate da incursioni doriche, cadenze classiche turbate da enarmonici e ritardi armonici che aprono fenditure nel tessuto tonale.

«Parker’s Mood» (1995) non è un semplice omaggio, ma una messa in scena del fantasma di Charlie Parker attraverso l’intimità di un trio (tromba, contrabbasso, pianoforte) in cui il silenzio ha lo stesso peso del suono. Qui Hargrove si espone al rischio più estremo dovuto alla nudità timbrica. Senza batteria, la scansione ritmica si fa mentale, evocata più che espressa, ed ogni scelta armonica diventa gesto definitivo e senza rete. Le progressioni standard del bebop, cariche di tritone substitution, dominanti secondarie, dislocazioni tonali, vengono distillate fino a rivelare il loro scheletro. In questo spazio rarefatto, la tromba si muove come una figura pasoliniana, ruvida ma piena di grazia, e ogni linea melodica assomiglia più ad una supplica che a un assolo. Il lavoro modale sul materiale armonico è minimale eppure chirurgico: un uso sapiente di cromatismi interstiziali, di approach notes che mordono e sfumano, trasformano la rilettura di Parker in un’indagine sull’assenza. «Habana» (1997) costituisce un’apoteosi sincretica in cui la geometria del jazz nordamericano si fonde con la policromia ritmica delle percussioni afro-cubane. Roy si fa demiurgo orchestrando un ensemble vasto, stratificato, in cui la sua tromba agisce come voce guida ed intercessore ed indagatore di mondi altri. Armonicamente il disco si sostanzia come un mosaico un mosaico fatto di progressioni tipiche del jazz modale che s’incastrano con sezioni montunate (elementi tipici del salsa latino). Il linguaggio dei dominanti sospesi (le famigerate V7alt) convive con cadenzali parallele e armonie quartali. Si avverte l’eco di Gillespie ma filtrata attraverso un prisma meticcio, dove la forma song si piega alle esigenze della clave. Il solo che Hargrove costruisce su «Una Mas» (di Kenny Dorham) è un manuale di equilibrio determinato da una superimposizione di triadi sovrapposte, slittamenti fra scala alterata e scala minore melodica ascendente, e poi improvvisi ritorni alla fondamentale, come a cercare un centro di gravità provvisoria. Il risultato è una musica che danza e medita, allo stesso tempo.

«Directions in Music: Live at Massey Hall» (2002), registrato con Herbie Hancock e Michael Brecker, non è solo un tributo a John Coltrane e Miles Davis, ma una seduta spiritica sonora, in cui i tre convocano le presenze dei maestri per metterle a confronto con le proprie idiosincrasie. Il materiale armonico qui si fa instabile e liquido. Hargrove, inserito in un contesto armonicamente più denso, si confronta con strutture che lambiscono l’atonalità: modulazioni rapide, sovrapposizioni bitonali, sezioni modali dilatate. Su «The Sorcerer», la tromba si muove fra scale esatonali e costruzioni quartali, quasi a cercare nel disequilibrio un nuovo ordine. Ma il vero vertice sta in «Naima», dove il trombettista opta per un lirismo rarefatto, scavato, in cui ogni nota pesa come una confessione, dove l’emozione non è veicolata dalla melodia ma dalla pressione armonica che la sostiene, e che l’assolo mette in crisi, come un prisma che incrina la luce. «Strength» (RH Factor, 2004) rappresenta la prova definitiva che Hargrove non ha mai concepito lo stile come recinto, ma come campo largo di tensione. In questo album, le strutture armoniche si ibridano con quelle del soul e dell’hip hop, senza mai perdere la complessità propria del jazz. Progressioni minori ambigue, uso estensivo della scala dorica e delle chord extensions (9♯, 13♭, 11♯), accordi sospesi che non risolvono, loop armonici spezzati da interventi improvvisativi, in cui tutto concorre a creare un ambiente dove la tromba non primeggia ma si intesse nel tessuto. Roy non suona sopra l’ensemble, ma dentro, e la sua voce, pur ridotta talvolta a poche battute, ha la forza di una rivelazione. In «Poetry», ad esempio, la linea melodica si sovrappone ad un vamp pentatonico, ma la scelta delle note, mai ovvia, sempre spiazzante, costruisce un’atmosfera sospesa fra preghiera e elegia urbana. In ciascuno di questi dischi, Roy Hargrove ha tracciato una cartografia interiore fatta di intervalli, cadenze, modulazioni che sono al contempo esperimenti formali e confessioni mascherate. Se la sua arte non si lascia incasellare in un sistema, è perché si muove come la letteratura più alta: inquieta, plurivoca, sempre in cerca di una lingua che dica l’indicibile.

Il legame tra Roy Hargrove e l’Italia si dispiega come un tappeto sonoro ricamato di rotture armoniche e slanci lirici, con Umbria Jazz al centro di questa relazione, non come semplice tappa concertistica ma come luogo di rivelazione e confronto. Nel 1989 il trombettista debuttò a Perugia in una fase in cui veniva indicato come un «giovane veterano» del bebop, portatore di una tromba sostenuta da solide radici texane e da studi alla Berklee, ma già capace di vibrare con la propria anima. Da quell’anno in poi, la sua presenza ad Umbria Jazz divenne quasi rituale, tanto che fu più volte invitato tra gli anni Novanta e Duemila, anche in edizioni Winter (Orvieto). La kermesse umbra rappresentò un crocevia essenziale per la sua poetica. L’edizione estiva del 1995 segnò un momento cruciale. Il sestetto da lui capeggiato suggellò l’edizione di un festival da record (quindicimila spettatori ai Giardini del Frontone, secondo solo ai Guru ed ai grandi nomi jazz ospiti nelle storiche edizioni della kermesse perugina), confermando la capacità di parlare ad un pubblico vasto ma attento, in equilibrio tra pathos e compostezza jazzistica. Intanto quel palco umbro ospitò anche il suo ensemble cubano-americano, formidabile intreccio di etnie e ritmiche, che per l’album «Habana» vinse un Grammy.

Negli anni successivi, Umbria Jazz ne evidenziò la poliedricità, così nel 2000, già figura fissa del festival invernale di Orvieto, Hargrove consolidò il rapporto con Perugia non solo come artista invitato, ma come presenza trasversale, capace di passare da linee hard bop a formule orchestrali o crossover in contesti culturali multidimensionali come Piazza IV Novembre, i teatri Morlacchi o Pavone – spazi in cui la sua voce strumentale dialogava con atmosfere architettoniche ed ambientazioni memori della storia locale ed imbevute di epoche sonore precedenti. La sua ultima partecipazione ad Umbra risale a luglio dell’anno precedente la sua morte nel 2018, suggellando quasi un’agonia simbolica della sua presenza europea. Come se Umbria Jazz fosse stato un continente musicale in cui la sua tromba aveva depositato fratture e (ri)splendori, fino all’ultimo respiro performativo. La tromba del musicista texano non era contenuta nel tessuto di questi concerti, ma attraversava spazi liturgici ed urbani, dialogava con il pubblico italiano non solo come foreign artist, ma quale interprete di un linguaggio che sapeva accogliere la tradizione rifiutandone l’immobilità. In tutte le esibizioni, e ve ne furono molteplici, il trombettista americano sembrava erigere un ponte tra l’architettura medievale di Perugia e le sue costruzioni armoniche, dove le linee pentagrammatiche scorrevano come affreschi sonori sopra le pietre, tra riverberi e silenzi scolpiti per far risuonare ogni frase non come conclusione ma come apertura. Questo rapporto con Perugia, dunque, non fu semplicemente geografico, ma estetico e simbolico. Umbria Jazz divenne lo specchio italiano della sua vocazione, ossia radicare la modernità nel patrimonio; trasformare l’eredità in motore di rischio; connettere il suono jazz con l’identità plastica e spirituale di un territorio. Roy Hargrove in Umbria incarnò l’idea di una figura liminare: né ospite occasionale né celebrità passante, bensì interlocutore privilegiato di un discorso musicale che, da oltre cinquantanni, intreccia genericità internazionale e compattezza locale.

Roy Hargrove muore nel 2018, lasciando un vuoto che ancora risuona. Ma come nei ritratti di Francis Bacon, dove il volto, pur deformato, conserva un nucleo incandescente d’identità, anche la sua traiettoria, fatta di torsioni e dissonanze, restituisce l’immagine di un artista che non ha mai smesso di interrogarsi sul senso di appartenere ad una storia, forzandone però i confini. Tromba dionisiaca e cartesiana al tempo stesso, seppe coniugare il rigore dell’architetto e l’intuizione del poeta. Non a caso, più che un interprete, fu un demiurgo, un costruttore di mondi ed un traduttore di genealogie.