Gerald Clayton: la poetica del suono come ricerca di verità

Gerald Clayton_by Lauren Desberg

A differenza di molti suoi coetanei, Gerald rifugge le scorciatoie del citazionismo e l’estetica del virtuosismo fine a se stesso. Il suo pianismo non è una somma di riferimenti, ma un flusso che ingloba le lezioni dei grandi, da Herbie Hancock a Keith Jarrett, da Ahmad Jamal a McCoy Tyner, rigenerandole in un linguaggio personale, privo di manierismi.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Figura tra le più raffinate ed eloquenti della contemporaneità jazzistica, Gerald Clayton incarna una visione musicale profondamente etica ed interrogativa, fondata su un’irriducibile tensione verso l’autenticità espressiva. In ogni nota da lui pronunciata si avverte un desiderio instancabile di verità, intesa non già come dogma o stile codificato, bensì come processo dinamico, come perenne dialogo fra intenzionalità consapevole e fortuità rivelatrice. Tale postura poetica fa del suo operato non solo una testimonianza di eccellenza pianistica, ma anche un terreno di indagine sulle possibilità narrative del suono nel presente.

La sua formazione, prestigiosa ed articolata, testimonia sin dalle origini un orientamento verso l’eccellenza e la riflessione critica. Diplomatosi presso la Los Angeles County High School for the Arts, Clayton ha ricevuto nel 2002 la Presidenzial Scholar of the Arts Award, proseguendo poi gli studi presso la Thornton School of Music della University of Southern California sotto la guida del leggendario Billy Childs, dopo un anno di intensa formazione con Kenny Barron presso la Manhattan School of Music. Già nel 2006 si distingue per la sua sensibilità interpretativa, conquistando il secondo posto al Thelonious Monk Institute of Jazz Piano Competition. La cifra identitaria del suo linguaggio risiede in una concezione espansiva ed inclusiva del jazz. Clayton non concepisce l’atto musicale come enunciazione solipsistica, bensì come spazio di convergenza tra molteplici prospettive estetiche. Tale apertura l’ha condotto a collaborare con un frastagliato nucleo di artisti di prim’ordine, da Diana Krall a Roy Hargrove, da Dianne Reeves a Terence Blanchard, in una rete di relazioni sonore che ha fatto del dialogo intergenerazionale e interculturale la sua linfa creativa. Particolarmente significativa, in questo senso, appare la longeva collaborazione con Charles Lloyd, con il quale ha inciso per Blue Note «Wild Man Dance» (2015) e «8: Kindred Spirits» (2020), proseguendo una ricerca mistica e visionaria sulla spiritualità del jazz. Tra i momenti più emblematici della sua carriera, si segnala la direzione musicale del Monterey Jazz Festival On Tour (2015-16), progetto che ha coinvolto nomi come Ravi Coltrane e Nicholas Payton, e il monumentale affresco multimediale Piedmont Blues, commissionato dalla Duke University. In quest’ultima opera, vera e propria esplorazione antropologica e sonora delle radici afroamericane, Clayton orchestra un caleidoscopio di linguaggi (voce, danza, coro gospel, ensemble jazz) che dialogano sul crinale tra memoria e reinvenzione. Riconoscimenti ufficiali, come il Vanguard Award conferitogli nel 2018 dall’ASCAP per il suo contributo alle nuove traiettorie del linguaggio musicale, confermano la rilevanza della sua figura non solo come interprete, ma anche come pensatore del suono. La sua discografia da leader costituisce un itinerario coerente di maturazione artistica: dall’esordio «Two Shade» (2010), che già ottenne una nomination ai Grammy per la sua raffinata rilettura di Cole Porter, fino al più recente «Bells On Sand» (2022), in cui il tema del tempo viene indagato come elemento strutturante e poetico, in un dialogo intimo con voci familiari, dal padre John Clayton al mentore Charles Lloyd.

Figlio d’arte e spirito inquieto, Gerald Clayton si muove nel solco del dettato afrologico con la consapevolezza che ogni eredità, per essere vitale, deve essere interrogata e trascesa. La sua musica non si limita ad evocare il passato, ma lo interroga, lo decostruisce e lo reinventa, con il rigore di un erudito e la libertà di un visionario. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla superficialità, la sua arte ci ricorda che ogni suono può ancora essere luogo di resistenza, di riflessione e di bellezza autentica. Clayton s’inserisce nel solco della tradizione jazzistica del dopoguerra non come epigono né come erede passivo, ma come interlocutore consapevole, dotato di un’acuta sensibilità storica e, al tempo stesso, di una vocazione al superamento delle categorie. Egli non si misura con i maestri per stabilire ascendenze o per emularne i tratti stilistici, bensì per instaurare con essi un dialogo silenzioso, talvolta intimo, che si esprime non tanto nell’imitazione quanto nella continuità del pensiero musicale. A differenza di molti suoi coetanei, Gerald rifugge le scorciatoie del citazionismo e l’estetica del virtuosismo fine a se stesso. Il suo pianismo non è una somma di riferimenti, ma un flusso che ingloba le lezioni degli iniziatori, da Herbie Hancock a Keith Jarrett, da Ahmad Jamal a McCoy Tyner, rigenerandole in un linguaggio personale, privo di manierismi. Si percepisce l’idea che l’intera parabola del modernismo jazzistico, con i suoi nodi critici e le sue accelerazioni stilistiche, venisse da lui riconsiderata non come un canone da custodire, ma come una materia viva da riarticolare.

Clayton si muove sorgivamente tra l’introspezione lirica e la complessità ritmica, tra l’impulso narrativo e l’astrazione formale, senza mai cedere alla dicotomia fra tradizione e innovazione. Il suo jazz non si impone come rottura, ma come prosecuzione problematizzante. Egli non distrugge le forme ereditate, ma le mette in discussione dall’interno, interrogandole con rispetto e spirito critico. In questo senso, Clayton incarna uno dei pochi jazzisti della sua generazione che ha saputo raccogliere il lascito dei maestri del secondo Novecento, non solo a livello tecnico, ma filosofico, poetico, portandolo su un terreno nuovo, che è quello della coscienza riflessiva, della cura del dettaglio e dell’attenzione «all’altro» musicale. Il suo modus operandi non procede per fratture, ma per continuità carsiche. Nei suoi dischi si avverte la memoria profonda del blues, la ritualità del gospel, l’espansione modale del post-bop e la sospensione contemplativa che ha segnato certa avanguardia spirituale, ma tutto ciò è assorbito, filtrato e trasfigurato in una visione che non ha bisogno di proclami per essere radicale. La radicalità, in Clayton, si sostanzia nel rifiuto della retorica, nella pazienza del gesto e nella profondità dell’ascolto. Come Bill Evans, l’oriundo pianista costruisce architetture fragili, in bilico tra il suono ed il silenzio; come Jarrett, cerca nel momento presente un atto di rivelazione; come Andrew Hill, coltiva l’ambiguità armonica quale spazio di libertà. Eppure, in nessun passaggio si ha l’impressione che egli assomigli a qualcuno. La sua voce risulta chiaramente distinguibile, segnata da una scrittura mobile, da un gusto timbrico peculiare, da un senso del tempo che non cerca l’effetto, ma la verità. Se i maestri del dopoguerra hanno aperto le strade, Clayton sembra percorrerle a ritroso ed in avanti al contempo, annodando memoria e possibilità, eredità e scommessa.

Nel firmamento del jazz contemporaneo, il pianista losangelino di adozione (è nato in Olanda) si distingue per la qualità e la profondità delle relazioni artistiche che intrattiene con alcuni fra i musicisti più significativi della sua generazione. Più che collaborazioni occasionali, queste alleanze rappresentano per Clayton veri e propri dialoghi prolungati, fondati su una comunanza di visione, su una condivisione di etica musicale e su un’aderenza estetica che trascende i meri accostamenti stilistici. In questo senso, Gerald non seleziona i suoi compagni di viaggio in funzione della contingenza progettuale, ma si muove in una costellazione di affinità elettive, scegliendo interlocutori che, come lui, intendono il jazz come linguaggio permeabile, interrogativo e radicalmente aperto. Emblematica è in tal senso la sua lunga e fruttuosa interazione con Charles Lloyd, lo storico sassofonista californiano la cui ricerca spirituale e mistica trova in Clayton un interprete ideale, capace di restituire, con misura, profondità e sensibilità timbrica, il respiro poetico e visionario di un modulo espressivo che tende a farsi meditazione. Con Lloyd, Clayton non assume semplicemente il ruolo di pianista, ma quello di co-viaggiatore in un percorso di perlustrazione che tocca le radici afro-americane del jazz, ma le oltrepassa in una prospettiva cosmica e contemplativa. Una sintonia altrettanto intensa si ritrova nel suo dialogo con Ambrose Akinmusire, trombettista dalla marcata vocazione intellettuale, con cui il pianista quarantunenne condivide una riflessione profonda sulla funzione del jazz nel mondo contemporaneo. Entrambi rifiutano l’idea di un telaio sonoro come mero esercizio virtuosistico o repertorio stilistico, ma alla stessa maniera abbracciano un’estetica del dubbio, della sospensione e dell’interrogazione continua.

Lo stesso atteggiamento anima il suo confronto con Kendrick Scott, batterista dalla rara musicalità e dal gesto compositivo calibrato, con cui Clayton costruisce una relazione fondata sull’ascolto reciproco e su una sensibilità ritmica che evita l’effetto e predilige il dettaglio. Con Ben Wendel, sassofonista eclettico e compositore di ampio respiro, il pianista losangelino indaga territori di frontiera, dove il jazz si s’imbatte nella musica da camera, nel minimalismo e nelle strutture formali della musica contemporanea. Anche qui si rivela l’attitudine «espansiva» di Clayton, la sua volontà di collocare l’improvvisazione dentro architetture fluide, mobili e capaci di sfuggire ad ogni rigidità idiomatica. Lo stesso principio guida l’intesa con Justin Brown, presenza costante e propulsiva nei suoi recenti progetti discografici, nonché con la vocalist portoghese Maro, la cui voce diafana ed interiorizzata sembra dare corpo a quella tensione verso l’essenziale che attraversa la più recente produzione claytoniana.

Lungi dall’essere un semplice aggregatore di talenti, l’eclettico pianista si rivela così un punto nodale di una congregazione artistica che condivide più di un’estetica simile ed una comune disposizione d’animo. Piuttosto trattasi di una terra comune che si nutre del jazz non come codice, ma come atto etico, come spazio di riflessione e come orizzonte di possibilità. Le sue alleanze artistiche non nascono dall’opportunità, ma da una convergenza profonda di intenzioni, da un’idea della musica come forma di ascolto radicale e di dialogo aperto. In un contesto in cui la frammentazione e la serialità progettuale dominano il paesaggio produttivo, Gerald si distingue per la sua coerenza relazionale, per la capacità di costruire nel tempo rapporti duraturi, ricchi e significativi; relazioni in cui il suono non è mai superficie, ma sempre riflesso di un pensiero. Clayton ha percorso un itinerario artistico segnato da un progressivo ampliamento della visione sonora, partendo da un trio intimo e tradizionale, fino a pervenire ad esperimenti multi-strato ed orchestrazioni concettuali. Ogni progetto discografico costituisce un punto di svolta nella sua traiettoria, ma al contempo aderisce ad una narrazione continua.

L’evoluzione discografica di Gerald Clayton si offre come un racconto organico e profondamente coerente, in cui ogni concept non solo reca in sé i semi del precedente, ma prefigura, con una lucidità talora sorprendente, gli sviluppi futuri. Fin dall’esordio con «Two-Shade», pubblicato nel 2009, il pianista dimostra di possedere una voce pienamente formata, una chiarezza d’intenti che si esprime tanto nell’architettura formale quanto nella scelta dei materiali compositivi. In quel primo album, inciso in trio, emerge con nettezza il desiderio di fondere due mondi: quello della tradizione afro-americana, con le sue radici nel blues, nel bop e nel songbook statunitense, e quello della sensibilità contemporanea, fatta di asimmetrie ritmiche, contaminazioni sottili e da una libertà formale sorvegliata. L’idea di «Two-Shade» non rappresenta solo un titolo evocativo, ma una poetica dichiarata, la cui caratteristica viene dettata dalla coesistenza di opposti, di piani storici e affettivi, di stili e codici che si sfiorano e si compenetrano senza mai confondersi. Il disco, pur nella sua apparente linearità, si srotola tra episodi di lirismo puro e momenti di audacia timbrica, oscillando tra standard rivisitati con misura e composizioni originali di limpida fattura, lasciando già intravedere una tensione verso l’esecuzione musicale come atto di equilibrio tra identità ed una costante ridefinizione.

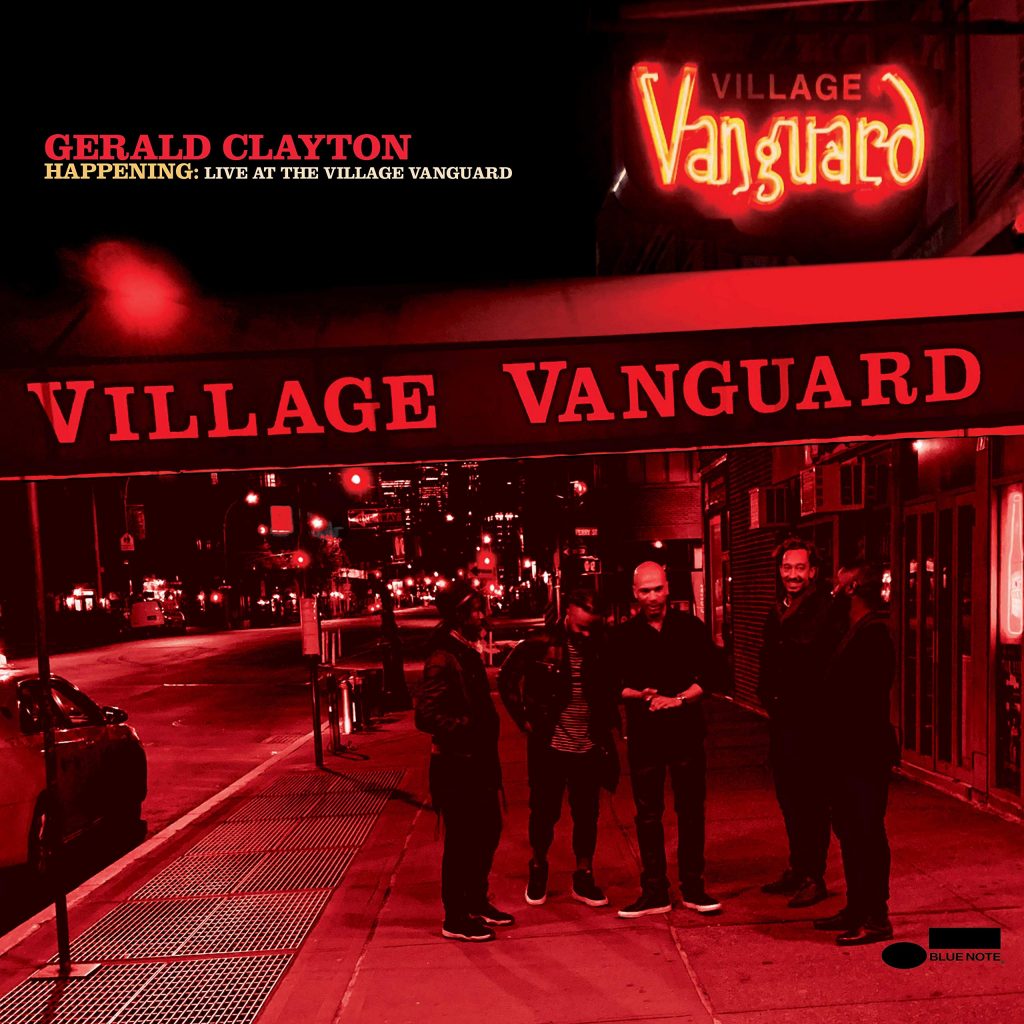

Questo percorso individua una chiave di svolta significativa con «Happening: Live At The Village Vanguard», pubblicato nel 2020, quasi a segnare una maturazione del discorso inaugurato un decennio prima. In tale contesto Clayton abbandona momentaneamente l’intimità del trio per confrontarsi con una formazione più estesa, includendo fiati ed un linguaggio più assertivo, più fisico e profondamente performativo. Non è casuale che questa fase coincida con la pubblicazione su Blue Note, etichetta storica che da sempre rappresenta un laboratorio per le forme espansive del jazz. «Happening: Live At The Village Vanguard» non si sostanzia soltanto un album dal vivo, ma costituisce un manifesto sonoro in cui il gesto improvvisativo si apre ad un’inedita coralità, ad una dimensione politica e comunitaria del fare jazz. L’interplay diventa più fitto, la scrittura più architettonica, la forma si dilata e si complica, ma senza perdere mai la lucidità interna del discorso tematico. In questo album, Clayton mostra la capacità di tenere insieme tensione e controllo, di passare dal dettaglio cameristico all’affresco collettivo senza soluzione di continuità, mantenendo intatta quella cifra poetica che, anche nei momenti di maggiore impatto, non smette di interrogare il senso profondo del suonare insieme.

Con «Bells On Sand», uscito nel 2022, il pianista compie un ulteriore passo in avanti, non tanto in direzione della complessità formale quanto della profondità poetica. In questi solchi la musica si vaporizza, si fa trasparente, meditativa e costruita come un continuum lirico, in cui il tempo sembra sospendersi, o meglio diventare esso stesso oggetto della composizione. Il disco si articola come una riflessione sul tempo in senso pieno: tempo musicale, tempo della memoria e tempo intergenerazionale. Il dialogo con il padre John al contrabbasso, con il mentore Charles Lloyd al sax, con il batterista e amico Justin Brown e con la giovane vocalist Maro non si limita ad una convergenza di timbri o di stili, ma diventa metafora di un passaggio di testimone, di una continuità affettiva e artistica che attraversa la storia personale e collettiva del jazz. Le composizioni, scandite da episodi brevi ma densissimi, come la doppia versione di «My Ideal» o l’elegiaco «There Is Music Where You’re Going My Friends», non puntano al climax o alla dichiarazione, ma si offrono come stanze sonore, ognuna contenente una riflessione, una vibrazione ed un’intuizione. Clayton non costruisce più semplicemente strutture melodico-armoniche, ma ambienti emozionali, piccoli mondi autosufficienti, dove ogni nota sembra scelta non per la sua efficacia strumentale, ma per la verità che riesce ad evocare. La tensione tra compostezza e trasparenza, tra profondità armonica e semplicità strutturale, raggiunge in questo lavoro un equilibrio che rivela un musicista non più solo consapevole dei propri mezzi, ma anche dei propri silenzi, delle proprie omissioni e delle pause come luoghi espressivi.

Se in «Two-Shade» si avvertiva l’urgenza di affermare una propria identità attraverso il dialogo con la tradizione, se in «Happening: Live At The Village Vanguard» quella stessa identità si allargava ad una dimensione plurale e pubblica, in «Bells On Sand» l’oriundo pianista giunge ad una sintesi matura, dove la musica non è più né dichiarazione né dimostrazione, ma sguardo interiore, postura etica, gesto intimo che si fa suono. L’intero corpus discografico, letto in tale prospettiva, appare come un continuum: non una sequenza di tappe separate, ma un’unica curva narrativa che si muove con eleganza dalla definizione alla dissoluzione, dalla densità all’essenzialità, senza mai perdere il senso del proprio centro poetico. Il pianista non cambia direzione, ma approfondisce, scava e lima. Proprio nel lento e coerente processo di raffinazione formale e concettuale che si manifesta la sua lungimiranza, quella di un artista che ha scelto, senza proclami, di evolvere nel segno della fedeltà a sé stesso, attraverso una musica che non smette di cercare. A conti fatti, Gerald Clayton non è l’ultimo anello di una catena, ma uno snodo fluido, un pensatore musicale per cui la Storia è un campo di energie da attivare, non una teca da contemplare. Il rapporto con i giganti del jazz post-bellico non è celebrativo, ma interrogativo. Egli non si chiede «come suonavano», ma «che domande ponevano». In tali domande risiede la sua appartenenza più autentica alla loro stessa tensione etica e poetica.