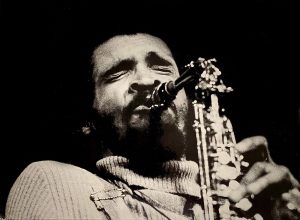

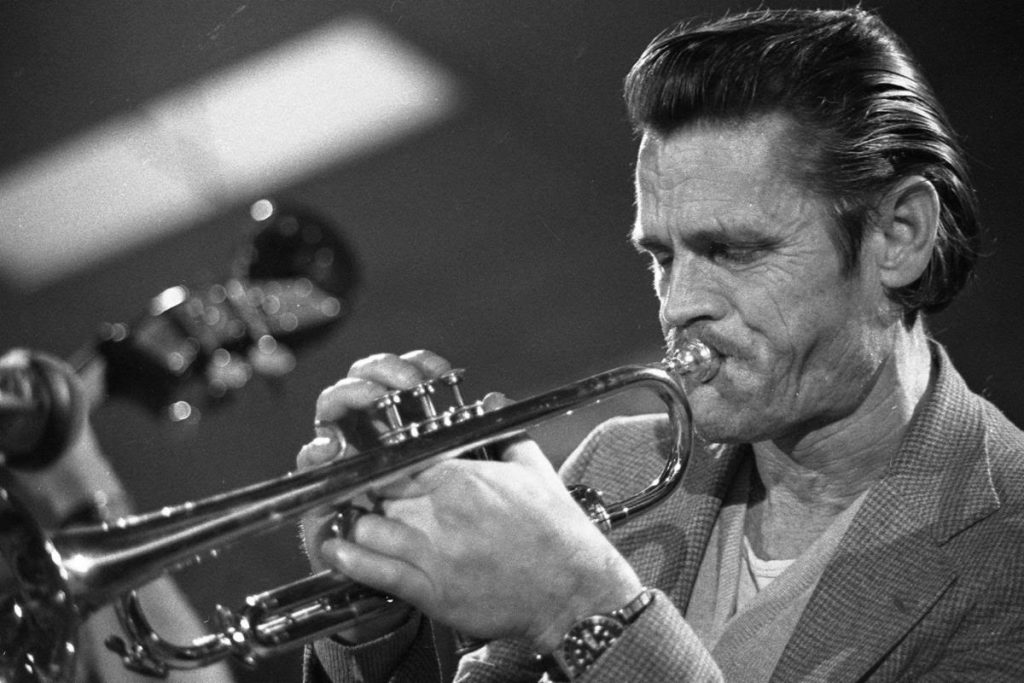

Il nuovo libro sul trombettista dell’Oklahoma: «Chet Baker, Vissi D’arte, Vissi D’Amore». Intervista all’autore

// di Irma Sanders //

Dopo il mio ultimo viaggio in Germania, avvenuto nel mese di aprile, ho invitato a cena il mio caro amico Francesco Cataldo Verrina, il quale oltre ad un’impeccabile bottiglia di vino, rigorosamente del Sud, mi ha portato una copia del suo libro su Chet Baker. Negli anni Settanta, il trombettista è stato due volte ospite di mio marito, durante l’organizzazione di alcuni concerti tedeschi. Il tempo per conoscerlo non fu, di sicuro, sufficiente, ma mi ero fatta una certa idea di lui. Leggendo il libro di Francesco ho riscontrato molte delle caratteristiche di Chet che mi avevano immediatamente colpito in quei fugaci incontri. Non dimenticherò mai le parole del mio defunto marito, il quale mi diceva: «Sai, è un musicista difficile da gestire, pretende ma non mantiene dal punto di vista degli impegni. É poco affidabile e bisogna tenerlo sempre sotto controllo. Quando suona però si riscatta di tutte le sue malefatte». Dopo aver ultimato la lettura del libro, ho chiamato Francesco al telefono per uno scambio di battute, dicendogli che l’avrei registrato. Alla fine sono riuscita a ricavare quest’intervista, breve ma alquanto esaustiva.

D. Chet Baker, secondo te e per paradosso, è stato un uomo che ha vissuto d’arte e d’amore, senza mai preoccuparsi delle conseguenze. Cosa significava per lui questo modo di vivere?

R. Per lui, arte e amore erano inseparabili. La musica non era solo un mestiere, ma il suo respiro, la sua ragione di essere. Ha sempre vissuto al di sopra delle suo possibilità, tra il lecito e l’illecito, senza risparmiarsi e risparmiare mai. Vivere d’arte e d’amore è come vivere d’aria e di risate. Così sosteneva un clown, il quale era convinto che nelle risate della gente, soprattutto dei bambini, ci fosse la massima gratificazione per un artista, così nell’aria, intesa come atmosfera circostante, ciascuno potesse trovare la propria dimensione. Il trombettista rimane, al netto della sua carica mitopoietica e dall’esaltazione di una certa stampa, una figura iconica, catalizzatrice di un’epoca fortemente competitiva sul piano musicale, segnata da una sottile linea di confine – non sempre valicabile – fra bianco e nero. Più semplicemente, si potrebbe sostenere che Chet Baker sia nato sotto il segno del jazz durante un allineamento astrale favorevole.

D. Tu affermi che Baker è stato un divo, ma senza ottenere i vantaggi economici delle grandi star. Qual era il suo rapporto con il successo?

R. È curioso, perché era una figura iconica, catalizzatrice di un’epoca musicale legata all’intrattenimento specie in Europa, dove i suoi dischi erano vendutissimi, più che in America. Eppure, non è mai stato ricco. Per lui, l’arte non era un mezzo per accumulare denaro, ma una necessità emotiva, una forma di espressione superiore, al netto degli stravizi e delle umane debolezze per droga, alcool e sesso. A prescindere della carica mitopoietica del personaggio e del suo impatto mediatico, musicalmente parlando la figura di Baker è stata marginale, o se preferisci collaterale, rispetto all’evoluzione della musica jazz del dopoguerra: strumentista scaltro ma modesto, almeno nella prima parte della sua carriera e compositore occasionale. Chet era avulso da tutto quel tumulto e fermento creativo o politico che, tra gli anni ’50 e ’60, alimentava l’universo jazzistico. Per contro giocava di rimessa sfruttando le intuizioni dei musicisti locali con cui entrava in contatto, tra una disavventura giudiziaria o tra una scorribanda sentimentale e l’altra.

D Esiste un paradosso nel suo essere artista e uomo. Come tu sottolinei, sulla scena era malinconico, nella vita privata avventuroso e spregiudicato. Come conciliava questi due aspetti?

R. Chet era l’opposto di un clown: spavaldo, avventuriero e desideroso di vivere in privato, tormentato e malinconico sulla scena. Gli opposti spesso si toccano, o finiscono per rappresentare solo il dritto e il rovescio della stessa medaglia. Lui stesso diceva: «Se suono divento triste e languido, ma se non suono mi deprimo». La musica era il suo rifugio e, al contempo, la sua tormentata passione. Era un uomo fatto di contrasti e di contraddizioni, un artista che viveva intensamente ogni momento. Un personaggio non facile da trattare: amava essere sempre al centro dell’attenzione, una sorta languido Narciso, un Cicisbeo trasandato che piaceva molto alle donne.

D. Cosa lo distingue nel panorama jazzistico del Novecento?

R. Chet è stato un musicista particolare, ha scritto una storia a sé stante, a latere di quella del jazz moderno, un unicum per la sua epoca, più vicino al melodramma che non al tormento degli ex-schiavi neri che si ritrovavano in Congo Square nei pressi di New Orleans. Distinguendo sul piano musicologico alcuni termini come musicista, compositore, interprete, strumentista, esecutore, arrangiatore, di Baker possiamo dire che sia stato uno dei più grandi intrattenitori musicali del Novecento, laddove musica coincide con loisir, nonché uno dei massimi interpreti della cultura afro-americana riadattata ad un entertainment di lusso, apprezzato soprattutto dagli Europei. Il trombettista dell’Oklahoma non è mai stato un innovatore nell’ambito del jazz moderno, ma un interprete consapevole di saper dispensare emozioni ogni volta che suonava, specie presso il pubblico bianco. Se paragonato ai grandi jazzisti afro-americani potrebbe sembrare, come nella descrizione manzoniana, un vaso di terracotta in mezzo a tanti vasi di ferro, ma non fu così, poiché era talmente abile da estraniarsi dal contesto e ritagliarsi uno spazio tutto suo.

D. Qual è la sua eredità artistica?

R. Musicalmente non ha lasciato alcuna eredita, se non un lunga discografia valida per l’intrattenimento, con alcuni album commercialmente rilevanti in termini di vendite. Baker non è stato un’evoluzionista della specie jazz-sapiens. La sua musica, basata soprattutto sull’elaborazione di standard di successo, era intrisa di emotività e romanticismo, più che di sperimentazione. In Italia, ad esempio, ci sono una pletora di melliflui imitatori, modesti suonatori di tromba che pensano di suonare alla Baker, il quale è stato comunque un unicum non clonabile: quel “gattino bianco” che piaceva perfino a Charlie Parker.

D. In che cosa consiste, dunque la longevità del mito Chet Baker?

R. Ha incarnato una visione romantica di un jazz dai contorni cinematografici, inizialmente, riverberando sul nostro vecchio continente quell’aura spensierata e vacanziera della West Coast, il mito di quella California anni Cinquanta, tra Hollywood, vacanze e divertimento sfrenato, alternandolo, in seguito, all’esasperato stereotipo dell’eroe maudit sfortunato, sopraffatto dagli eventi e tradito dalla fortuna. Nella sua dimessa teatralità sul palco, più che sedurre cercava d’intenerire, talvolta anche d’impietosire. A partire da un certo momento in avanti, al netto della musica che proponeva, Baker giocò molto la carta del «perdente di successo». I suoi dischi vendevano, anche se spesso il trombettista andava in rotta di collisione con le case discografiche, le quali, a suo avviso, lo truffavano. Spesso era lui che, da perenne tossicodipendente e con urgenti impellenze – chiedendo un lauto anticipo sulle vendite – si precludeva l’accesso a tutte le future royalties,. Come sottolineato, Chet fu apprezzato soprattutto dai bianchi europei. Ancora oggi, il suo stile resta inconfondibile e, per via dell’immediatezza e per la facilità di fruizione, può essere la porta d’ingresso al jazz per chiunque abbia voglia di avvicinarsi a questo genere.

«Chet Baker, Vissi D’arte, Vissi D’Amore» di Francesco Cataldo Verrina / Kriterius Edizioni, 2025