La nascita di un linguaggio: la nuova fusion del «Pat Metheny Group» (ECM, 1978)

«Pat Metheny Group» rappresenta un ponte tra il jazz-rock degli anni Settanta e le forme più liriche e atmosferiche degli anni Ottanta. La sua importanza risiede non solo nella qualità delle composizioni, ma anche nella capacità di inaugurare un linguaggio che avrebbe influenzato generazioni di musicisti, collocando Metheny e Mays tra i protagonisti di una nuova stagione del jazz moderno, nell’accezione più larga del termine.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La pubblicazione di «Pat Metheny Group» nel 1978 su ECM avvenne in un momento in cui il jazz viveva una fase di transizione: il decennio precedente aveva visto l’esplosione del jazz-rock e delle sperimentazioni elettriche, mentre la nuova estetica ECM, curata da Manfred Eicher, proponeva un suono rarefatto, attento alla qualità acustica e alla sobrietà visiva. Metheny, reduce dall’esperienza in trio con Jaco Pastorius e Bob Moses, allestì una formazione rinnovata che segnò l’inizio di una lunga collaborazione con Lyle Mays. La registrazione al Talent Studio di Oslo, sotto l’egida di Jan Erik Kongshaug, conficca il disco nel cuore di quella «scuola ECM» che avrebbe ridefinito i parametri di un jazz continentale e derivativo, lontano dalla tradizione afroamericana, ma più ricettivo ed aperto alle sonorità europee ed eurodotte.

In effetti, quando si affronta il tema della fusion e del jazz elettrico, il nome di Miles Davis rimane il punto d’origine: con «In a Silent Way» e «Bitches Brew» il trombettista aprì un varco radicale, dissolvendo la grammatica del jazz acustico e innestando sonorità amplificate, pulsazioni rock ed improvvisazioni estese. Herbie Hancock, proveniente da quella stessa matrice, orientò la macchina del suono verso un terreno più funk e tecnologico: «Head Hunters» e «Thrust» trasformarono il pianoforte elettrificato ed i sintetizzatori in strumenti cardine, elaborando un idioma che si nutriva di groove sincopati e di una fisicità ritmica immediata. Pat Metheny non perseguì la rottura iconoclasta di Davis né la potenza funkified di Hancock, ma modello una fusion lirica, intrisa di aperture folkloriche e di una coralità quasi cameristica, che finirà per diventerà l’outfit estetico dell’ECM. La chitarra, dal colore sonoro ampio e flessuoso, s’intersecava in un humus collettivo, dove il pianoforte di Lyle Mays e la sezione ritmica di Mark Egan e Dan Gottlieb non svolgevano una mansione meramente di supporto, ma elaboravano sinergicamente un ambiente acustico, quale cifra peculiare dell’ensemble. Se Davis aveva imposto una rivoluzione e Hancock aveva spinto verso la durezza tagliente delle sonorità urbane, Metheny promulgò una terza via: una fusion che non rinunciava alla complessità armonica, ma la vestiva di una brillantezza motivica e di una armonia progressiva. In tal senso «Pat Metheny Group» non si configurava come un banale epigono, ma apriva un nuovo capitolo, atto a ridefinire la fusion-jazz quale linguaggio non più esclusivamente elettrificato o groove-oriented, ma indirizzato verso una dimensione narrativa a maglie larghe.

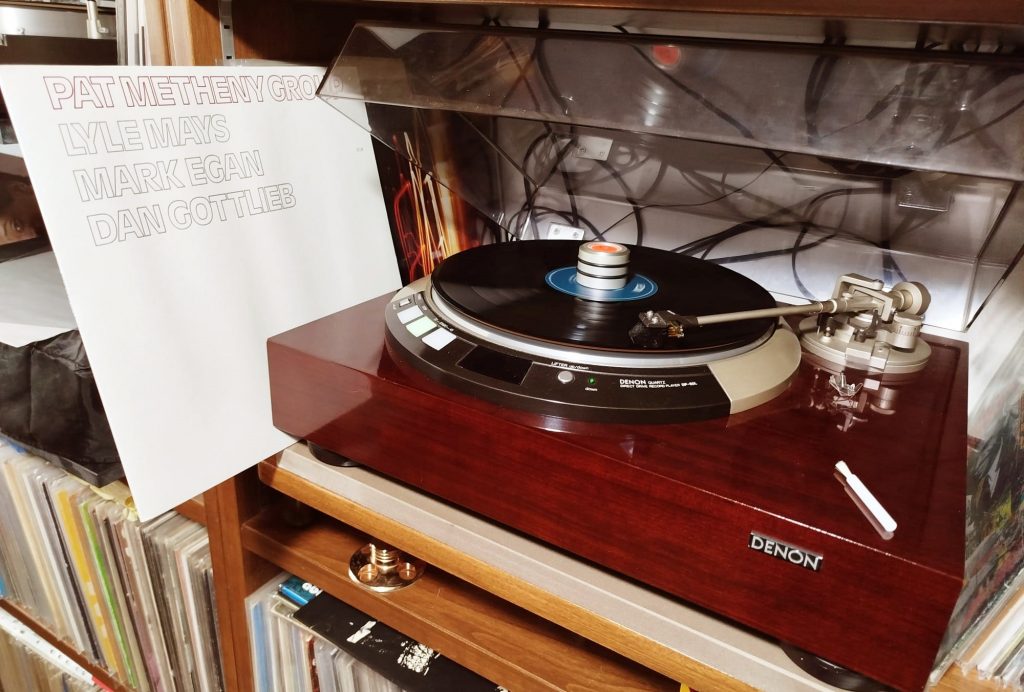

Tuttavia, il contesto storico fu determinante: la fine degli anni Settanta vedeva il jazz confrontarsi con differenti stili e meta-linguaggi sonori. Metheny, con la sua chitarra a sei e dodici corde, introdusse un colore sonoro che si differenzia dalle derive più estreme ed abrasive della fusion coeva, proponendo invece una fisionomia del suono luminosa e melodica. Lyle Mays, con il pianoforte e i sintetizzatori Oberheim, contribuì a generare un habitat sonoro che si posizionava nel solco di un’inedita ricerca, mentre Mark Egan e Dan Gottlieb conformarono una sezione ritmica elastica e inventiva, abile nel sostenere e rilanciare i propositi del leader. Il debutto del chitarrista con l’ECM va tuttavia contestualizzato all’interno di iun panorama già segnato da due poli fondamentali della fusion: da un lato i Weather Report, con la loro estetica fondata sulla stratificazione timbrica e sulla tensione collettiva, dall’altro i Return to Forever, che avevano portato la sperimentazione verso una dimensione virtuosistica e spettacolare. Zawinul e Shorter avevano implementato un linguaggio basato sulla ricchezza orchestrale, sull’uso dei sintetizzatori come imbastitura sonora e sulla capacità di far emergere la voce del singolo strumento all’interno di un organismo complesso. Corea, con i Return To Forever, si era invece spinto verso una fusione cangiante di jazz e rock ed atmosfere latine che privilegiava la brillantezza tecnica, la velocità esecutiva e l’impatto scenico, con una sezione ritmica, che in alcuni dischi accentuava la potenza e la fisicità, in altri si liberava dalle catene attraverso un escavazione emotiva contagiosa. Metheny optò per un percorso differente. La sua idea di fusion non puntava alla saturazione timbrica né alla spettacolarità esibita, ma all’impatto lirico ed alla luminosità melodica: trasparenza ed equilibrio tra improvvisazione e forma, ma soprattutto attenzione alla dimensione narrativa. Se i Weather Report cercavano la frizione collettiva e i Return To Forever la variabilità strumentale, Metheny diede vita ad una corrente più introspettiva ed elegiaca, in cui la chitarra diventava strumento di storytelling e di apertura verso la tradizione bianca americana, meno radicale nella sperimentazione elettronica rispetto a Zawinul e meno virtuosistico rispetto a Corea, ma teso a configurare una sintesi che ha reso la fusion-jazz accessibile e duratura, spostandola in una dimensione di fruibilità a presa rapida. La ricezione critica fu immediata. Il disco consolidò Metheny come compositore strutturale e come demiurgo del suono, versatile nel delineare un impianto compositivo che univa rigore estetico e liricità. La sobrietà della copertina, tipica dell’estetica ECM, contribuiva a rafforzare l’identità del progetto, distinguendolo dalle produzioni più vistose del mercato americano.

«San Lorenzo» apre il percorso con una tessitura in cui la chitarra di Metheny e il pianoforte di Mays si connettono con naturalezza. La linea armonica si dispiega, in oltre dieci minuti, come un paesaggio sonoro ampio, mentre il basso di Egan e la batteria di Gottlieb modulano la dinamica, offrendo un contesto acustico che alterna trasparenze e tensioni. L’autoharp, inserito con discrezione, aggiunge una velatura che anticipa future esplorazioni timbriche del chitarrista. «Phase Dance» prosegue con un andamento più incisivo, in cui la pulsazione ritmica diventa motore di un confronto serrato tra chitarra e tastiere. Metheny e Mays si scambiano promesse per l’eternità con fluidità, rivelando la loro affinità elettiva, mentre la retroguardia ritmica concima un terreno elastico, propedeutico ad accogliere e rilanciare ogni variazione, tra poesia e vigore, delineando un’intelaiatura tematica che diventerà l’emblema del gruppo. «Jaco», dedicata a Pastorius, dispensa un clima più marcato, con un profilo acustico che rimanda alla forza del funk. Egan brandisce il basso con fare serpentino, e ricco di tensioni, interfacciandosi con la chitarra di Metheny in un contrappunto vivace. L’episodio si caratterizza per la combinazione di eleganza melodica ed energia ritmica, sottolineando la vitalità del tributato. «Aprilwind» sancisce un momento di sospensione meditativa: la chitarra solitaria di Metheny richiama atmosfere intime, con un fraseggio che si muove tra introspezione e delicatezza. Breve ma significativo, questo passaggio sonoro prepara l’ascolto al risveglio di «April Joy», dove l’ensemble ritrova la collegialità e la vividezza inventiva. L’intreccio motivico si connota per l’attitudine a mettere in relazione le voci strumentali in un equilibrio instabile che si risolve in una gioia collettiva, quasi una celebrazione pubblica. «Lone Jack» chiude il disco con un impeto narrativo che riporta l’energia al centro. Metheny si lancia in un assolo di grande forza espressiva, seguito da Mays che ribatte con un pianismo eloquente e strutturato. La sezione ritmica, muscolare e precisa, sorregge l’intero architrave accordale fino alla conclusione, dove il gruppo si ricompone in un disegno armonico di notevole coerenza, surrogando una sintesi delle tensioni e delle aperture che attraversano l’intero album. La coesione dell’ensemble, la qualità timbrica e la precisione formale delineano un impianto che non si limita a testimoniare un debutto, ma inaugura un linguaggio destinato a sedimentarsi nella memoria storica del jazz. In una prospettiva storica, «Pat Metheny Group» rappresenta un ponte tra il jazz-rock degli anni Settanta e le forme più liriche e atmosferiche degli anni Ottanta. La rilevanza risiede non solo nella qualità delle composizioni, ma anche nella capacità di distillare un modulo espressivo che avrebbe influenzato generazioni di musicisti, collocando Metheny e Mays tra i protagonisti di una nuova stagione del jazz moderno, nell’accezione più larga del termine.