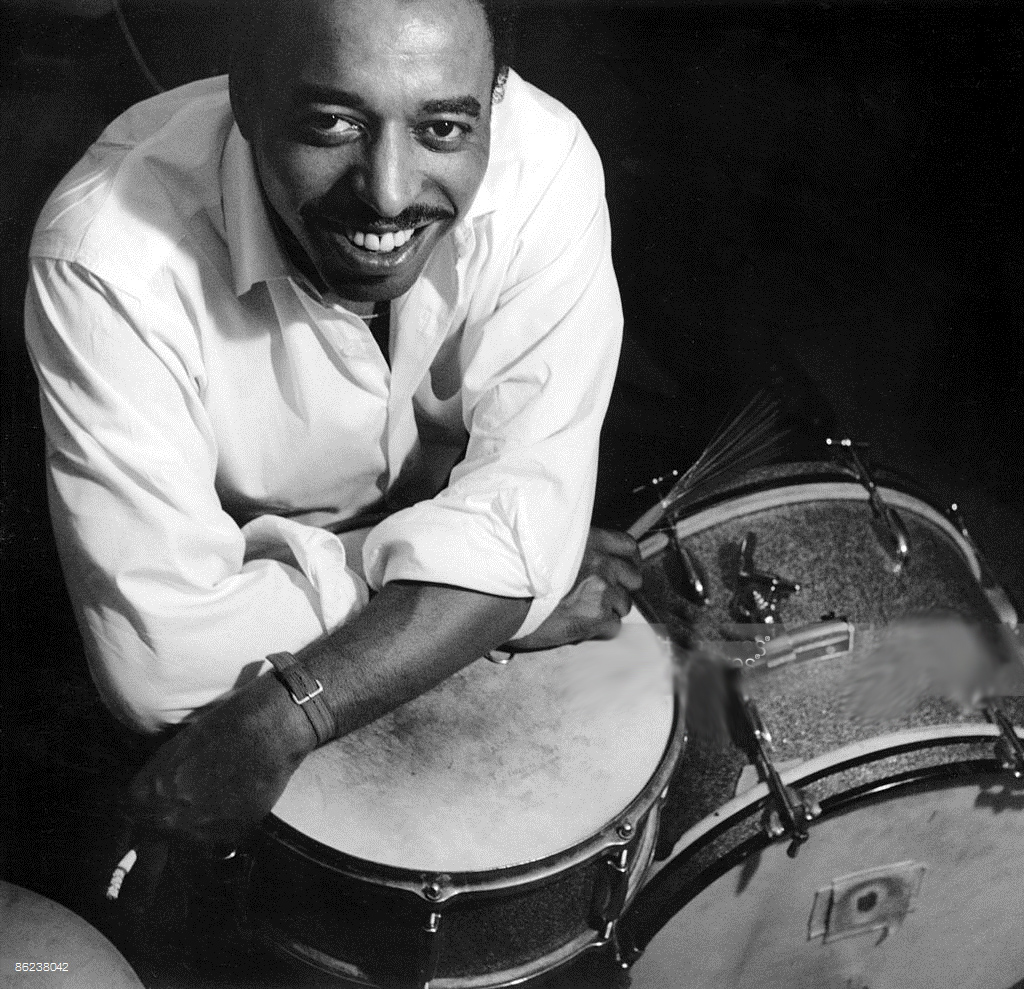

The New Dynamic Chico Hamilton Quintet con «Drumfusion», un jazz ripensato che anticipa la contemporaneità

«Drumfusion» si delinea come un organismo narrativo dal plot non convenzionale, dove ogni passaggio prolunga il precedente e prepara il terreno al successiva ed in cui la componente scritta coabita con l’improvvisazione promulgando una visione che colpisce il fruitore, lo spinge a pensare, ma senza mai stordirlo.

// di Francesco Cataldo Verrina //

La pubblicazione di «Drumfusion» nel 1962 segnò un punto di svolta nella parabola artistica di Chico Hamilton, non tanto per una rottura netta con il passato, quanto per una ridefinizione consapevole del proprio impianto compositivo. L’abbandono del violoncello, strumento emblematico del precedente quintetto, non rappresentò una semplice sostituzione timbrica, bensì un ripensamento profondo della fisionomia sonora del gruppo. L’ingresso del trombonista Garnett Brown, dotato di una pronuncia acustica piena e flessibile, consentì ad Hamilton di espandere la gamma dinamica dell’ensemble, delineando i contorni di un ambiente sonoro più articolato, meno cameristico e più permeabile alle sollecitazioni ritmiche e armoniche che stavano attraversando il jazz di inizio anni Sessanta.

La presenza di Charles Lloyd, ancora giovanissimo ma già musicalmente eloquente, imprime alla struttura una tensione interna, mai in maniera prevedibile. Il suo fraseggio, modellato sulla scorta dell’esperienza coltraniana, si distanzia dalla linearità del cool jazz californiano, introducendo una componente espressiva più aspra e più diretta, talvolta persino ruvida, distribuendo assoli che non si limitano ad evocare, ma piuttosto rielaborano la lezione modale in chiave personale, con un uso del tenore che predilige l’urgenza alla decorazione e la verticalità alla circolarità. La scelta di Lloyd di abbandonare il contralto in favore del tenore e del flauto risponde ad una necessità esecutiva, in cui il suo modus operandi mira allo svecchiamento, adattandosi alle urgenze del decennio; soprattutto quando il polistrumentista si affida al flauto traccia una linea tematica che si evolve nel fluire di una trama espressiva sostenuta da Brown e da Gabor Szabo, chitarrista di rara inventiva, in grado di tessere spazi armonici con una libertà che non scade mai nell’indeterminatezza. Hamilton, regista timbrico e disegnatore di forma, orienta il flusso mediante un drumming calibrato, dove l’uso delle spazzole e degli accenti secchi definisce l’intero impianto. Ogni singolo strumento agisce secondo una logica di interazione: il trombone struttura, il contrabbasso detta la tabella di marcia, la batteria modella ed il flauto suggerisce. La partitura e l’improvvisazione si fondono, si accavallano e si rimodulano in contrappunto, mentre la composizione genera visione, depositandosi memoria.

L’album si conforma come un ordito sonoro che sollecita l’ascoltatore a ripensare le coordinate formali del jazz di inizio anni Sessanta. Ogni scelta timbrica, qualunque deviazione armonica e qualsiasi accento ritmico diventa un’occasione per ridefinire il rapporto tra struttura e libertà, tra partitura ed improvvisazione, tra memoria e invenzione, aprendosi ad una molteplicità di percorsi, ognuno orientato da una dinamica che si svela gradualmente. L’impianto strumentale agisce con coerenza, ma ciascun episodio sonoro si dipana sulla scorta di una necessità che genera relazioni. Le connessioni tra i musicisti si annodano su una tessitura condivisa, dove il gesto individuale si lega all’intento collettivo. La coerenza si traduce nella capacità di mantenere una direzione anche nell’oscillazione. Il quintetto oltrepassa la simmetria, puntando all’equilibrio dinamico, dove ogni intervento si colloca in un ordine che innerva il processo costruttivo con consapevolezza. Hamilton e i suoi compagni non si muovono in uno spazio neutro, ma in un contesto che richiede deragliamento e rilanci.

Il disco si apre con «One for Joan», dove l’intersezione iniziale del trombone orienta l’ascolto verso una dimensione acustica ampia e priva di rigidità. La chitarra di Szabo interviene con discrezione, tessendo una velatura armonica che mira a raggiungere spazi trasversali, mentre il contrabbasso di Stinson stabilisce un walking che non marca, ma offre spunti ai sodali. Hamilton, con l’ausilio delle spazzole, modella un tempo dilatato, lasciando che la forma emerga per stratificazione, mentre la composizione si attesta come una disposizione sonora, in cui tutti possono divergere, per poi ritornare al nucleo gravitazionale dell’idea. «Freedom Traveler», forte del dettato accordale, viene suddivisa in due movimenti, dispensandosi come procedimento interattivo. «Prayer» apporta una dimensione sospesa, dove il flauto di Lloyd si staglia con una grazia che richiama le curve di una scrittura calligrafica, mentre la batteria tratteggia un ritmo che indica un altrove non ben precisato. «Journey» rilancia la materia, con il tenore che sancisce una linea verticale, sostenuta da un telaio ritmico più evidente. La progressione accordale si dirama, con intervalli che si allargano come superfici pittoriche, evocando le campiture emotive di Rothko. Il costrutto s’implementa in itinerario attraversato da una tensione che si rinnova quasi per partenogenesi. «Tales» si mostra alla stregua di un intreccio motivico fratturato, in cui qualunque strumento assume una funzione narrativa. Mentre il trombone commenta, la chitarra disegna ed il flauto trapunta, la sagoma affiora per scivolamenti, sovrapposizioni e deformazione timbrica richiamando le simmetrie mobili di Moholy-Nagy. La rilettura di «One For Joan» non replica, ma riorganizza la trama. Il tema riemerge con un’inclinazione diversa, il trombone assume un ruolo più assertivo, la chitarra si ritrae, mentre la tessitura ritmica si fa più tangibile. Hamilton interviene con accenti più netti, quasi che il tempo fosse una superficie da frastagliare con maggiore decisione. Il cambiamento non altera il senso, ma ne rivela un’altra prospettiva, evidenziando nuove ombre ed inedite profondità.

«Homeward» si attesta come ritorno, nel senso di un riposizionamento. Il contrabbasso di Stinson funge da bussola, la chitarra di Szabo introduce una traiettoria dissonante, con richiami alla pittura di Nicolas de Staël, in cui masse sonore, contrasti e superfici si piegano. Il tenore di Lloyd interviene con una sonorità che si diffondo ramificandosi in più direzioni, mentre Hamilton decreta una trama percussiva più pacata senza mai incalzare. «A Rose for Booker» affiora con delicatezza, locupletata dal flauto di Lloyd pennella una tavolozza densa di sospensioni, curvature e silenzi. Il trombone si affianca con voce rotonda, sostenuto dalla chitarra che distilla accordi asciutti che oltrepassano l’idea di decorazione. «Transfusion» si presenta come innesto, dove il tenore modula una progressione urgente, mentre la chitarra si dimena fra tensioni armoniche che richiamano Bartók, tra asimmetrie, contrasti e battiti che colmano le fenditure. La seconda versione di «Transfusion» cambia le coordinate: Bohannon sostituisce Brown con un’emissione più rotonda, la chitarra assume centralità ed il tenore si ritrae, mentre Hamilton interviene con un drumming che sembra riflettere prima di sferrare un colpo. A conti fatti, «Drumfusion» si delinea come un organismo narrativo dal plot non convenzionale, dove ogni passaggio prolunga il precedente e prepara il terreno al successiva ed in cui la componente scritta coabita con l’improvvisazione promulgando una visione che colpisce il fruitore, lo spinge a pensare, ma senza mai stordirlo.