In memoria di Jack DeJohnette, lo stregone del ritmo che ha elevato la batteria a voce autonoma e polifonica

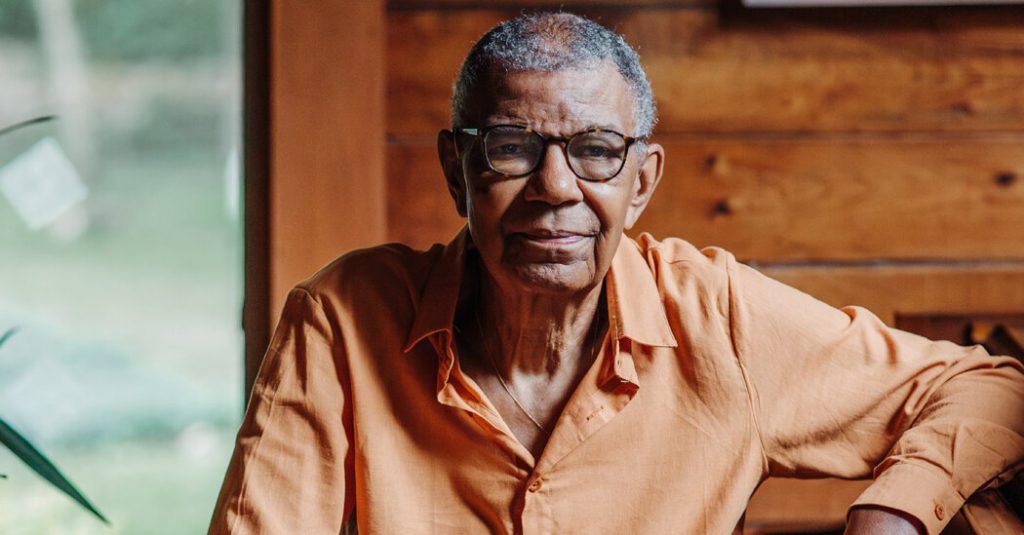

Jack DeJohnette

Oggigiorno, la sua musica non si limita a sopravvivere… Come accade solo con gli artisti che non hanno mai cercato di descrivere il mondo, ma di riscriverne le coordinate sonore, Jack DeJohnette ha elaborato una dimensione ritmica che si distingue per la capacità di orientare il flusso senza mai forzarlo e per l’attitudine a costruire tensione attraverso la modulazione del tempo, tanto che la sua concezione della batteria, oltrepassa l’idea di semplice strumento d’accompagnamento.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Con la scomparsa di Jack DeJohnette, avvenuta all’età di 83 anni, si chiude una delle traiettorie più fertili e trasformative della musica afroamericana del secondo Novecento. La notizia, riportata da Clash Music, non rappresenta soltanto la fine di una biografia artistica, ma segna il dissolversi di un nodo generativo nella rete del jazz contemporaneo: un punto di convergenza fra tradizione e avanguardia, tra pulsazione ritmica e visione armonica. Jack DeJohnette si è mosso intorno all’orbita jazz afro-americano come un corpo fluido in un campo magnetico: non ha però mai aderito, ma deviato; non imitato, ma assimilato e rilanciato. Le sue radici affondano nella Chicago degli anni Sessanta, in quell’humus in cui il blues urbano, l’energia dell’AACM e la spiritualità di Sun Ra si annodavano in un tessuto sonoro privo di gerarchie. In quell’habitat in fermento s’imbatte in Roscoe Mitchell, Muhal Richard Abramse e Lester Bowie, quali vettori di una libertà che non era mai anarchia, ma una disciplina altra. Il primo riferimento stilistico assorbito da DeJohnette assorbì, proveniva dal bop espanso, ossia quello che da Max Roach a Elvin Jones aveva trasformato la batteria in un organismo poliritmico. La sua affinità con Elvin Jones risulta evidente, ma non mimetica, mentre laddove Jones appariva come un magma, DeJohnette diventava una corrente alternata.

Nato a Chicago il 9 agosto 1942, DeJohnette ha incarnato una figura liminale, capace di attraversare territori stilistici eterogenei senza mai smarrire la coerenza interna del proprio linguaggio. La sua formazione iniziale come pianista non fu un semplice preludio alla carriera percussiva, ma una matrice strutturale che ha informato la sua concezione polifonica della batteria, ossia quella strumento non più relegato al sostegno ritmico, ma elevato a voce autonoma, atta a modulare narrazioni sonore complesse. La sua adesione al progetto di Miles Davis, nei primi anni Settanta, rappresentò uno snodo cruciale. Chiamato a sostituire Tony Williams, DeJohnette divenne il motore ritmico di Bitches Brew, album che non solo ha ridefinito le coordinate del jazz, ma ha inaugurato una grammatica di contaminazione con il rock, la psichedelia e le forme elettroniche emergenti. In quel contesto, il suo drumming non si limitava a scandire il tempo, ma esprimeva tensioni, apriva spazi e suggeriva direzioni. L’incontro con Keith Jarrett, avvenuto nello stesso periodo, ha dato vita ad una delle collaborazioni più longeve e feconde della storia del jazz. Dal 1983, DeJohnette è stato membro stabile del celebre trio con Gary Peacock, contribuendo a costruire un repertorio che ha saputo coniugare introspezione lirica e rigore formale, improvvisazione e memoria tonale. La capacità di dialogare con il pianismo di Jarrett, senza mai sovrastarlo né subordinarvisi, testimonia una sensibilità musicale fondata sull’ascolto reciproco e sulla costruzione condivisa dell’intelaiatura sonora. Parallelamente, il batterista ha stabilito relazioni durevoli con Chick Corea, John McLaughlin, Dave Holland e John Abercrombie, promuovendo formazioni come Gateway, Directions, New Directions e Special Edition. Ogni progetto non è stata una semplice variazione sul tema, ma un laboratorio di sperimentazione, nonché luogo di sedimentazione e rilancio. In particolare, il trio Gateway ha rappresentato una sintesi tra lirismo modale e tensione ritmica, tra improvvisazione libera e struttura armonica.

Tra le sue opere più personali, «Music For The Fifth World» si distingue per la profondità dell’atto compositivo: un viaggio sonoro ispirato alle sue radici Crow e Seminole, dispensato sulla scorta di un dialogo con la spiritualità e la memoria orale dei nativi americani, dove la batteria diventava strumento rituale, medium narrativo e veicolo di evocazione. La critica lo ha spesso definito «stregone del ritmo», ma questa formula, pur suggestiva, rischia di semplificare una complessità che merita analisi più rigorosa. DeJohnette non ha mai agognato l’effetto, ma la ricchezza espressiva; non ha mai ceduto all’estetica del virtuosismo, ma ha perseguito una poetica della necessità sonora. I due Grammy vinti e le cinque nomination ricevute non restituiscono appieno la portata del suo contributo, soprattutto perché la sua eredità risiede nella trasformazione della modalità percussiva in atto narrativo e nella capacità di fare della batteria un luogo di pensiero musicale. Oggigiorno, la sua musica non si limita a sopravvivere, ma piuttosto a generare e parlare. Come accade solo con gli artisti che non hanno mai cercato di descrivere il mondo, ma di riscriverne le coordinate sonore Jack DeJohnette ha elaborato una dimensione ritmica che si distingue per la capacità di orientare il flusso senza mai forzarlo e per l’attitudine a costruire tensione attraverso la modulazione del tempo, tanto che la sua concezione della batteria, oltrepassa l’idea di semplice strumento d’accompagnamento, facendone, per contro, un dispositivo armonico, teso ad articolare frasi, suggerire direzioni e generare un’estetica. Il suo modulo espressivo ha brevettato un contesto in cui la batteria jazz afroamericana aveva già conosciuto molte metamorfosi, ma DeJohnette ha saputo assorbire quelle esperienze e rilanciarle con una postura obliqua, mai imitativa e sitematicamente generativa.

Il suo tocco si è imposto per asciuttezza, che non corrisponde a secchezza, ma a precisione. L’aggettivo «asciutto» indica una scrittura ritmica priva di ridondanze, versatile nel dire molto con poco e di dispensare tensione senza sovraccarico. La sua asciuttezza non ha mai sacrificato l’indagine timbrica, ma l’ha incanalata in una sintassi che privilegia la chiarezza, la direzione e la coerenza. La mobilità del suo fraseggio ha rappresentato un altro tratto distintivo. «Mobile» non significa instabile, ma in grado di adattarsi, di trasformarsi e di rispondere alle sollecitazioni del contesto musicale. La mobilità di DeJohnette ha permesso al suo drumming di dialogare con le voci soliste, di anticipare le divergenze accordali e di indicare aperture diversificate, con discrezione e precisione, mentre la batteria con lui non ha mai agito per inerzia, o quale comping retroattivo. L’attitudine all’ascolto ha rappresentato una qualità fondamentale. «Attento» non rappresenta un aggettivo generico, ma si traduce in una postura vigile, una disponibilità a cogliere le sfumature, a rispondere con misura ed a costruire relazioni circolari. DeJohnette ha sempre suonato con l’orecchio teso verso gli altri, con la volontà di costruire un discorso collettivo e con la consapevolezza che la batteria possa guidare senza imporsi o che ossa suggerire senza interrompere. La concezione del tempo si è sempre basata su una elasticità che non ha mai ceduto alla dispersione. «Elastico» diventa sinonimo di abile a piegarsi senza spezzarsi, di adattarsi senza perdere coerenza e di modulare senza dissolversi. La sua dinamica ha sempre seguito una logica di espansione calibrata. «Espansa» non significa dilatata in modo arbitrario, ma implementata con attenzione, con gradualità, con un’inquietudine creativa che cresce per necessità interna. Il suo fraseggio ha sempre avuto una struttura coerente. «Articolato» assume la valenza di costruito con logica, con direzione, sulla scorta di una sintassi che non si limita a enunciare, ma rilancia.

Jack DeJohnette ha lasciato un’impronta che non si è propagata per imitazione, ma per assimilazione profonda. In Europa, alcuni batteristi hanno raccolto quella postura per trasformarla in una grammatica nuova, in grado di adattarsi a contesti diversi, di innescare tensioni differenti, di elaborare forme autonome. La sua eredità non si è cristallizzata in uno stile, ma si è sedimentata in una serie di scelte: l’elasticità del tempo, la mobilità del fraseggio, la funzione narrativa del gesto ritmico e la capacità di orientare senza sovrastare. Jon Christensen ha rappresentato una delle prime risposte europee a quella tensione. Il suo drumming ha respirato con la stessa rarefazione, ha articolato il tempo con la stessa flessibilità, ha dispensato frasi che non miravano al centro, ma lo spostavano. Ha lavorato con Keith Jarrett e condiviso con DeJohnette il campo sonoro, ma scegliendo una traiettoria più silenziosa, più laterale e più filtrante. Martin France ha raccolto quella lezione e l’ha riadattata in un contesto più stratificato così il suo modo di percuotere ha evitato qualsiasi centralità, preferendo il bordo. Roberto Dani ha portato quella postura in Italia, convertendola in una voce che si muove tra rigore ed apertura. Nei lavori con Stefano Battaglia, ha sancito un’inedita sintassi, mentre la lezione di DeJohnette si è tradotta in un’ortografia personale, capace di abitare il silenzio e la sospensione. Manu Katché ha integrato quella mobilità ritmica in un contesto più melodico e più contaminato. La sua esperienza nel pop e nel rock gli ha permesso di alimenatre una notevole fluidità. Nei lavori per ECM, la batteria ha agito costantemente da suggeritore, mantenendo un atteggiamento discreto, ma assertivo. Patrice Héral ha sondato la batteria come spazio timbrico, spostandosi agilmente tra jazz, improvvisazione e musica contemporanea, dopo aver raccolto la lezione di DeJohnette nell’attitudine a mutare qualsiasi gesto in funzione. In sintesi, Jack DeJohnette ha sempre considerato il kit percussivo non come griglia ritmica, ma quale sistema di relazioni, distillando accelerazioni, rallentando per creare attesa e delineando traiettorie che hanno influenzato l’interazione tra gli strumenti.