«Hub-Tones» di Freddie Hubbard: il capolavoro che anticipò il passaggio al post-bop (Blue Note, 1962)

In tutto l’album, Hancock e Jarvis, impeccabili, sostengono l’intera sessione, assecondati dal solido lavoro al contrabbasso di Workman. Pubblicato nel 1963, «Hub-Tones» riceve subito attenzione e rispetto, ma è negli anni successivi, che l’album verrà riconosciuto come uno dei momenti centrali nella costruzione del linguaggio e dell’estetica post-bop.

// di Francesco Cataldo Verrina //

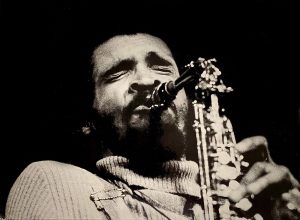

Il 10 ottobre 1962, negli studi di Rudy Van Gelder a Englewood Cliffs, Freddie Hubbard incide il suo quinto lavoro da leader per Blue Note. Ventiquattrenne, già protagonista accanto a Blakey, Dolphy e Coltrane, si presenta circondato da quattro sodali che ne condividono le finalità: Herbie Hancock al pianoforte, James Spaulding tra sax alto e flauto, Reggie Workman al contrabbasso, Clifford Jarvis alla batteria. Alfred Lion supervisiona la sessione, mentre Van Gelder cattura ogni dettaglio con precisione chirurgica.

Freddie Hubbard, intorno ai vent’anni, fece il suo ingresso trionfale sulla scena jazzistica newyorkese nel 1958, esibendosi con alcune delle figure più eminenti della Grande Mela, per poi registrare nel 1960 «Open Sesame», il suo primo disco per la Blue Note. L’album, che vantava la partecipazione di un ensemble di musicisti di spicco, tra cui Hank Mobley, McCoy Tyner, Paul Chambers e Philly Joe Jones, annunciò l’avvento di un nuovo talento. Quella voce, espressiva, intensa e pura, si fece sentire in altre sessioni dell’etichetta di Alfred Lion: «Goin’ Up», «Hub Cap» e «Ready For Freddie», tutte pubblicate entro l’agosto dell’anno successivo. Fino alla sua scomparsa, avvenuta pochi giorni dopo il Natale del 2008, Hubbard annoverò al suo attivo oltre cinquanta album in veste di leader ed innumerevoli altre partecipazioni come sideman per conto di svariate etichette, tra cui Impulse!, Columbia, Atlantic e Pablo. Negli anni ’70, conseguì un notevole successo con una serie di incisioni di stampo fusion, ottenendo un Grammy per «First Light» su etichetta CTI. Paradossalmente, il successo commerciale si verificò a scapito del consenso critico. Negli ultimi anni, collaborò perfino con icone del pop, quali Billy Joel ed Elton John. Molti ritengono che l’assolo di tromba contenuto in «Without A Song», tratto dalla registrazione MPS del 1969, «The Hub Of Hubbard», sia uno dei più riusciti e meglio eseguiti dell’intero panorama jazzistico del secondo dopo guerra. Nel 1962, al momento della registrazione di «Hub-Tones», il suo quinto album come leader per la Blue Note, Hubbard aveva già ottenuto il riconoscimento di New Star dalla rivista Down Beat, quale astro nascente fra i trombettisti bop. La sessione è paradigmatica delle registrazioni post-1959 realizzate nello studio di Rudy Van Gelder, con una disposizione strumentale che colloca la tromba a sinistra, il pianoforte ed il contrabbasso al centro, mentre il sax e la batteria a destra. L’aura fonica di Hubbard viene catturata in modo eccellente dai microfoni, con un’asprezza leggermente più marcata e meno edulcorata rispetto a quella di Clifford Brown.

L’opener, «You’re My Everything», reso immortale da Miles Davis nell’album «Relaxin’» edito dalla Prestige, rappresenta l’unico componimento dell’album non firmato da Hubbard, dove tutti gli interpreti dimostrano la loro predisposizione a declinare il verbo bop. Una flessione si avverte tuttavia nel quarto chorus, dove Hubbard, accompagnato da una pressante sezione ritmica, tenta di esprimere idee che evidentemente gli fervono in mente, ma senza una reale compiutezza, ma non è una deminutio. L’introduzione pianistica di Herbie Hancock stabilisce subito il centro tonale, muovendosi in Mi bemolle maggiore, con accordi distesi, voicing ampi, bassi che non marcano ma suggeriscono. Il tempo è medium swing, la pulsazione è regolare, ma già tesa. La tromba di Freddie Hubbard entra con il tema, esposto in modo diretto, senza ornamenti. La melodia si sviluppa su gradi congiunti, con salti controllati, fraseggi che si distendono su due battute, poi si contraggono. Il timbro è brillante, il vibrato quasi assente, mentre la dinamica cresce progressivamente, senza impennate. Il primo assolo è proprio di Hubbard, costruito su progressioni II-V-I, ma deviato spesso verso sostituzioni tritoniche e modulazioni interne. L’interplay con Hancock risulta sinergico: il pianoforte prolunga gli accordi, li frattura, li rilancia, mentre Hubbard esprime un fraseggio che si espande, con accenti spostati, con pause votate alla tensione Segue l’assolo di James Spaulding al flauto. Il timbro appare sottile, ma incisivo. Il sassofonista-flautista si sposta su registri medio-alti, con frasi spezzate e cromatismi che attraversano la struttura armonica. Hancock risponde con accordi più densi, Workman accentua il secondo e quarto movimento, mentre Jarvis introduce variazioni sul ride. Il terzo assolo appartiene ad Hancock ed implementato su cellule ritmiche che si ripetono, poi si fratturano. Il voicing si apre, si chiude, e si rilancia. L’armonia si sposta verso La bemolle maggiore, poi ritorna. Il fraseggio risulta nervoso, ma non caotico. La ripresa del tema è affidata di nuovo a Hubbard, ma con variazioni. Il fraseggio appare più contratto ed il timbro più scuro. Hancock prolunga gli accordi, Spaulding stratifica con il flauto, mentre Workman e Jarvis spingono verso la chiusura. Sul finale, Hancock articola un voicing sospeso, Spaulding interviene con un’ultima frase, Jarvis marca un colpo secco sul piatto.

L’enigmatico «Prophet Jennings», d’ispirazione orientale, fa emergere uno Hubbard con sordina a tazza e James Spaulding al flauto, microfonato con tale vicinanza da permettere al fruitore di udirne i respiri e gli ansimi. Dedicato al poeta Larry Jennings, l’intreccio motivico si articola sulla scorta di una struttura frammentaria. Il tema vagamente spezzato introduce una sequenza di assoli che espandono il campo sonoro. In «Prophet Jennings», l’attacco è diretto. Hubbard espone il tema senza introduzione, con la tromba che articola una linea costruita su intervalli ampi, spesso ascendenti, con accenti spostati sul secondo movimento. Il nucleo tonale si muove attorno a Fa minore, ma subito si avvertono deviazioni modali, con Hancock che inserisce accordi sospesi, voicing aperti e fratture armoniche. L’oscillazione risulta più tesa rispetto al brano precedente. Jarvis lavora sul ride con variazioni continue, Workman accentua il terzo movimento, creando una spinta interna. Il flusso tematico si evolve su quattro battute, poi si ricarica con una conversione ritmica che prepara l’assolo. Il primo ad arrivare al proscenio è Hubbard. La tromba emana frasi spezzate, con salti di ottava, e modulazioni interne che attraversano il centro tonale, mentre il vibrato appare contenuto. Hancock risponde con accordi che si aprono, si contraggono, per poi riprendere quota. Segue Spaulding al sax alto. Il timbro si mostra ruvido, la linea si adagia su cromatismi che arricchiscono la struttura. Il fraseggio è scattante e concepito su su cellule brevi, con accenti spostati. Hancock prende il terzo assolo. Il pianoforte si dimena fra i registri medio-bassi, con progressioni che si aprono su La bemolle minore, quindi si dirigono verso il Re maggiore. Il fraseggio risulta imperniato su ripetizioni ritmiche con voicing si accatastano. La mano sinistra prolunga, mentre la destra crea. La ripresa del tema bussa di nuovo alla porta di Hubbard, ma con qualche variabile. Il finale tende alla dissolvenza ritmica con Jarvis marca un colpo secco, Hancock prolunga un accordo sospeso e Spaulding inserisce una frase obliqua. La title-track, «Hub-Tones», assolve Hubbard da qualche incertezza precedente, facendo affiorare un assolo di tale spettacolarità e suggestione da far apparire il trombettista come un artista completamente rinnovato. In effetti, Il brano eponimo, diventa il manifesto programmatico del progetto. In «Hub-Tones», la tromba di Hubbard lancia il tema con una linea spezzata, intelaiata su salti intervallari ed accenti spostati. Il soffio punta su cellule ritmiche che si rincorrono, con attacchi netti e rilascio a presa rapida. Hancock interviene subito, tentando una asimmetria armonica, fatta di accordi sospesi, voicing aperti e vaporizzazioni che frizionano il campo sonoro. La sezione ritmica si dispone come propulsore: Workman lavora su un ostinato che batte sotto la superficie, Jarvis sgretola il ritmo con colpi secchi sul rullante e cambi repentini sul ride. Il groove risulta sostenuto, ma flessibile, con micro-slittamenti che creano instabilità controllata. Il primo assolo spetta al band-leader. La costruzione è modulare ed ogni blocco melodico si articola su quattro battute, quindi slitta altrove. Hubbard inserisce cromatismi, sostituzioni, frasi che si piegano su se stesse. Hancock reagisce con accordi che agognano inedite traiettorie. L’interplay risulta fluido, nevrile e vivace. Spaulding prende il secondo assolo al sax alto. La fisionomia acustica si mostra lievemente aspra ed innestata su frasi brevi, con accenti spostati e dirottamenti ripetuti. La tensione cresce per accumulo, quindi si frattura. Hancock entra con il terzo cambio di passo. Il pianoforte si staglia su registri medio-alti, con progressioni che si aprono e si richiudono come ventagli, dove la mano sinistra articola bassi mobili, mentre la destra implementa frasi che si rincorrono. La sezione finale rilancia, mentre Hubbard interviene con una variazione del tema più tesa..

La seconda facciata si apre con «Lament For Booker», una ballata malinconica e struggente, dedicata alla memoria dell’amico Booker Little, altro trombettista di talento prematuramente scomparso. L’episodio sonoro emana progressivamente un’atmosfera grave. Il tono elegiaco si articola attraverso una perifrasi accordale che evita la chiusura, in cui ciascun intervento contribuisce alla diffusione di una tensione che si propaga in ogni direzione. Ciononostante, dopo l’iniziale assertività, caratterizzata dal timbro espressivo di Hubbard e dal flauto di Spaulding, durante la quale il trombettista rimodula l’atmosfera di «Sketches of Spain», il costrutto si assesta su un tempo prossimo alla staticità: non per stanchezza, ma per scelta narrativa, finalizzata alla metabolizzazione dell’intento emotivo: sono lontani i tempi delle inarrestabili corse parkeriane in overclocking. Il tema di «Lament For Booker» si schiude con un gesto lento, disteso, costruito su una progressione che si aggroviglia attorno a Mi minore, per poi espatriare verso altre dimensioni accordali. Hancock articola accordi sospesi, con la mano sinistra che prolunga il basso, mentre la destra che accatasta verso l’interno. La pulsazione è rarefatta, Jarvis lavora con spazzole, Workman accentua solo il primo movimento, lasciando spazio alla vibrazione. La tromba di Hubbard entra con una linea che si dipana su intervalli discendenti, con attacchi morbidi e rilascio controllato. Spaulding interviene con il sax alto, alla ricerca di uno spazio altro. Hancock conquista il controllo armonico. Il pianoforte si dirige verso il Sol maggiore, La costruzione risulta modulare, tanto che ogni blocco armonico prepara il successivo. Quando la tromba ritorna in auge, il fraseggio diventa più teso, il timbro più pungente.

«For Spee’s Sake”» rappresenta un gradito ritorno all’assemblea plenaria del line-up, che sancisce il passaggio più incisivo dell’album. Dedicato alla moglie Spee, il motivo suggella il disco con un tema nervoso ed una struttura ritmica che prolunga il discorso con il quintetto intento a suonare con urgenza, orientando ogni frase verso una direzione ben precisa. Si tratta di un’esemplare composizione hard-bop, in cui Hubbard distilla un’esecuzione vibrante, nel pieno rispetto della normativa vigente. Anche James Spaulding impressiona, con un’entrata cauta che ricorda in modo sorprendente John Coltrane, i colpi di rullante della batteria di Jarvis risuonano nell’aria con estrema efficacia. «For Spee’s Sake» accampa subito una pulsazione frenetica, imperniata su colpi secchi: il ride strattona; il rullante intaglia; i piatti colpiscono, mentre Jarvis lavora con fendenti obliqui e battiti che spingono tutto il convoglio in avanti sostenuto da Workman che risponde con un contrabbasso reattivo e caricato a molla. Dal canto suo, Hancock interviene con accordi inclinati, voci interne che si sfaldano e perifrasi spiraliformi. La tromba di Hubbard emerge con urgenza, mentre la fraseologia si attesta su intervalli larghi, attacchi netti e rilascio immediato. Il timbro risulta pieno e la dinamica cresce per accumulo. Spaulding prende il centro della cena, dove il contralto si sposta su registri medio-alti e con frasi contenute. Al rientro, la tromba si contrae, il soffio diventa più serrato e la cornice acustica più torva, mentre il pianoforte predilige i registri medio-bassi, con sequenze che s’inclinano per poi rincorresi. In tutto l’album, Hancock e Jarvis, impeccabili, sostengono l’intera sessione, assecondati dal solido lavoro al contrabbasso di Workman. Pubblicato nel 1963, «Hub-Tones» riceve subito attenzione e rispetto, ma è negli anni successivi, che l’album verrà riconosciuto come uno dei momenti centrali nella costruzione del linguaggio e dell’estetica post-bop. Si consiglia, ovviamente, la ristampa in vinile.