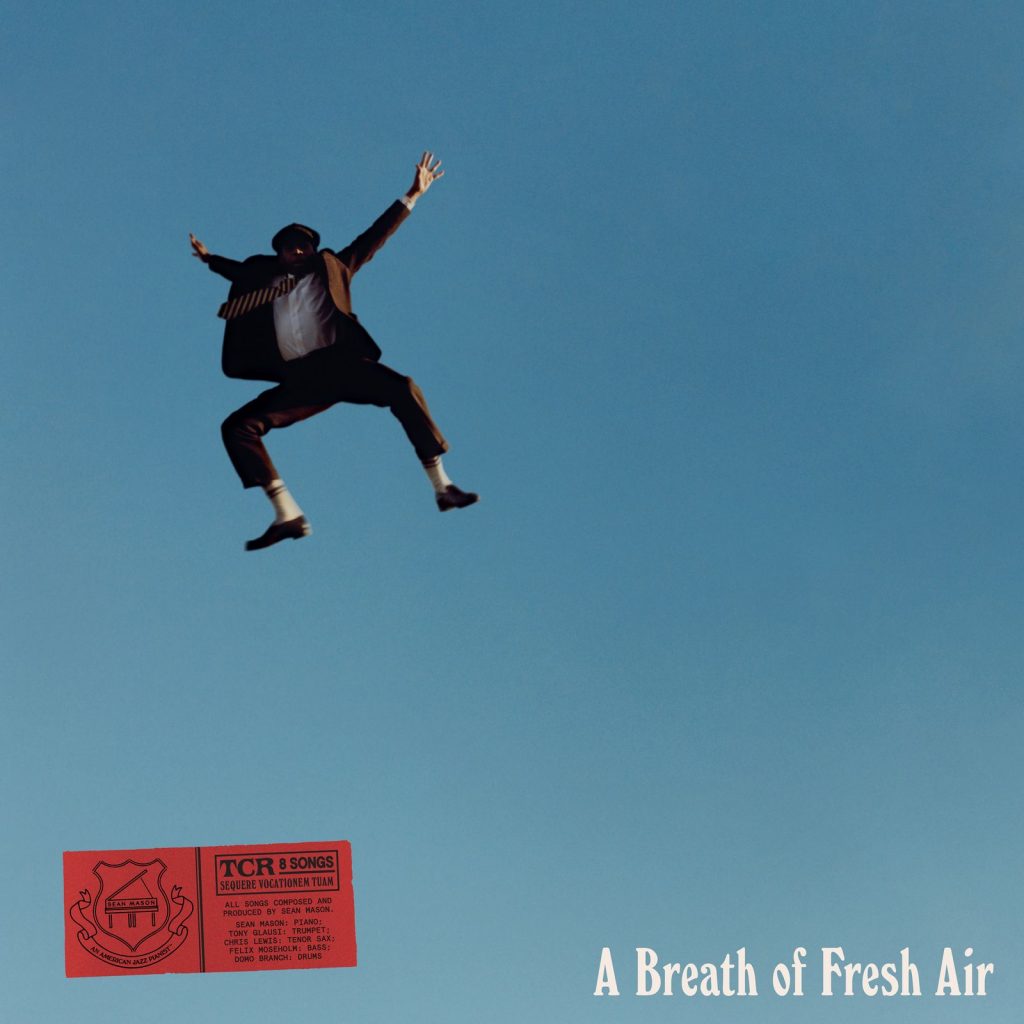

«A Breath Of Fresh Air»: l’album che sancisce la maturità di Sean Mason e l’immortalità del bop (Taylor Christian Records, 2025)

L’album si presenta come uno storytelling viaggiante ed una costruzione modulare che non tenta d’impressionare tecnicamente, ma di ammannire il fruitore con scaglie di emozione e scampoli di vibrazioni audiotattili. Il quintetto ragiona in maniera quasi sinestetica, generando una flusso ininterrotto che si propone come spazio da abitare.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Sean Mason approda a New York sul finire del primo decennio del secolo, ed il suo ingresso nella vita musicale cittadina assume subito la forma di un’immersione totale, come se il tessuto sonoro urbano lo avesse riconosciuto e accolto. La sua figura si afferma rapidamente come quella di un pianista molto richiesto, versato nel divincolarsi con disinvoltura tra le sessioni più disparate, mentre prende corpo il suo trio, costruito insieme al bassista Butler Knowles ed al batterista Malcolm Charles. I tre compagni di viaggio percorrono la via più esigente: quella delle esibizioni continue, nei luoghi che custodiscono la memoria e il presente del jazz newyorkese: Dizzy’s Club, Smoke Jazz Club, e soprattutto lo Smalls, dove tra il 2019 e l’inizio del 2020 il lunedì notte diventa spazio rituale, dall’una alle quattro del mattino, per una dimensione sonora che non cerca l’effetto, ma la transizione. La residenza allo Smalls s’interrompe quando la città si silenzia per la pandemia, ma la voce di Mason continua a propagarsi. Nel 2020, il suo pianoforte entra nella colonna sonora di «Ma Rainey’s Black Bottom», il film che restituisce corpo e memoria ad una di padri fondatori del blues. L’inserimento in quel progetto non sancisce soltanto una prova di abilità, ma un gesto di continuità, mentre la sua regola d’ingaggio musicale si attesta esattamente in quel punto di contatto tra genealogia e presente, dove la tradizione non viene citata, ma riattivata.

Nel 2017, ancora studente all’Università della Carolina del Nord, a Greensboro, Sean incontra Branford Marsalis. Il sassofonista ne riconosce subito l’attitudine nell’assimilare partiture complesse con una rapidità sorprendente, tanto che il consiglio di considerare d’iscriversi alla Juilliard si trasforma presto in azione concreta: Branford contatta il fratello Wynton, direttore del programma jazz, suggerendogli di prestare attenzione alla giovane promessa. L’anno seguente, Mason si trasferisce a New York, dove l’ambiente urbano diventa laboratorio: la competizione, il mood, le possibilità di conoscenza, tutto concorre a forgiare una voce musicale che si affina e si espande. L’influenza della famiglia Marsalis non si limita all’incoraggiamento, ma diventa un passaggio di testimone ed un riconoscimento implicito. La loro presenza nel jazz americano ha sempre incarnato una sintesi tra memoria e visione del futuro, tanto che Mason si posiziona sulla medesima linea di demarcazione , dove la storia non viene custodita, ma riattivata. Qualsiasi sua performance diventa così un’occasione per far affiorare carattere, ironia ed una curiosità perforante che si traduce in scoperta. Il suo tocco rivela una matrice meridionale, non come citazione, bensì come radice, dove il calore, la gioia e la dimensione comunitaria che affiorano nel suo fraseggio rimandano alle strade e alle chiese di New Orleans, senza mai scivolare nel pastiche fine a se stesso. L’eredità si manifesta attraverso un impianto moderno, filtrata da un orecchio che lavora come quello di un artigiano, dove ciascuna composizione nasce da una cura minuziosa. Ciononostante la musica respira e si scioglie, vibrando di una vitalità che non si lascia imbrigliare, in cui ritmo e melodia si sostengono a vicenda, mentre pathos e drammaturgia lirica affiorano come componente strutturale, non come ornamento. La sintesi tra ordine interno e generosità espressiva costituisce forse il tratto più riconoscibile del suo profilo compositivo. La partitura riesce a coniugare soddisfazione intellettuale e immediatezza percettiva, offrendo all’ascoltatore una doppia via: quella dell’analisi e quella della gioia. Come Ron Carter, i Marsalis e coloro che hanno spinto il bebop verso nuove sfide, Mason lavora sul futuro mantenendo il contatto con la sorgente. Il bop, nelle sue mani, non assume le sembianze di reperto, ma quella di linguaggio vivo, urgente, capace di rigenerarsi, mentre le dita di Mason si muovono con precisione, colpendo la tastiera con ardore, al punto che il jazz non appare come genere in bilico, ma quale presenza attiva, pronta a ricordare che la tradizione, affidata a mani consapevoli, si converte in dono.

A ventisei anni appena compiuti, Sean Mason s’impone come figura centrale nella geografia jazzistica contemporanea. Candidato ai Grammy, insignito dei premi Bessie e Bistro, erige una reputazione che non si limita alla perizia tecnica, ma si estende all’elaborazione del pensiero musicale, sulla base di intuizioni personali ed inedite. Il suo primo album, «The Southern Suite» (2023), riceve l’attenzione della critica per la capacità di coniugare padronanza della tradizione e slancio inventivo. Ciascun intreccio motivico mette in luce un modus agendi consapevole, teso a collocarsi nel solco dei grandi interpreti senza replicarne le formule. Collaborazioni con artisti premiati, partecipazioni a progetti cinematografici e una presenza scenica che richiama la figura del band-leader strutturato, contribuiscono a consolidare la sua posizione all’interno del panorama jazzistico. La qualità che più risalta, tuttavia, risiede nell’ambiente sonoro che si genera fin dalle prime battute, dettato da un magnetismo che trattiene, e da una fisionomia musicale che non punta a sbalordire o all’autoreferenzialità, ma alla risonanza ed alla compliance interna Il suo metodo è stato accostato all’autorevolezza misurata di Ron Carter, per quella capacità di far vibrare ogni nota senza ostentazione, con una precisione che non si traduce mai in rigidità. Il portato pianistico di Mason si nutre dello spirito dei primi Miles Davis, ma si radica interamente nel presente. Le composizioni si sviluppano come narrazioni sonore, dove la tensione ed il rilascio non sono semplici dinamiche, ma elementi strutturali. Ogni episodio musicale si dipana come un racconto, con digressioni liriche e progressioni che suggeriscono una logica interna, mai scolastica.

Le registrazioni più recenti rivelano una leadership che si sostanzia sulla scorta di un’attitudine ad imprimere un’identità sonora ed a valorizzare ogni strumentista coinvolto. In dialogo con coevi, quali Sullivan Fortner ed Emmet Cohen, Mason partecipa all’espansione del linguaggio pianistico, mantenendo saldo il legame con le radici del vernacolo afro-americano. Il suo modulo espressivo non mira a superare la tradizione, ma a farla risuonare all’interno di inedite soluzioni, con una lucidità che appartiene ai costruttori di futuro. Il recente album «A Breath Of Fresh Air» ne è una dimostrazione lampante. Non risulta, infatti, difficile imbattersi, specie in questo nuovo lavoro, in atmosfere che ricordano i Messengers di Art Blakey, Lee Morgan, Freddie Hubbard, Jackie McLean, Wayne Shorter, Winton Kelly, Herbie Hancock, Paul Chambers, Hank Mobley, Ahmad Jamal e tutta quella generazione di fenomeni post-Parker. Aprendo con «Rediscovery», la formazione stabilisce subito una grammatica condivisa, dove il pianoforte non introduce, ma fornisce una linea di demarcazione mobile, lasciando che il contrabbasso di Felix Moseholm si concretizzi come fondamento mobile, mentre la tromba di Toni Glausi e il sax tenore di Chris Lewis si alternano nel ruolo di narratori che emergono e si ritirano, generando una dinamica che non agogna il contrasto, ma la coabitazione. La progressione armonica si srotola per gradi, evitando risoluzioni immediate, ma lasciando piuttosto che il senso del costrutto si rapprenda nel tempo, come se ogni nota fosse parte di una memoria che riaffiora lentamente. Proseguendo con «Secrets», composizione segnata da un intro di basso, la tematica divine più raccolta, più intima, con il pianoforte che lavora su intervalli ravvicinati, dando vita ad una tessitura che vibra di pause spezzate e sospensioni. Il contrabbasso, imbeccato dalla batteria, detiene una funzione di sostegno discreto, mentre la tromba si sposta con fraseggi che sembrano accennare più che dichiarare; dal canto suo il sax tenore di Chris Lewis si sistema in una posizione di ascolto, intervenendo solo quando la partitura lo richiede. Il flusso accordale si dipana seguendo modulazioni che non desiderano raggiungere il climax, quanto la chiarificazione progressiva, come se il tema fosse quello di una domanda che si pone senza attendere la risposta. Con «Duende», la tensione si sposta verso una dimensione più viscerale, più corporea, con il pianoforte che lavora su scale che evocano il flamenco senza mai citarlo direttamente, mentre il contrabbasso cammina in controtempo, generando una pulsazione che destabilizza e affascina, assecondato dal batterista che non lascia aria ferma. La tromba di Tony Glausi si arroga un ruolo centrale, con un colore sonoro che richiama la voce umana ed il sax tenore s’inserisce come eco e riflesso, generando una trama espressiva che si avvicina alla danza, pur rimanendo nel dominio della contemplazione. «Boneback» adduce una scrittura più percussiva ed incisiva, con il pianoforte che lavora su accordi spezzati, quasi martellati; dal parte sua il contrabbasso di Felix Moseholm che assume l’incarico di tessitore del groove, mentre la tromba e il sax si alternano in un gioco di imitazioni e variazioni. La struttura armonica si basa su una sequenza ciclica, che si ripete con variazioni minime, apportando un senso di urgenza controllata, come se l’intreccio motivico fosse una spirale che si avvolge su se stessa, aggiungendo ad ogni giro un elemento, una sfumatura ed una deviazione.

«Open Your Heart» si apre con una melodia che sembra emergere dal silenzio, con il pianoforte che lavora su arpeggi aperti, mentre il contrabbasso disegna una linea che si muove per gradi congiunti, come se volesse accompagnare un respiro. La tromba espone un tono lirico, mentre il sax tenore si mette in secondo piano, come voce interiore, generando un ambiente sonoro che si sviluppa per dissolvenza, come se il brano non finisse, ma si vaporizzasse nel ricordo. «Unfinished Business» viene implementato su cellule ritmiche che si interrompono, si riprendono e si rimodellano, su cui il pianoforte agisce per frammentazione ed il contrabbasso per contrappunto, mentre la tromba e il sax si muovono su linee parallele, che si avvicinano senza fondersi. La dinamica armonica poggia su una serie di accordi sospesi, che dispensano un senso di attesa, come se il costrutto tematico fosse una porta socchiusa, pronta ad essere oltrepassata. «Capital J» sia assesta su una postura più assertiva, con il pianoforte che introduce una perifrasi tonale chiara, quasi dichiarativa; per sua decisione il contrabbasso sembra concentrarsi su una pulsazione regolare, mentre la tromba e il sassofono si alternano in un gioco di chiamata e risposta, sostenuto dal groove preciso e mercuriale scandito da Domo Branch. La parabola accordale richiama il blues, ma lo trasforma in linguaggio personale, facendo affiorare un senso di appartenenza che si manifesta con precisione «Kiss Me» suggella l’album con un sussurro, con il pianoforte che elabora una melodia spalmata su intervalli ampi e tra distanza e desiderio. Il contrabbasso con la complicità della batteria diventa una presenza discreta, mentre il sassofono e la tromba si fanno promesse per l’eternità, avvinghiandosi in una tessitura che richiama il dialogo intimo. Legando ogni episodio come si annoda una frase musicale che si prolunga nel respiro, l’album si presenta come uno storytelling viaggiante ed una costruzione modulare che non tenta d’impressionare tecnicamente, ma di ammannire il fruitore con scaglie di emozione e scampoli di vibrazioni audiotattili. Il quintetto ragiona quasi in maniera quasi sinestetica, generando una flusso ininterrotto che si propone come spazio da abitare. A conti fatti, la traiettoria fin qui delineata fa pensare a Sean Mason come un artista pronto ad esercitare una leadership fra i suoi pari e ad incidere sul futuro del jazz contemporaneo, senza recidere il legame con tutto ciò che l’ha preceduto.