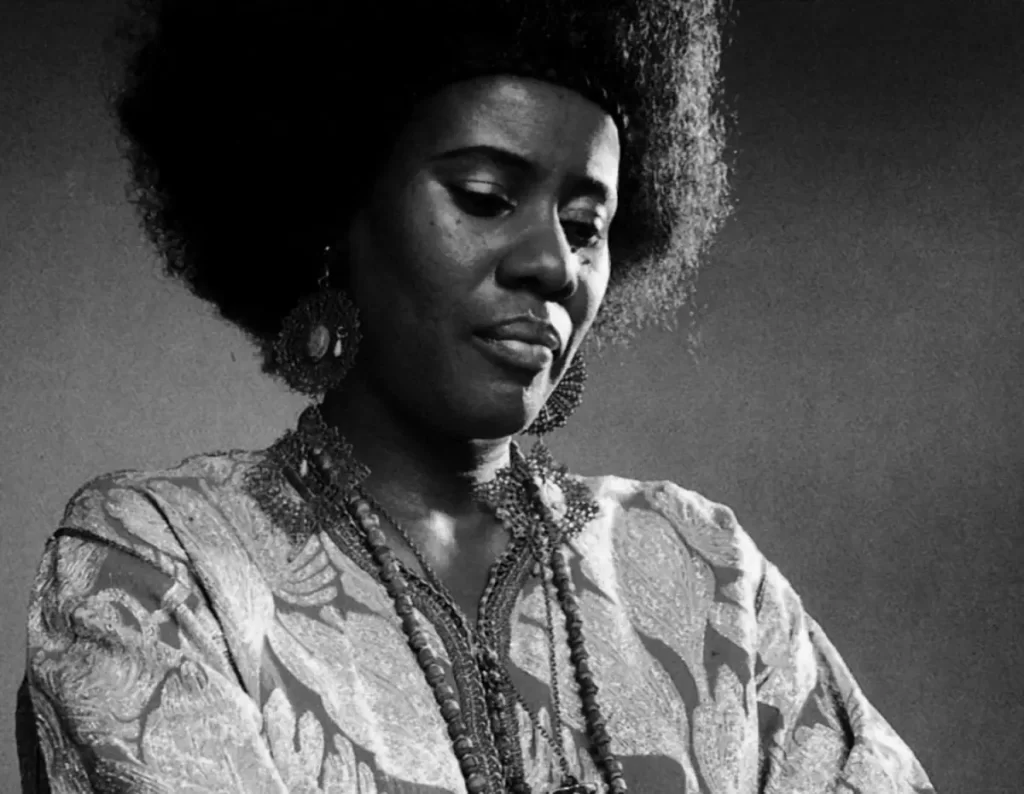

Alice Coltrane: armonie sospese, cosmologie sonore e visioni femminili del jazz

Alice Coltrane

Il suo jazz non è mai neutro o esclusivamente estetico, ma diventa rituale, trasmissione e ponte tra il jazz e le culture globali. Il lascito di Alice Coltrane risiede nella capacità di trasformare la pratica musicale in atto di conoscenza ed in via di liberazione. La sua opera, nutrita di tradizioni eterogenee ma sempre coerente nella sua tensione verso l’assoluto, rappresenta una delle più alte sintesi di spiritualità e di arte sonora del Novecento.

// di Francesco Cataldo Verrina //

PREMESSA

Il termine jazz spirituale ha una storia complessa ed ambivalente, il quale oscilla tra definizione musicologica, uso giornalistico e percezione mediale, e che si colloca in un contesto in cui il jazz ha sviluppato molteplici estetiche di tipo audiotattile. Il concetto di jazz spirituale nasce storicamente negli anni Sessanta, ed è legato soprattutto a figure come John Coltrane, Pharoah Sanders, Alice Coltrane e Archie Shepp, che cercavano di estendere l’idioma oltre le forme armoniche e ritmiche canoniche, trasformandolo in esperienza rituale e meditativa. In tal senso, il termine ha radici precise ed indica un jazz che fonde elementi modali, droni, improvvisazioni libere, tecniche di overblowing, uso del canto devozionale o recitativo, e talvolta strumenti non convenzionali (arpa, organo e percussioni indiane), in un flusso che ha come scopo la trascendenza spirituale. Nella vulgata giornalistica e mediale, però, il concetto di jazz spirituale spesso assume significati più ampi e meno precisi. Viene usato per etichettare qualsiasi musica jazz che sembri «mistica» o «sognante», senza distinzione tra rigore compositivo, improvvisazione libera e contaminazioni con tradizioni extra-jazz. In questo contesto, suddetta definizione diventa una sorta di sigla simbolica, evocativa di trascendenza, sacralità ed universalismo, ma rischia di banalizzare pratiche compositive complesse o di ridurre a folklore ciò che nasce invece da profonde ricerche armoniche e spirituali. L’uso in ambito para-jazzistico o audiotattile si collega alla teoria della percezione multisensoriale, in cui il jazz spirituale agisce non solo sull’orecchio, ma sul corpo e sulla coscienza dell’ascoltatore, attraverso vibrazioni, densità sonore, dinamiche e pedali, che producono un effetto di immersione quasi sinestetica. Rebus sic stantibus, il jazz spirituale si avvicina ad un’astrazione di musica audiotattile, in cui il senso dell’armonia e del ritmo non è solo cognitivo ma fisicamente percepito, quasi rituale.

Alice Coltrane, nata a Detroit, il 27 agosto del 1937, ricevette una formazione musicale articolata e stratificata, che le permise di muoversi con disinvoltura tra la prassi classica europea, il linguaggio jazzistico afroamericano e l’improvvisazione libera. Sin da bambina suonò l’organo nelle chiese battiste di Detroit, esperienza che le trasmise non soltanto la padronanza armonica e contrappuntistica dello strumento a tastiera, ma anche il senso di collettività rituale tipico delle liturgie evangeliche. Parallelamente, studiò pianoforte classico, con una disciplina che la condusse a perfezionarsi in Europa, dove soggiornò a Parigi, seguendo corsi di perfezionamento presso il conservatorio e ricevette l’insegnamento di Nadia Boulanger, figura centrale della didattica musicale novecentesca, ma soprattutto venne a contatto con l’ambiente della musica colta europea, che le fornì un bagaglio tecnico di estrema solidità. Determinante fu inoltre la frequentazione dgli ambienti bebop. A New York ebbe occasione di studiare con Bud Powell, il quale non le impartì tanto lezioni sistematiche quanto un’iniziazione alla grammatica bop ed all’arte di trasformare la tastiera in strumento di invenzione melodica e ritmica. All’interno di questo variegato sistema di formazione accademica es apprendistato jazzistico si colloca la sua peculiarità, caratterizzata, da un lato, da una tecnica pianistica rigorosa, nutrita della tradizione classica; dall’altro, l’assimilazione diretta della prassi improvvisativa da uno dei massimi innovatori del pianoforte jazz. La successiva scoperta dell’arpa, avvenuta dopo la morte del marito John, la vide sostanzialmente agire in veste di autodidatta. Ella non seguì mai corsi specifici, ma piegò lo strumento alle esigenze di un linguaggio personale, filtrando attraverso la sensibilità jazzistica e mistica ciò che in altri contesti era patrimonio della tradizione orchestrale europea.

Un mattino del 1968, alla porta della casa di Alice Coltrane a Dix Hills, Long Island, arrivò una consegna inattesa. Si trattava di un’arpa a pedali, commissionata dal marito John poco prima di morire. Quello strumento, mai toccato né visto da lui, diventerà per Alice non soltanto un lascito, ma il segno tangibile di una continuità oltre la soglia della vita terrena. In un’intervista radiofonica del 1988, la pianista e compositrice ricordava quell’episodio come l’inizio di un nuovo cammino sonoro e spirituale. L’arpa, dono postumo, si sarebbe trasformata nel veicolo privilegiato di una ricerca che legava musica e trascendenza. La sua celebre immagine poetica , ossia «Il pianoforte è l’alba e l’arpa è il tramonto», sintetizza in modo mirabile la dialettica che informa tutta la sua parabola evolutiva. Da un lato la luce incandescente e l’energia sorgiva del piano, dall’altro la quiete, il raccoglimento e la meditazione affidati alle corde pizzicate. Nata Alice McLeod, formatasi al pianoforte classico, aveva già alle spalle un solido percorso come interprete quando, nel 1965, sposò John Coltrane. La loro unione fu, insieme, affettiva, artistica e spirituale, tanto che la musica diventò terreno comune di una ricerca mistica, radicata da un lato nella tradizione evangelica afroamericana, dall’altro nella fascinazione per la spiritualità indiana, mediata anche dall’incontro con Swami Satchidananda. Alice, che in gioventù aveva suonato l’organo e il pianoforte durante le funzioni religiose, trasferì in questa nuova dimensione mistica l’intensità del canto gospel e il senso di ritualità collettiva che permeava la liturgia protestante. La morte improvvisa del marito nel 1967 segnò un trauma insanabile, che la spinse sull’orlo dell’abbandono della musica. Il periodo di prostrazione, di insonnia e di visioni allucinatorie venne più tardi descritto da lei con il termine sanscrito tapas, inteso come percorso doloroso di purificazione. L’arpa giunta quasi come un lascito dall’aldilà, tuttavia, la convinse a continuare. Non si trattava di una semplice prosecuzione, ma di un nuovo inizio che la condusse a delineare una propria estetica, fondata su un’idea di suono come strumento di guarigione interiore e di accesso ad un sapere superiore.

Nel 1968 pubblicò il suo primo album solista, «A Monastic Trio», in cui l’arpa campeggia accanto al pianoforte. Un concept dedicato a Ohnedaruth, nome spirituale assunto da John Coltrane. La musica di Alice apparve da subito come un intreccio di linguaggi e simboli, in cui convivevano la tensione modale del jazz coltraniano, i colori impressionisti debussiani, le suggestioni della musica indiana e un continuo richiamo all’antichità egizia, intesa come matrice di un sapere ancestrale sottratto agli afroamericani dalla violenza della schiavitù. In questa visione afrocentrica l’arpa stessa si caricava di significati come uno strumento arcaico e sacrale, capace di connettere presente e passato, terreno e divino. Tra i suoi lavori più emblematici, «Ptah, The El Daoud» (1970) rappresenta un punto di equilibrio fra tensione intellettuale e slancio trascendente. Dedicato alla divinità egizia Ptah, il creatore che genera il mondo con la parola, l’album si articola come un vero e proprio microcosmo sonoro. Vi partecipano Pharoah Sanders e Joe Henderson, scelti da Alice per incarnare due polarità interpretative: «Joe è più intellettuale», scriveva lei, «Pharoah è più astratto, più trascendentale». Lungi dall’alimentare una competizione solistica, Coltrane creava uno spazio di condivisione, una sorta di comunità sonora in cui l’improvvisazione era esercizio spirituale ed il dialogo fra gli strumenti assumeva il valore di meditazione collettiva. La musica non come arena di virtuosismi, ma come officina di purificazione e rivelazione. Il disco, registrato nella dimensione raccolta della casa di Dix Hills, si apre con il contrabbasso di Ron Carter, che imprime un andamento marziale al brano e stabilisce il respiro dell’intero ciclo. In «Turyia & Ramakrishna» il pianoforte di Alice si abbandona ad un blues intessuto di progressioni modali, di una delicatezza che trasfigura la tradizione in liturgia sonora. In «Blue Nile» l’arpa diventa protagonista, evocando un paesaggio crepuscolare in cui le linee di flauto dei due sassofonisti si avvitano come arabeschi impressionisti. Con «Mantra» si chiude il cerchio, mentre la simmetria interna dell’album conferisce al tutto l’aspetto di un rito compiuto, in cui l’inizio e la fine si richiamano come alba e tramonto. Negli anni successivi, Alice Coltrane accentuò sempre più la dimensione mistica della sua arte, assumendo nel 1975 il nome di Turiyasangitananda e fondando un ashram in California, dove la musica si fuse con la pratica spirituale fino a diventare veicolo di iniziazione e preghiera. In questo contesto il linguaggio jazzistico si aprì a strumenti tradizionali indiani, a cori devozionali, e ad una concezione del suono come veicolo di trascendenza. La sua influenza ha oltrepassato i confini del jazz, irradiandosi verso il soul, l’elettronica e l’hip-hop. Non è casuale che il pronipote, il produttore Flying Lotus, abbia campionato l’arpa della prozia in «Drips // Auntie’s Harp», come a testimoniare la vitalità di una ricerca che non appartiene al passato ma continua a risuonare nelle forme sonore più disparate. Anche l’ultima collaborazione di Pharoah Sanders, con Floating Points e la London Symphony Orchestra in «Promises» (2021), reca l’impronta di quella visione, basata su un’idea di musica come viaggio interiore, sospeso tra meditazione e cosmologia.

Negli anni successivi al 1975, la traiettoria di Alice Coltrane si indirizzò con decisione verso un universo in cui i confini fra arte musicale e disciplina spirituale tendevano a dissolversi. Come detto, assunse il nome di Turiyasangitananda, «la beatitudine della musica del Signore», e divenne guida dell’ashram Sai Anantam fondato nella località di Agoura, sulle colline a nord di Los Angeles. In questo contesto, la musica non fu più intesa come mero linguaggio artistico, bensì come pratica devozionale, strumento di elevazione mistica e rito comunitario. Le tarde incisioni, raccolte in gran parte in dischi pubblicati in tiratura limitata e distribuiti quasi esclusivamente all’interno della comunità religiosa, riflettono questa metamorfosi. Opere come «Radha-Krsna Nama Sankirtana» (1977), «Transcendence» (1977), «Infinite Chants» (1990) e «Glorious Chants» (1995) si collocano ai margini del mercato discografico tradizionale, ma rappresentano un corpus prezioso per comprendere la parabola spirituale dell’artista. L’idioma jazzistico viene progressivamente trasfigurato ed assorbito in una liturgia sonora che unisce cori devozionali, armonium, tambura, percussioni rituali e lo stesso pianoforte, ormai utilizzato con finalità meditative più che concertistiche. In questi lavori l’arpa, che era stata strumento di rivelazione nel decennio precedente, cede spesso il passo ad una vocalità corale che richiama le pratiche del bhajan e del kirtan. Le voci, intonate in sanscrito, si fondono in una tessitura estatica che ricorda i canti devozionali dell’India, ma mantengono al tempo stesso un pathos vicino al gospel afroamericano, attraverso un sincretismo che non si esaurisce in una semplice giustapposizione, bensì si realizza in una nuova forma di spiritual jazz intrisa di ritualità liturgica. La dimensione domestica e comunitaria di queste registrazioni contribuisce alla loro intensità. Le esecuzioni non aspirano alla perfezione formale, ma alla sincerità dell’atto devozionale. Da questo punto di vista, l’opera tarda di Alice Coltrane anticipa una concezione della musica come sound healing, come pratica terapeutica, che solo molti decenni più tardi sarebbe stata tematizzata con tale consapevolezza nel mondo occidentale. Negli anni Novanta, in seguito ad un parziale ritorno alla ribalta pubblica, Alice Coltrane cominciò a riproporre questa musica anche al di fuori dell’ashram. La raccolta postuma «The Ecstatic Music Of Alice Coltrane Turiyasangitananda» (2017), pubblicata dall’etichetta Luaka Bop, ha reso nuovamente accessibili quelle incisioni private, permettendo di cogliere la portata visionaria di una produzione che aveva rischiato di rimanere confinata a un piccolo circolo di adepti. In esse si manifesta la maturazione di una concezione radicalmente nuova del fare musica: non più opera destinata all’ascolto critico o estetico, ma sacramento sonoro, ponte tra umano e divino. In questo ultimo segmento della sua vita artistica, Alice Coltrane portò a compimento la parabola iniziata con il dono dell’arpa nel 1968: dalla perdita e dal dolore era emerso un linguaggio che aveva trasceso i codici del jazz per approdare a una dimensione liturgica, comunitaria, universale. La sua voce non apparteneva più soltanto alla tradizione afroamericana, né soltanto al jazz, ma a un orizzonte spirituale capace di coniugare Oriente ed Occidente, misticismo indiano e fervore gospel, tradizione colta e canto popolare. Una musica concepita come preghiera, offerta e rivelazione, che sigilla la figura della signora Coltrane come una delle più singolari ed ardite visionarie del Novecento sonoro.

Il rapporto di Alice Coltrane con il free jazz non può essere inteso come mera adesione a un’estetica di rottura, ma piuttosto come dialogo selettivo e spiritualizzato con un linguaggio che negli anni Sessanta si era imposto come gesto radicale di emancipazione. Quando sostituì McCoy Tyner al pianoforte nel quartetto di John Coltrane, si trovò immersa in un contesto in cui l’improvvisazione non era più soltanto variazione tematica o espansione armonica, ma autentico atto di liberazione; un linguaggio che sfidava i confini metrici, che dissolveva la tonalità in masse sonore e che trasformava l’assolo in un’esperienza quasi sciamanica. Alice assimilò questa lezione senza però adottarne fino in fondo le posture più aggressive e iconoclaste. Mentre il free jazz, soprattutto nella sua declinazione più militante (si pensi a Ornette Coleman, Albert Ayler ed Archie Shepp), faceva della dissonanza e dell’urgenza politica i propri tratti distintivi, la pianista sviluppò un approccio diverso, ossia una scrittura che si avvaleva delle libertà formali e timbriche del free, ma orientandole verso un orizzonte contemplativo. Le lunghe suite modali di «Ptah, The El Daoud» o di «Journey In Satchidananda» mostrano infatti come l’improvvisazione libera possa diventare strumento di meditazione collettiva, più che arena di confronto competitivo tra solisti. Il contatto con Pharoah Sanders fu decisivo in questa direzione. Sanders rappresentava la voce più estatica e trascendentale del free, meno interessata all’urlo politico e più dedita all’evocazione di stati di trance. Alice ne raccolse la lezione, integrandola nel proprio universo armonico, dove la disgregazione formale tipica del free veniva da lei disciplinata in cicli ripetitivi, in bordoni e mantra musicali che aprivano lo spazio ad una forma diversa di trascendenza. Così il free, nel suo linguaggio, non era rottura anarchica, bensì dissoluzione dell’ego strumentale a favore di un’esperienza corale e rituale. Va sottolineato inoltre che la formazione classica e l’attenzione a strutture armoniche di grande raffinatezza impedirono ad Alice di lasciarsi trascinare da un’urgenza meramente espressionista. I cluster, gli arpeggi e le masse sonore che emergono nei suoi dischi non sono mai lacerazioni gratuite, ma assumono piuttosto la funzione di portali sonori, aperture verso un altrove mistico. In tal senso, la sua adesione al free venne filtrata e sublimata da una visione che tende a trasformare la dissonanza in vibrazione cosmica. In definitiva, Alice Coltrane non fu «musicista free» in senso ortodosso, ma utilizzò le libertà del free per costruire un linguaggio personale che aveva come fine non la protesta, né la provocazione, bensì l’ascesi. Il free jazz le fornì il lessico della liberazione; lei lo trasmutò in un rituale sonoro, in cui la dissoluzione delle regole diventava possibilità di avvicinarsi all’assoluto.

Il percorso di Alice Coltrane rispetto ad altre musiciste afroamericane del jazz novecentesco rivela al tempo stesso affinità di sensibilità e divergenze di intenti. La sua vicenda artistica si colloca infatti in un orizzonte segnato dalla presenza di figure femminili che, pur operando in un ambiente fortemente maschile, seppero imprimere alla musica jazz una dimensione ulteriore, spesso connessa al sacro, al mito o a forme alternative di identità. Un primo parallelo inevitabile è quello con Dorothy Ashby, arpista anch’essa di Detroit. Se Ashby aveva introdotto l’arpa nel jazz a partire dagli anni Cinquanta, spingendola verso un linguaggio in cui si fondevano cool jazz, soul e suggestioni afrocentriche, Alice Coltrane ne accentuò invece il valore trascendente, trasformandola in veicolo di meditazione cosmologica. Dove Ashby si muoveva ancora dentro la cornice dell’industria discografica e del mercato radiofonico, Alice scelse di piegare lo strumento a un uso quasi liturgico, ribaltando la sua percezione come curiosità orchestrale in quella di medium spirituale. Un’altra figura con cui Coltrane può essere accostata è Abbey Lincoln, la quale, pur cantante e non strumentista, incarnò negli anni Sessanta una forma di espressione in cui la voce si caricava di un’urgenza politica e rituale, spesso in dialogo con Max Roach e con le istanze del movimento dei diritti civili. Se Lincoln dava corpo a un canto che era protesta e rivendicazione, Alice Coltrane, pur non estranea al contesto afrocentrico, canalizzava l’energia della musica in senso mistico piuttosto che politico. Entrambe, tuttavia, riconducono il jazz ad una funzione comunitaria e sacrale, rompendo con l’idea di intrattenimento per salotti o club. Accanto a loro, il confronto con Sun Ra Arkestra, pur non femminile, consente di comprendere il terreno comune di una cosmologia sonora afrocentrica. Se Sun Ra elaborava una mitologia siderale che ibridava fantascienza, Egitto arcaico e rivendicazione nera, Alice Coltrane ne propose una declinazione più intimista e mistica, meno teatrale e più intrisa di spiritualità interiore. In questo senso, ella può essere considerata la controparte contemplativa di un immaginario che, con altre modalità, fu condiviso anche da musiciste come Amina Claudine Myers, organista e pianista legata all’AACM, capace di unire gospel, sperimentazione e ritualità collettiva. Da non dimenticare, poi, Nina Simone, che in un orizzonte diverso seppe innestare la formazione classica e l’impegno civile in un linguaggio che travalicava il jazz, trasformando ogni esibizione in un atto politico e spirituale insieme. Pur con finalità distinte, entrambe incarnano la figura della musicista che non riduce l’arte a mestiere, ma la carica di un compito etico ed esistenziale. Le differenze sono tuttavia rilevanti: molte delle figure femminili afroamericane del jazz novecentesco agirono prevalentemente sul piano della rappresentazione identitaria e della denuncia sociale, mentre Alice fece della musica un percorso ascetico, distante dalle contingenze politiche. Non l’urlo di protesta, bensì la contemplazione estatica; non la rivendicazione immediata, ma l’ascesi cosmica. In questo senso la sua unicità consiste nell’aver portato il jazz oltre sé stesso, in una dimensione che non appartiene più solo alla storia afroamericana o statunitense, ma si inserisce in una tradizione spirituale universale. Nel contesto europeo, si possono evocare le pianiste legate all’ambito dell’improvvisazione libera, come Irène Schweizer in Svizzera o Joëlle Léandre in Francia (quest’ultima contrabbassista e vocalist). Pur non condividendo la dimensione mistico-devozionale della vedova di Coltrane, esse hanno sviluppato un rapporto con il suono che trascende la mera esecuzione, facendo dell’improvvisazione un atto di liberazione corporea e spirituale. Schweizer, in particolare, ha talvolta evocato un lirismo che, seppur radicato nella tradizione free europea, si avvicina a quella concezione di musica come energia vitale che caratterizza l’universo di Alice. Nel panorama italiano, un paragone suggestivo può essere stabilito con Patrizia Scascitelli, pianista formatasi a Roma e poi trasferitasi a New York negli anni Settanta, la cui opera, pur meno conosciuta, rivela un senso lirico e una tensione verso un jazz intimo, non competitivo, che dialoga con la tradizione classica. In tempi più recenti, alcune figure come Rita Marcotulli hanno mostrato un’attenzione simile alla dimensione atmosferica e contemplativa del suono: nelle sue composizioni affiora spesso una qualità meditativa che, pur non avendo la carica religiosa di Alice Coltrane, ne ricorda la ricerca di una dimensione interiore. Un’analogia più sottile si potrebbe trovare nella cantante e compositrice Maria Pia De Vito, che, con le sue incursioni nel repertorio napoletano antico e la sua attenzione al canto come ritualità, manifesta una tensione affine a quella sincretica e interculturale che Alice sviluppò tra gospel, jazz e spiritualità indiana. De Vito, pur non orientandosi verso l’India o l’Egitto, ha infatti declinato il jazz come medium di intersezione tra culture e come ponte fra linguaggi diversi, in maniera non dissimile dalla Coltrane. In ambito nordico, un’altra analogia può essere rintracciata nel lavoro della pianista norvegese Karin Krog (più nota come cantante, ma legata a molte esperienze di improvvisazione e musica elettronica) e soprattutto nelle atmosfere sospese di molte produzioni ECM che hanno visto protagoniste donne in un contesto estetico che, pur non derivando direttamente da Alice Coltrane, ne ha condiviso la fascinazione per il suono come spazio meditativo e contemplativo.

Cinque dischi «laterali», analizzati con particolare attenzione alle dinamiche armoniche. Tutti insieme tracciano una parabola che non si riduce al cliché della «vedova mistica di Coltrane», ma la rivela come architetta di uno spazio armonico radicalmente altro rispetto alle convenzioni del jazz maschile e occidentale. Se si osservano da vicino lavori come «Lord of Lords» (1972), «Eternity» (1976), «Transcendence» (1977), «Radha-Krsna Nama Sankirtana» (1977) e il live «Transfiguration» (1978), appare chiaro che Alice Coltrane ha fatto dell’armonia non un semplice meccanismo di sostegno melodico, bensì un territorio di ridefinizione spirituale. In «Lord Of Lords», ultimo episodio orchestrale della sua stagione Impulse!, l’armonia si dilata in masse sonore plananti, ossia cluster orchestrali che si muovono per paralleli, quinte e quarte sovrapposte che dissolvono il concetto di cadenza. Si potrebbe parlare di un’armonia senza teleologia, che costruisce spazio e non tensione, anticipando quella scrittura «cosmica» che sarà la cifra della sua maturità. Pochi anni dopo, in «Eternity», la sospensione orchestrale lascia il posto a un impianto più contemplativo, affidato all’organo ed a progressioni modali statiche. Qui l’armonia diventa atmosfera, più vicina a Debussy o Messiaen che al jazz tradizionale, dove accordi plananti, triadi spezzate e impasti quartali funzionano come onde, più che come strutture cadenzali. È il punto in cui Alice rinuncia definitivamente alla dialettica funzionale per abbracciare un linguaggio aereo, dove la verticalità conta più della direzionalità. La rarefazione giunge al limite in «Transcendence» e in «Radha-Krsna Nama Sankirtana», due lavori che sconfessano quasi del tutto la grammatica occidentale. Nell’uno, l’arpa stende superfici di intervalli aperti, fondati su pedali e bordoni che evocano logiche ragistiche, dove l’armonia si riduce ad un cerchio statico, puro sfondo rituale per canti devozionali. Nell’altro, il principio stesso di progressione armonica appare sospeso, mentre restano i droni, i bordoni organistici e la ripetizione ciclica, in cui la funzione armonica tradizionale è trascesa a favore di un tempo circolare, in linea con la liturgia indiana. «Transfiguration», registrato dal vivo con Roy Haynes e Reggie Workman, costituisce quasi un controcanto a questo itinerario. Alice ritorna al pianoforte acustico ed alle dinamiche del trio jazzistico, ma senza rinnegare il suo cammino spirituale. Le progressioni quartali, eredità tyneriana, sono rese instabili da sovrapposizioni politonali, triadi giustapposte e improvvisi arresti meditativi, in cui l’armonia si apre, si stratifica, si interrompe, mescolando l’energia jazzistica con momenti di sospensione ascetica. È forse il punto più evidente in cui il linguaggio jazz e la dimensione spirituale si tengono in un equilibrio inquieto. In questo lotto di dischi si manifesta dunque un movimento duplice: da un lato la rarefazione progressiva dell’armonia fino al bordo del silenzio («Transcendence», «Radha-Krsna Nama Sankirtana»), dall’altro il ritorno intermittente a un jazz armonicamente opulento ma trasfigurato in senso mistico («Transfiguration»). L’intero percorso mostra come Alice Coltrane non si sia limitata a modulare all’interno dei canoni, ma abbia fatto dell’armonia un campo di sperimentazione teologica, un linguaggio in cui la cadenza si scioglie nel mantra, la progressione si trasforma in contemplazione e la verticalità sonora diventa strumento di trascendenza.

Il rapporto di Alice Coltrane con il terzomondismo e con le culture dell’Africa e del Sud del mondo costituisce una dimensione fondamentale della sua ricerca estetica e spirituale, connessa alla sua visione cosmica del jazz e alla costruzione di un linguaggio armonico e timbrico radicalmente altro. Non si tratta di adesione superficiale a una moda esotica, bensì di un movimento consapevole volto a recuperare memorie culturali e spirituali che l’Occidente aveva storicamente marginalizzato o cancellato. La fascinazione di Alice per l’Africa, in particolare per l’antico Egitto, simbolo di origine e di continuità, il quale offre alla signora Coltrane un terreno su cui connettere la musica afroamericana alle radici di una cultura africana idealizzata e sacralizzata. Questo interesse non è puramente simbolico, ma si fonde con la spiritualità afroamericana, con il gospel e con la liturgia battista della sua infanzia a Detroit, creando un sincretismo che rende la musica un ponte tra mondi, tempi e tradizioni. Negli anni Settanta, l’adesione al terzomondismo si consolida in un orizzonte più ampio, mentre la musica diventa veicolo di solidarietà e riconoscimento delle culture del Sud del mondo. L’uso di strumenti come l’arpa, l’organo elettrico e il timpano assume così valore simbolico: è un richiamo alla centralità del ritmo, del canto e dello spazio sonoro come strumenti di coesione sociale e spirituale nelle culture marginalizzate dall’Occidente. Il legame con il Sud del mondo diventa anche politico e culturale, pur se filtrato attraverso la lente spirituale. L’interesse per l’Africa e per l’India si accompagna ad un’affinità con i movimenti afrocentrici e panafricanisti, che negli anni Sessanta e Settanta cercavano di riscattare la memoria storica cancellata dalla tratta degli schiavi e dal colonialismo. Alice non produce testi di protesta, ma la sua musica testimonia un ritorno alla fonte, una riappropriazione simbolica di un patrimonio spirituale e culturale che appartiene al mondo nero e al Terzo Mondo in senso più ampio. In questo senso, il suo jazz non è mai neutro o esclusivamente estetico, ma diventa rituale, trasmissione, ponte tra il jazz e le culture globali. Il lascito di Alice Coltrane risiede dunque nella capacità di trasformare la pratica musicale in atto di conoscenza ed in via di liberazione. La sua opera, nutrita di tradizioni eterogenee ma sempre coerente nella sua tensione verso l’assoluto, rappresenta una delle più alte sintesi di spiritualità e di arte sonora del Novecento. Se il pianoforte fu per lei l’alba e l’arpa il tramonto, il suo percorso ha mostrato come l’intera giornata del suono possa essere vissuta come un unico, ininterrotto canto di ascesi.