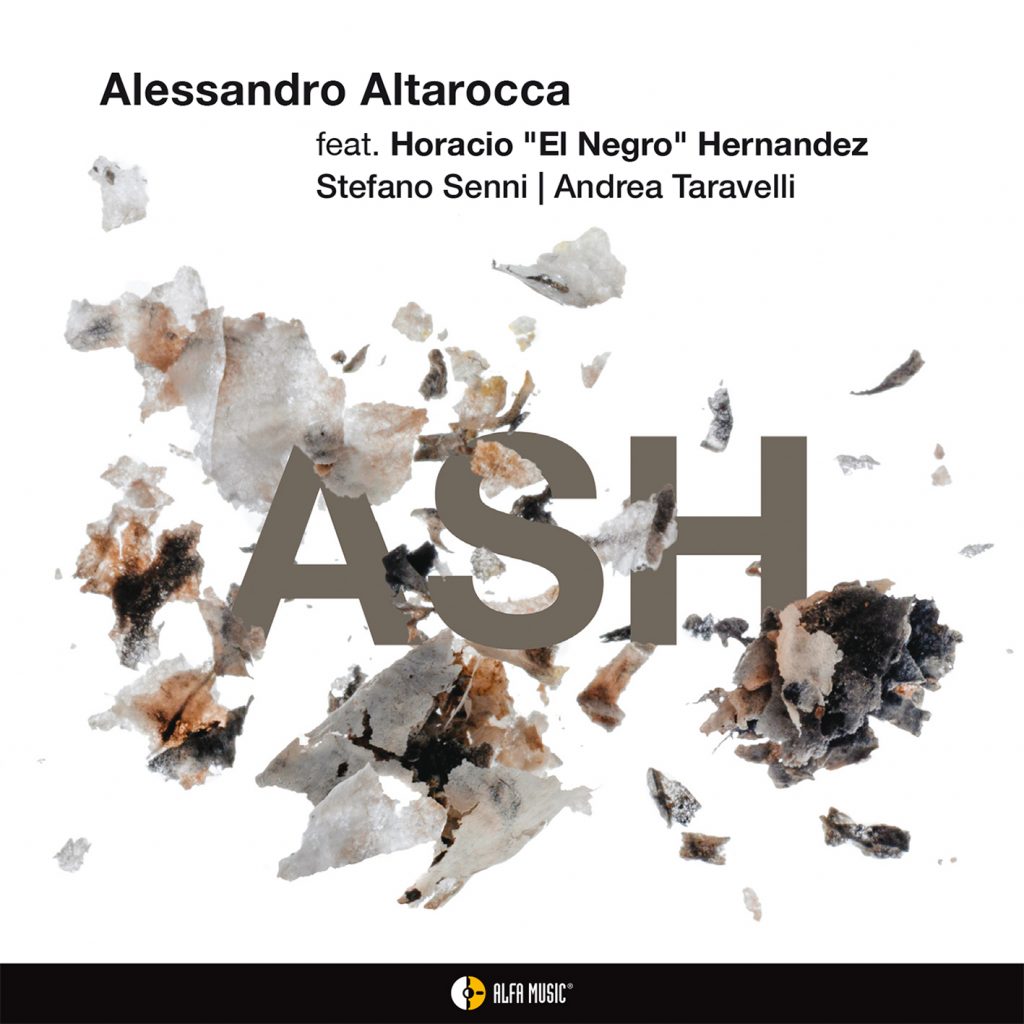

Radici, metamorfosi e dialogo in «Ash» di Alessandro Altarocca (ft. S. Senni, A. Taravelli, Horacio El Negro Hernandez), AlfaMusic, 2025

L’alternanza di momenti incandescenti e rarefatti, di strutture complesse e linee melodiche immediate, produce un discorso musicale che non si esaurisce nell’ascolto, ma continua a riverberare, come le fibre di un legno che conservano memoria del tempo e della luce che le hanno attraversate.

// di Cinico Bertallot //

La recente pubblicazione di «Ash» per l’etichetta AlfaMusic offre l’occasione di soffermarsi su un lavoro che, più che semplice raccolta di composizioni, si presenta quale summa di esperienze, incontri e stratificazioni culturali sedimentate lungo il percorso artistico di Alessandro Altarocca. Pianista di solida formazione classica e, successivamente, calatosi con rigore nell’universo jazzistico, grazie agli insegnamenti di maestri del calibro di Franco D’Andrea, Paolo Birro e John Taylor, Altarocca ha forgiato negli anni una cifra stilistica personale, caratterizzata da un equilibrio raro tra disciplina formale e libertà improvvisativa.

La scelta del titolo non è mero vezzo semantico, ma allegoria pregnante. «Ash» evoca da un lato la cenere, residuo di combustione che porta con sé la memoria del fuoco, dall’altro il frassino, albero dalla duplice natura di robustezza e flessibilità. Tale dicotomia rispecchia la tensione costante del trio verso un linguaggio che sappia essere insieme resistente e permeabile, radicato nella tradizione e disposto a mutare forma dinanzi alle sollecitazioni della contemporaneità. Non meno rilevante la coincidenza delle iniziali dei tre protagonisti – Altarocca, Senni, Hernandez – a suggerire l’idea di un sodalizio in cui le singole individualità concorrono alla generazione di un’entità ulteriore, capace di superare la mera somma delle parti. Il pianismo di Altarocca, ora lucido e scandito, ora incline a un lirismo vellutato, trova sostegno e contrappunto nella doppia anima delle linee di basso. Da un lato l’equilibrata solidità di Stefano Senni al contrabbasso, presenza costante e familiare, dall’altro l’energia più elettrica e pulsante di Andrea Taravelli, che introduce cromature timbriche di diversa natura. A completare il quadro interviene la batteria di Horacio «El Negro» Hernandez, figura mitica della percussione afro-cubana e latin jazz, la cui verve ritmica non si limita a sostenere ma piuttosto imprime direzioni, scava traiettorie ed impone tensioni propulsive che innervano l’intera architettura sonora.

Il repertorio si colloca in una zona di confine feconda, in cui le composizioni originali di Altarocca dialogano con due pietre miliari del jazz moderno, «Bye-Ya» di Thelonious Monk e «Witch Hunt» di Wayne Shorter. La scelta di questi riferimenti non appare casuale: se il primo incarna l’ironia obliqua, le spigolosità ritmiche e l’irregolarità logica del be-bop più visionario; il secondo testimonia l’ardita architettura armonica e la fluidità narrativa di quella stagione post-coltraniana che ha segnato gli anni Sessanta. Nel misurarsi con tali modelli, il trio non cede mai alla tentazione della mera riproposizione, ma li attraversa con postura critica, assorbendone i tratti e reimmettendoli in un contesto stilisticamente plurale. L’elemento che maggiormente colpisce, tuttavia, appare la capacità di mantenere coerenza espressiva pur nella varietà dei riferimenti. La presenza di idiomi differenti – dal funk alla musica brasiliana, dal latin jazz alla tradizione europea – non produce dispersione, bensì un tessuto organico, dove la polifonia delle fonti viene ricondotta a un discorso unitario. Ciò avviene non soltanto grazie alla qualità tecnica degli interpreti, ma soprattutto per quella disposizione al dialogo che traspare in ogni gesto sonoro, quasi a riaffermare che il jazz, nella sua essenza, è arte della conversazione, del confronto incessante tra voci differenti.

L’itinerario sonoro tracciato da «Ash» si apre con «Arguing», composizione che immediatamente rivela l’attitudine dialogica dell’ensemble: il titolo stesso allude a un confronto serrato, ma non sterile, piuttosto a un botta e risposta animato da vivacità intellettuale. Il pianoforte articola cellule ritmiche che sembrano generare contraddittorio, mentre il contrabbasso di Senni funge da mediatore e la batteria di Hernandez imprime una cadenza propulsiva, quasi a sottolineare la dimensione teatrale del contendere. Non si tratta, tuttavia, di un conflitto aspro, poiché la tensione risulta fertile, creatrice, come nei migliori esempi di improvvisazione collettiva in cui l’attrito diventa generatore di senso. Segue «Bye-Ya» di Thelonious Monk, e qui il line-up si misura con una delle pagine più oblique e ironiche del be-bop. La celebre melodia, angolosa e caricata di accenti inusuali, viene trattata con rispetto ma anche con libertà. Altarocca non riproduce il gesto monkiano come reliquia, bensì lo attraversa con leggerezza, smussandone gli spigoli attraverso un fraseggio più rotondo e lasciando che il groove della sezione ritmica innesti una fluidità nuova. La presenza del basso elettrico di Taravelli, in luogo del contrabbasso, conferisce al tutto una freschezza inattesa, quasi a ribaltare la verticalità percussiva tipica di Monk in una dimensione più scorrevole e luminosa. Con «Morning Hip» il clima muta radicalmente. Il titolo evoca l’energia mattutina, e la scrittura conferma tale intuizione. L’attacco è immediato, carico di slancio, quasi un esercizio di vitalità, in cui il basso elettrico imprime un respiro funkified ed Hernandez moltiplica i dettagli ritmici con una precisione che non diventa mai sterile meccanicità. Altarocca sceglie linee pianistiche brevi e incisive, quasi frammenti lanciati nell’aria come gocce di luce, che si aggregano e si dissolvono con naturalezza.

La quarta traccia, «A.S.H.», costituisce una sorta di manifesto estetico dell’album. La scelta di rendere musicale l’acronimo dei tre protagonisti va oltre il gioco linguistico, diventando una dichiarazione d’intenti e di sintesi simbolica della loro unione. Musicalmente il componimento alterna momenti di scrittura salda a zone di improvvisazione più rarefatte, quasi a restituire l’immagine del frassino evocato dal titolo: radici profonde, tronco saldo, ma rami che si diramano verso l’alto e si piegano senza spezzarsi. «Cool Stevie» si colloca in una dimensione di omaggio, suggerendo nel titolo un riferimento affettuoso che si traduce in un’atmosfera di compostezza e misura. Il brano si sviluppa con andamento narrativo più disteso, come se i tre musicisti volessero rallentare la corsa per meditare sul proprio percorso, lasciando emergere un lirismo che non rinuncia alla tensione ritmica ma la modula con discrezione. Il successivo «Lorenaissance» porta già nel nome la suggestione di una rinascita, mentre il costrutto sonoro sembra incarnare questo movimento. L’incipit appare quasi contemplativo, ma progressivamente si apre a un crescendo che mescola introspezione e slancio vitale. Il contrabbasso di Senni assume un ruolo particolarmente pregnante, non soltanto come sostegno armonico ma come voce narrante che dialoga con il pianoforte in una trama intima e intensa. «Pra Deide» introduce invece una linea melodica di stampo più lirico ed immediato, quasi una canzone che potrebbe affiorare dalla tradizione brasiliana o mediterranea, ma filtrata attraverso la sensibilità jazzistica del trio. La scrittura si fa più essenziale, concedendo spazio all’invenzione improvvisativa ed al respiro melodico. La presenza, in chiusura, della ripresa del tema come bonus track, sottolinea l’importanza affettiva di questo materiale, quasi a volerlo ribadire nella sua nudità originaria, come motivo da tenere caro e da affidare alla memoria. «Witch Hunt» di Wayne Shorter introduce un’altra figura cardinale del jazz moderno. L’approccio del trio non indulge a eccessi di reverenza, mentre la melodia, cesellata e misteriosa, viene interpretata con senso narrativo, lasciando che il ritmo di Hernandez la sospinga verso un territorio più incandescente. L’armonia di Shorter, così stratificata ed ambigua, trova nuova vita nelle mani di Altarocca, che ne accentua le tensioni senza mai dissolverle del tutto, mantenendo il brano in una zona liminale fra struttura e libertà. La chiusura con il tema di «Pra Deide», come anticipato, assume la funzione di epilogo meditativo. Dopo l’intensità delle improvvisazioni precedenti, questa ripresa ridotta all’essenziale ha quasi la funzione di un congedo, di una formula finale che riconduce l’ascoltatore a una dimensione raccolta, come se l’intero viaggio si chiudesse riportando al nucleo germinale da cui era partito. Nel loro insieme, queste tracce formano non tanto una collezione eterogenea, quanto piuttosto un percorso coerente, in cui la pluralità dei linguaggi, dal be-bop a Shorter, dal latin jazz al lirismo più cantabile, si salda in un organismo unitario. L’alternanza di momenti incandescenti e rarefatti, di strutture complesse e linee melodiche immediate, produce un discorso musicale che non si esaurisce nell’ascolto, ma continua a riverberare, come le fibre di un legno che conservano memoria del tempo e della luce che le hanno attraversate.«Ash» promulga un lavoro di maturità, non in senso anagrafico ma per la lucidità con cui Altarocca riesce a convogliare la propria esperienza pluridecennale in un atto di creazione condivisa. La musica che ne scaturisce appare al tempo stesso solida e trasparente, rigorosa e permeabile, radicata e in movimento, forte una tensione dialettica che richiama il simbolo del frassino e che restituisce all’ascoltatore non tanto un prodotto finito, quanto piuttosto l’immagine viva di un processo in divenire.