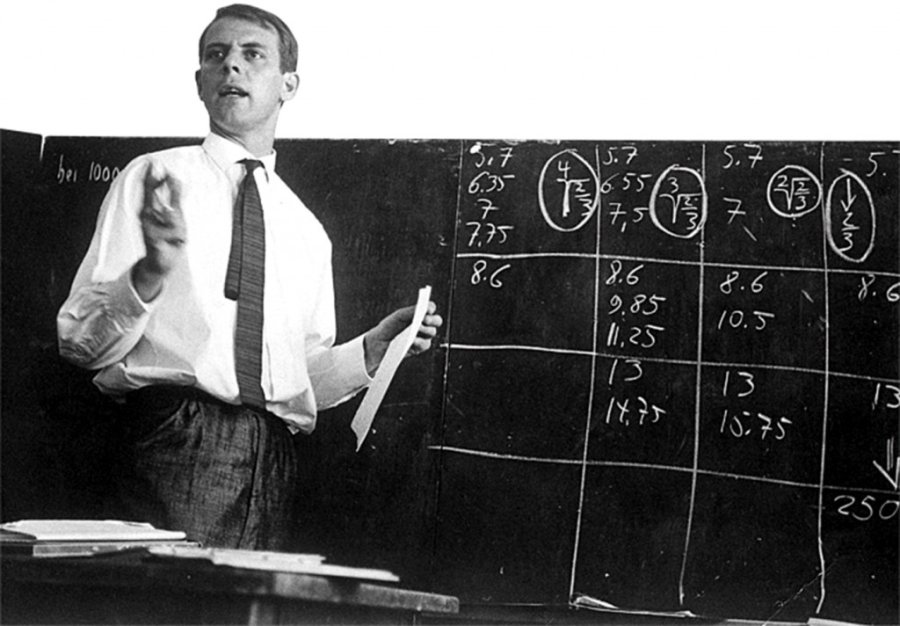

Karlheinz Stockhausen. Un’opera unica di autoperfezionamento

Karlheinz Stockhausen

…ha ragione Stockhausen quando afferma che la musica elettronica dà il meglio di sé quando suona come musica elettronica, cioè quando comprende, per quanto possibile, solo suoni e combinazioni sonore unici e liberi da associazioni…

// di Guido Michelone //

C’è un momento nelle vicende pubbliche di questo grandissimo musicista, forse il più emblematico nella classica contemporanea del secondo Novecento, in cui la sua popolarità si estende dalle élites intellettuali a una massa giovanile alternativa e fa di Karlheinz Stockhausen quasi una rock star. Le ragioni di questo successo risultano molteplici già lungo gli anni Sessanta, quando diversi esponenti della musica via via beat, psichedelica, prog, fusion lo citano quale fonte ispiratrice: si va da Frank Zappa a Miles Davis fino di recente a Björk; e si racconta che nell’estate del 1966, poco prima di entrare in studio per Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band il Beatles Paul McCartney segua in incognito un corso del Maestro: si tratta di una notizia mai smentita né confermata, ma in cui non vi è nulla di strano in un’epoca di massima effervescenza culturale, quando più o meno in contemporanea un altro ‘scarafaggio’, John Lennon, si fa sedurre (anche sentimentalmente) da un’artista del gruppo oltranzista Fluxus, Yōko Ono. Miles ad esempio – e come lui tanti altri jazzisti – afferma che la metamorfosi verso ciò che poi sarà chiamata fusion avviene ascoltando non solo i dischi James Brown, Sly Stone, Jimi Hendrix, ma soprattutto quelli di Stockhausen.

Da parte sua, Stockhausen non entra in contatto con il sound giovanile, a differenza di alcuni colleghi, da Pierre Henry – cofirmatario di un disco della band Spooky Tooth – a Luciano Berio – intrecciante un fitto carteggio con Jerry Garcia (leader e chitarrista dei Grateful Dead) o incoraggiante la moglie Cathy Berberian a interpretare alcune song proprio dei Beatles da lui stesso arrangiate –. Karlheinz si limita ad ascoltare il free jazz di Cecil Taylor, magari per ricordarsi di certi amori musicali giovanili: c’è infatti un filmato, però recente, in cui Stockhausen a un pianoforte verticale improvvisa un velocissimo boogie-woogie; forse non è un caso che la passione per il sound afroamericano prevalga nel figlio Markus (classe 1957, dunque adolescente quando certi rocker ‘tifano’ per il padre), oggi tra i più valenti trombettisti europei. A differenza di molti ‘compagni di strada’ – quelli della scuola di Darmstadt come Bruno Maderna, Pierre Boulez, Henri Pousseur e lo stesso Berio, con i quali resta in rapporti cordiali – Stockhausen proprio alla fine degli anni Sessanta cambia via via look, atteggiamento, interessi, politica, allontanandosi per alcuni versi, in questi quattro ambiti, dagli amici/colleghi dell’elettronica, che mantengono gli abiti borghesi (oppure il jeans proletario), conducono orchestre in repertori ultraclassici, tornano a usare gli strumenti tradizionali occidentali e assumono una vis polemica verso l’establishment, attratti dal Sessantotto contestatario di studenti e operai.

Karlheinz, al contrario, si pettina e si veste come i giovani hippies, tra capelli lunghi e giacche orientaleggianti; rifiuta il passato musicale arrivando al massimo a dirigere se stesso con piccoli ensemble; lavora sui ritrovati tecnologici e al contempo su strumentazioni etniche tribali; assume e accentua una posizione filosofica e spirituale (insita in lui da sempre) con un occhio di riguardo verso l’Oriente, senza quindi manifestare un impegno a sinistra – come del resto accade a una grossa fetta dei movimenti giovanili, soprattutto con un misticismo hippy – e così attirandosi le ire dei musicisti impegnati, ossia ideologicamente prossimi al marxismo-leninismo, come in primis l’inglese Cornelius Cardew (1936-1981) che, da assistente del Maestro nel 1957, ne diventa acerrimo nemico al punto da scrivere nel 1974 il libello Stockhausen al servizio dell’imperialismo, tradotto in Italia, due anni dopo, da un giovanissimo Alessandro Melchiorre. A mezzo secolo di distanza dal feroce attacco sul finire del 2024, dopo l’assurdo oblio post mortem anche nel nostro Paese si torna a parlare di Stockhausen, grazie alle milanesi edizioni ShaKe, con il volume Testi sulla musica elettronica e strumentale (in terza pagina l’ulteriore sottotitolo esplicativo 1952-1962 – Saggi sulla teoria della composizione); e in copertina campeggia, grazie a una grafica bellissima, l’autore, Karlheinz Stockhausen. Sì, proprio lui, il musicista tedesco nato a Kerpen il 22 agosto 1928 e morto a Kürten il 5 dicembre 2007, universalmente riconosciuto da critici, musicologi, colleghi e intellettuali, tranne qualche rarissima eccezione, tra i compositori più all’avanguardia dell’intero Novecento, grazie al pionieristico lavoro sulla musica elettronica, sull’alea nella composizione seriale, sulla musica intuitiva e sulla spazializzazione del linguaggio sonoro.

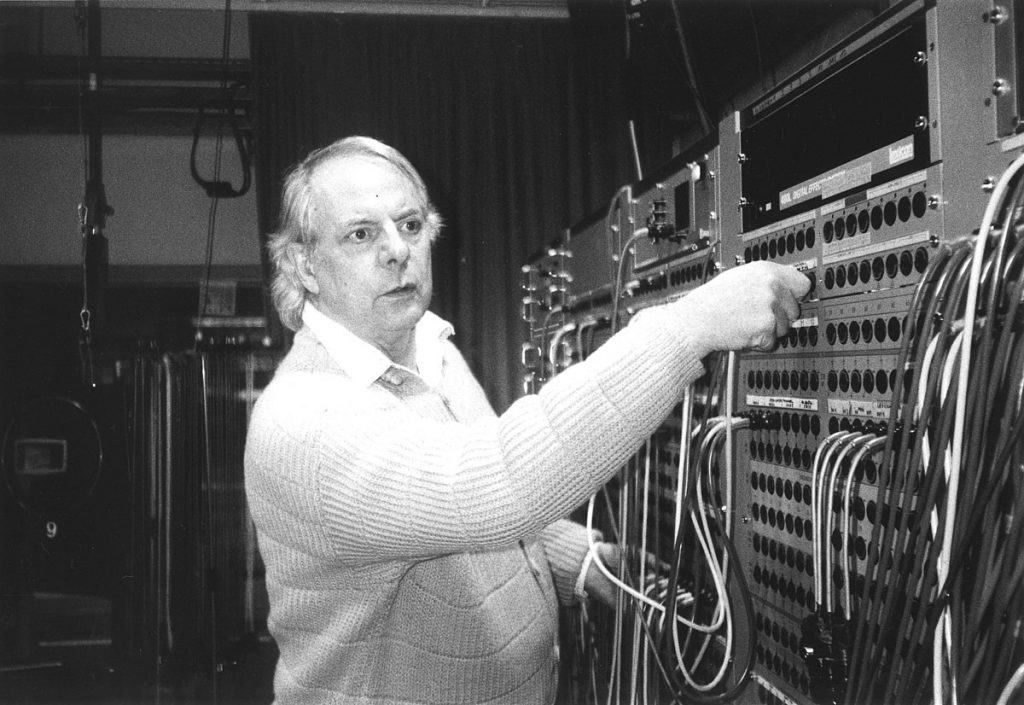

Il testo, curato da Massimiano Viel e tradotto da Irina Scelsi, risulta subito un documento essenziale onde capire la breve e rapida escalation dell’Elektronische Musik e, più estesamente, la ricerca post-weberniana attorno alla cosiddetta Scuola di Darmstadt, con Luciano Berio, Pierre Boulez, Bruno Maderna, Henri Pousseur, Luigi Nono. Si tratta del primo di una serie di otto volumi già pubblicati (postumi) in Germania, che vanno a costituire un’enorme riflessione teorica, critica ed estetica dell’artista, condotta in parallelo a – e anche come sbocco di – un’altrettanto intensa attività creativa (quasi tutta edita su spartiti, dischi, video). Questo primo blocco di scritti corrisponde al periodo in cui si sviluppa appieno proprio il linguaggio sonoro elettronico, via via inteso quale prassi rivoluzionaria per cambiare utopisticamente non solo la storia della musica, ma anche il cammino dell’intera umanità.Nel testo perciò si leggono capitoli riguardanti il lucido pensiero dell’autore via via sui fondamenti della musica elettronica, sulla spazializzazione del suono, sulla scrittura musicale, sulla percezione e sull’analisi di musiche del passato, con precipui riferimenti ad Anton Webern e persino a Claude Debussy, riletti per valorizzare le nuove invenzioni del primo e l’afflato modernista del secondo. Nel libro c’è pure spazio per gli interrogativi, con immediate risposte, che connotano la poetica di un compositore sui generis, in grado di influenzare l’intero panorama artistico e di incuriosire persino gli esponenti e il pubblico del jazz più avanzato (il testo viene tradotto in inglese fin dagli anni Sessanta). E, unitamente alla critica degli autori a lui contemporanei, Stockhausen affronta altresì i temi della composizione strumentale ed elettronica, della notazione, della spazializzazione e di una teoria generale della forma che sono in seguito sviluppati in opere come Kontakte, Gruppen e Momente.

Testi sulla musica elettronica e strumentale diventa subito oggetto di recensioni entusiastiche a partire da Carlo Maria Cella, il quale su «Cult Week» scrive: “Il volume della ShaKe riempie una lacuna bibliografica italiana: nei pur impegnativi saggi di Stockhausen si ritrovano le chiavi per capire a fondo un compositore che, discusso e perfino detestato in vita, ha conquistato dopo la sua morte (2007) lo status di creatore fra i più liberi e ‘universali’ della modernità”. Andrea Bisicchia su «la Libertà» analogamente commenta: “Considero il volume edito da ShaKe una opportunità per ritornare a riflettere su cosa sia un’opera d’arte al di fuori dei canoni tradizionali, di come possano esprimersi i suoni autonomamente, di come, la creatività, appartenga al nostro mondo interiore, di come il destino dell’umanità dipenda dalla sua attività creativa e dalla sua capacità di far coincidere il ‘sentire’ con l’essere”. Forse però l’analisi più riuscita è quella di Oreste Bossini per «il manifesto»: “Cosa rende – a distanza di sei, sette decenni – questi scritti del primo Stockhausen così interessanti? Per esempio il fatto che, a partire da Kreuzspiel, composto nel 1951, la sua produzione musicale sia sempre stata diligentemente affiancata da una riflessione teorica, che ha trovato la sua espressione più compiuta nella rivista «die Reihe» (La serie), da lui curata insieme al fondatore, nel 1955, Herbert Eimert, compositore e musicologo della vecchia avanguardia, che dopo la guerra era stato chiamato a riorganizzare la radio di Colonia, e in questa veste ne aveva convinto i dirigenti a allestire nel 1951 uno Studio di musica elettronica, destinato a diventare la roccaforte delle ricerche di Stockhausen, e il laboratorio di nuovi processi compositivi che nel corso degli anni Cinquanta hanno completamente trasformato il panorama musicale. Chiusa nel 1962, «die Reihe», è stata una sorta di cerniera tra la musica d’avanguardia del primo Novecento e i giovani compositori del dopoguerra, che sembravano essere usciti dal nulla, senza radici o influenze evidenti nella generazione precedente.

Insomma, questo libro finalmente rende giustizia a un grande artista “di volta in volta – per usare le parole di Viel – additato come kitsch, elitario, intellettuale, naïf, inascoltabile, troppo semplice, antiarmonico, neotonale, nazista, esterofilo, pazzo, antiespressivo. Insomma di lui e della sua musica è stato detto di tutto, ma questo è il prezzo da pagare per chi decide di smettere i panni civili per diventare non semplicemente una figura pubblica, ma un simbolo, un bersaglio in piena luce, specie se, come in questo caso, si tratta di una personalità complessa e non facilmente riducibile a un solo semplice stereotipo di massa e che è quindi perfettamente adattabile alle necessità di chiunque voglia costruire una propria identità”. Per concludere, ha ragione Stockhausen quando afferma che “La musica elettronica dà il meglio di sé quando suona come musica elettronica, cioè quando comprende, per quanto possibile, solo suoni e combinazioni sonore unici e liberi da associazioni, che insomma ci facciano pensare di non averli mai uditi prima […] L’umanità, in tutta la sua diversità, sta lavorando a un’opera unica di autoperfezionamento. Ogni invenzione, ogni sforzo della creatività vi contribuisce, purché nasca dall’amore e venga svolto con la cura di una persona che ama”.