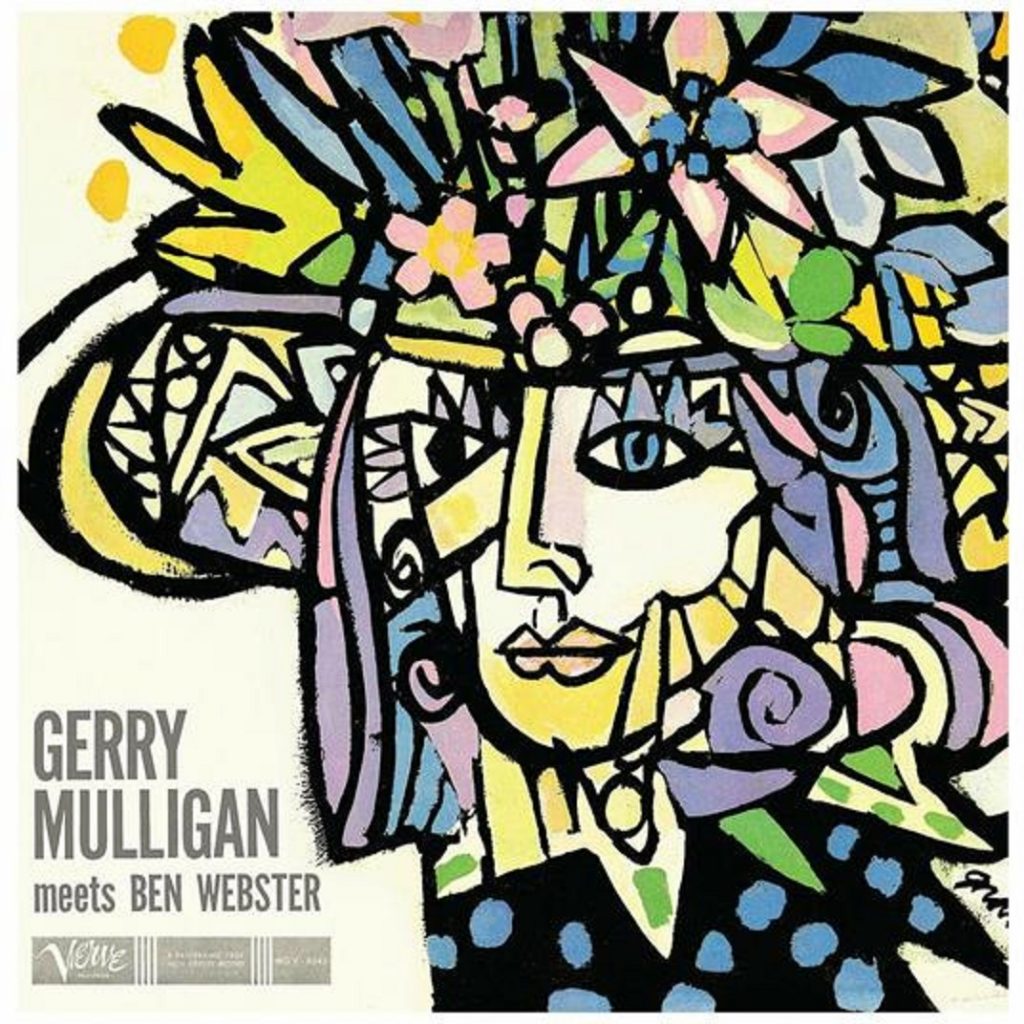

«Gerry Mulligan Meets Ben Webster», un incontro al vertice (Verve, 1959)

L’album è il risultato di una collaborazione epocale tra due eminenti figure del jazz della metà del secolo scorso. Un incontro occasionale, forse casuale, fortuito; probabilmente Gerry Mulligan e Ben Webster non avevano neppure immaginato di poter entrare in contatto e connettersi: entrambi sassofonisti, Mulligan al baritono e Webster al tenore, i due si compensano e si completano a vicenda quasi in maniera mutalistica…

// di Francesco Cataldo Verrina //

Volendo ragionare per paradossi, diciamo che il successo di un musicista, a volte, potrebbe essere direttamente proporzionale al peso dello strumento che si trascina dietro: Gerry Mulligan e Pepper Adams sono stai i sax baritono per antonomasia durante l’età d’oro del jazz «moderno», entrambi padroni di uno strumento ingombrante e dai toni intensi. Adams viene principalmente ricordato per le sue eccellenti escursioni hard-bop con Donald Byrd, mentre Mulligan è stato un innovatore come capostipite dello stile cool, ma erroneamente associato al West Coastda cui prese le distanze, prosperando e suonando con ogni tipo di musicista jazz. In effetti, «Gerry Mulligan Meets Ben Webster» fu solo uno dei tanti album «incontra» che Mulligan diede alle stampe in quel periodo. Il suo modo versatile e sorprendentemente flessibile di suonare il baritono, con buona probabilità, sarebbe diventato più inventivo e meno contenuto se fosse stato associato a personaggi come John Coltrane, Stan Getz o Sonny Rollins, ma in questo caso, con Ben Webster trovò una dimensione a metà strada tra passato e presente che, abilmente, gli consentì di proiettare verso il futuro la scelta di un repertorio che apparentemente guardava ai fasti di un tempo. Nel 1959, quando Gerry Mulligan incontrò Ben Webster, questi era una leggenda, appartenente alla «sacra trimurti» dei vecchi tenori swing-swing, che comprendeva Coleman Hawkins e Lester Young. Dal canto suo Mulligan non sembrava mai deludere le aspettative, a prescindere dalle collaborazioni e dall’impostazione sonora del progetto.

Il disco, infatti, non delude, possedendo tutti i tratti distintivi che ti aspetteresti da un incontro tra due fenomenali talenti. Assoli inventivi e melodie memorabili, tutte guidate da una sezione ritmica estremamente capace. Il brano più famoso dell’album è «Chelsea Bridge» di Billy Strayhorn e tutto ciò comprensibilmente nel 1959, quando il bop e il modal jazz erano gli stili in voga, «Chelsea Bridge» costituiva un ritorno alle ballate jazz ricche di atmosfera e fortemente emozionanti, tipiche del decennio precedente. Webster aveva già suonato come solista in questo brano durante il periodo trascorso alla corte di Duke Ellington, e i suoi due assoli nella nuova versione dell’album sono un tributo alla memoria e una dimostrazione della capacità di quello che era stato un vero talento del sax tenore, ma anche di quanto fosse ancora influente sui giovano dell’epoca ed attuale quel modo di suonare. Mulligan rispetta il suo turno e si staglia agilmente tra i due assoli di Webster, confermando, qualora ce ne fosse stato bisogno, quanto fosse leggero e arioso il sax baritono tra le sue mani. A seguire «The Cat walk», una composizione di Mulligan, dove il call-and-resposnse tra i due sassofoni sembra richiamare il passo molle e felpato di un gatto pigro e sornione, anche l’incedere giocoso della sezione ritmica sembra arridere al gioco di prestigio dei due co-leaders. «Sunday» è un altro standard che riecheggia, per via del suo incedere swingante, le big band, ma calato in una più moderna atmosfera bop, soprattutto il cambio di passo tra il baritono ed il tenore, sembra voglia sottolineare una duplice personalità.

La seconda facciata si apre con «Who’s Got The Rhythm», scritta sempre dal prolifico Gerry, probabilmente il pezzo più bello dell’album con sezione ritmica in stato di grazia, gli inserti dei sassofoni sono contenuti e distanziati, con una tecnica tipica del cool jazz, quando coesistevano due strumenti a fiato. C’è spazio per tutti i musicisti e l’alternanza regala ampio respiro al pezzo che dura più di sette minuti. «Tell Me When», sempre di Gerry Mulligan, è una ballata, molto cool, lenta ed ariosa, dove Webster fa un capolavoro: il suo sassofono suona come una tromba in sordina, con pennellate di miele mille millefiori spalmate con dolcezza ed un tocco di malinconia. L’album si chiude con «Go Home» scritto a quattro mani dai due protagonisti, e qui Mulligan lascia l’onore e l’onere delle armi al vecchio leone, concedendogli di sbizzarrirsi in un graffiante blues, più vicino alle sue corde e che omaggia il passato, ma la metodologia impiegata dal line-up lo fa sembrare un pezzo attualissimo e proiettato nel futuro: la tecnica è quella tipica del jazz modale. La sezione ritmica si distende ed offre un tappeto ideale all’alternanza dei due sassofonisti, senza fughe impossibili, ma solo per controllati salti armonici. L’intermezzo pianistico acquieta gli animi, mentre i due sassofoni rientrano lentamente per il rush finale. «Gerry Mulligan Meets Ben Webster» prende spunto dalle big band di Ellington e Count Basie come ispirazione, ma allo stesso tempo riesce ad essere completamente moderno e non del tutto fuori luogo nel ribollente e mutante mondo jazz del 1959. Mulligan, il suo sodale e i gregari sono all’altezza delle lusinghiere lodi di Dave Brubeck: «Ascoltando Gerry Mulligan, ti senti come se stessi ascoltando il passato, il presente e il futuro del jazz, tutto in un pezzo, l’esecuzione viene servita con tale rigore e rispetto della continuità che non capisci mai il cambiamento di stile o la dimensione spazio temporale».

L’album è il risultato di una collaborazione epocale tra due eminenti figure del jazz della metà del secolo scorso. Un incontro occasionale, forse casuale, fortuito; probabilmente Gerry Mulligan e Ben Webster non avevano neppure immaginato di poter entrare in contatto e connettersi: entrambi sassofonisti, Mulligan al baritono e Webster al tenore, i due si compensano e si completano a vicenda quasi in maniera mutalistica. Un plauso va anche agli altri protagonisti di queste sessioni: Jimmy Rowles al piano, Leroy Vinnegar al contrabbasso e Mel Lewis alla batteria. Mulligan, da vero fan dell’opera di Webster, era sempre aperto a collaborare con gli artisti che ammirava; i due condividevano anche la stessa passione per Duke Ellington, che li avvicinava ancora di più. Tradizionalmente un quintetto avrebbe potuto risultare come un luogo angusto, soprattutto per giustificare la presenza di due sassofonisti, ma funzionò alla perfezione, consentendo a ciascuno strumento di avere il giusto spazio e agli ascoltatori di fruirne con estrema naturalezza. Ascoltando attentamente si ha la sensazione che Mulligan e Webster stiano parlando attraverso i loro strumenti, proprio con la modalità di una conversazione che fluisce e rifluisce. Le loro ance a volte «dialogano», altre si ascoltano a vicenda. «Gerry Mulligan Meets Ben Webster» è un album in cui è facile penetrare appieno, a prescindere dal proprio gusto e dal livello di conoscenza del jazz. Innegabilmente, si caratterizza come un unicum e, per quanto mi riguarda, come uno dei cento dischi più significativi della storia del jazz.