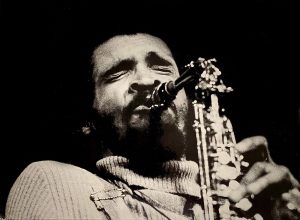

Kamasi Washngton con «Fearless Movement», il collettore principale della BAM irrita, irretisce, sconvolge, ammalia, ma soprattutto sorprende

L’identità autorale, la musicalità e il virtuosismo strumentale di Kamasi restano indubbiamente intonsi per tutta la durata dell’album, ma la voglia di avvicinarsi ai giovani dopo vent’anni di attività e alla movida cittadina da parte di un ultra-quarantenne, per quanto encomiabile in termini di sperimentazione, lo porta a commettere degli errori d’ingenuità. Per essere più up-to-date, o cambiare le carte in tavola, non bastano quattro pennellate di street culture disseminate qua e là, rafforzate da un inutile e odioso scratching…

//di Francesco Cataldo Verrina //

C’era un’attesa quasi spasmodica per l’uscita del nuovo album di Kamasi Washngton, a sei anni di distanza dal precedente, tutto ciò deve aver fatto perdere la lucidità a molti articolisti e recensori dislocati in ogni parte del mondo, complice anche la dichiarazione del corpulento sassofonista che ha spiazzato tutti confondendo le idee sia dei sostenitori che degli addetti ai lavori. Con la contraddittorietà e sofistica abilità di un diplomatico, Kamasi definisce «Fearless Movement», un disco dance, sottolineando però che trattasi di un lavoro «dance non nello stile ma nei fatti, nella voglia di far ballare, di far muovere l’ascoltatore e di esprimere emozioni attraverso il corpo in un’ora e ventisei di musica condivisa con anime affini ed ispirata dalla nascita dei due figli». Un ottimo escamotage pubblicitario per consentire ai media di chiosare sulle fattezze o le brutture di un album ispirato da un nuovo senso di orientamento esistenziale più terreno e meno spirituale, al fine di ampliarne la visibilità del frutto di tale mutamento, ossia dell’oggetto seriale immesso sul mercato: CD, Vinile o liquame. Se stai lontano dalla discografia per oltre sei anni, qualcosa devi pure inventarti. E lui, Kamasi, con il suo aspetto ieratico, a metà strada fra un santone ed un personaggio uscito da un disco di San Ra, sa vendere bene la pelle. Commerciante e «transattore» nato alla borsa dell’interscambio fra stili musicali di matrice afro-americana; scienziato dell’alchemica pozione di BAM in confezione famiglia (Black American Music), surrogata in un vaporoso modulo, diluito tra l’epico-eroico ed il corale declamatorio, talvolta imponente ed ampolloso, come accade in una certa filmografia d’avventura.

Nonostante a parole, il sassofonista abbia voluto spingere il suo nuovo concept su un terreno più consono alla realtà sfilacciata, ossia alla idea di una centrale senza fili che colleghi tutte le sonorità possibili allo stesso hub, non è riuscito a scrollarsi di dosso quell’aura di drammaticità compositiva che lo condanna – non è una deminutio capitis – ad essere un unicum nel panorama mondiale del jazz multitematico e poliedrico, in mondo infantile, frivolo, tatuato, dove tutto rischia di trasformarsi in un giocoso happy-hour o di tramutare il be-bop in un be-app. Kamasi, pensa, o vuol far credere, di essere riuscito a bilanciare la sua sorgiva ed abituale «gravitas», ossia quell’insostenibile pesantezza dell’essere che lo contraddistingue, con un contemporaneo senso del divertimento collettivo da apericena. La musica per la serie «è qui la festa», però, non gli riesce bene, soprattutto in maniera così spontanea come il racconto del tragico e della sofferenza che traspare immediatamente dal canto sofferto del suo sax e dall’ordito strumentale che a volte riporta al caos primordiale dell’ornettiano di «Free Jazz» o alle sovrapposizioni irrazionali di «Bitches Brew». Così, «Fearless Movement», al netto del titolo «Movimento senza paura», non è un disco finalizzato al ballo, per quanto tutta la musica di matrice africano-americana possegga di per sé un elevato gradiente di danzabilità. L’idea di Kamasi Washington progressivamente trasmigrante verso le discoteche, presto alle prese con un DJ Set, deve aver abbacinato le menti a corto raggio dei puristi del jazz eurocentrico, del postribolo ECM e dei languidi vibrafonisti sottotono, i quali avranno pensato: finalmente ci sbarazziamo anche di lui, bollandolo con il marchio d’infamia: via questo «grassone» dal mondo jazz!

In realtà Kamasi è un perfetto anfitrione capace di ospitare nella sua magione ideale tutti i tormenti, le inquietudini, fermenti, i sogni e i patimenti del «popolo del blues». La sua negritudine travalica il senso oramai sbiancato, evirato ed asservito di un certo jazz contemporaneo, dove la parola «jazz» significa quasi niente o nulla. Nel costrutto sonoro di Kamasi c’è l’acidità-psichedelica di Sly Stone, il sudore di James Brown, la scarica del Miles Davis elettrolitico, lo spirito santificato di John Coltrane, la rabbia «afroide» e apolide dei Funkadelic, il pacifismo battagliero e blaterante di Afrika Bambaataa, l’urgenza serializzata dei prodotti Motown ed, a tratti, l’immediatezza portatile della filosofia Blue Note. La pozione di Kamasi è un jazz espanso dove il funk fa hip e l’hop fa bop. La sua musica comunica uno zeitgeist populista, mai popolare nel senso di poppish, fitto di blackness, che concede poco allo style_replace del mainstream. Con i suoi numerosi ensemble, i climax fragorosi e le lunghe maratone, i dischi di Kamasi tracciano un jazz tetraedrico e mai tetragono, di vitale importanza per la perpetuazione della specie homo-jazz-sapiens, soprattutto in America dove la musica sincopata afro-americana, negli ultimi anni, è stata presa d’assalto da torme di mediocri chitarristi bianchi e giovani studenti europei, figli di papà, i quali affollano le più prestigiose scuole di musica statunitensi e le jam-session della Grande Mela. Molti scribacchini a cottimo e certi lettori della Domenica del Corriere del jazz italiano non avvertono l’importanza di opere imponenti come quelle di Kamasi Washngton che hanno in primis un ruolo sociale, per quanto possano esserci da parte dell’artista condizionamenti di mercato, quindi il desiderio di dire che questo sia un concept più leggero, ballabile e meno engagé rispetto ai precedenti. In realtà «Fearless Movement» è solo un disco più corto, parliamo di durata, rispetto alle prime due titaniche opere del sassofonista, ma mantiene perfettamente quell’aura di imponenza, di ambizione compositiva e di anelito spirituale che caratterizzano gran parte della sua produzione, al netto di ogni idiosincrasia o invenzione mediatica, sia pure imbeccata da un dichiarato desiderio di movimento fisico e meno spirituale da parte dell’autore. Se sono ravvisabili, rispetto al passato segni di ridimensionamento e di rilassamento, ritengo che siano dovuti semplicemente alla durata dell’album relativamente contenuta, che si aggira intorno agli 86 minuti. L’album è caratterizzato da un mood corale e bandistico marcatamente collaborativo come avviene nell’energica «Asha The First», in cui compaiono Taj e Ras Austin di Coast Contra, figli del rapper Ras Kass e Thundercat, i quali riescono a creare occasionalmente un sound coinvolgente e groovin’, più terreno e meno spirituale. Per la prima volta, Washington sembra interessato a trasmettere non solo sentimenti profondi come la gioia, la rabbia, la sofferenza, la lotta, il dolore e la trascendenza, ma anche qualcosa di altrettanto «umano» come il «divertimento», rigenerante per la sopravvivenza e non impossibile per i musicisti di colore, i quali hanno inventato tutti generi ballabili legati al loisir, dal jazz alla disco-funk. Paradossalmente, per Kamasi Washngton diventa difficile trasmettere quella voglia di leggerezza che lui sente intimamente ma che ha difficoltà a portare verso l’esterno. In effetti, le costruzioni melodiche, le quali dovrebbero saltellare, flettersi e deliziare il pubblico degli ipotetici danzatori, rimangono appesantite dalla loro stesso fardello di congetture. Le preghiere sommesse e gli incantesimi ultraterreni dell’opener «Lesanu» sembrano più fedeli alle tipiche regole d’ingaggio del solito Washington: la melodia è penetrante e sostenuta dalla roboante configurazione della doppia batteria, mentre il vertiginoso pianoforte di Cameron Graves e l’assolo tematico del band-leader convergono sugli orifizi aurali del fruitore attraverso una narrazione di nove minuti risucchiandolo nel universo creativo dell’ensemble. Paradossalmente, «Lesanu» diventa un mezzo per agevolare l’uscita dell’ascoltatore da un territorio inesplorato in cui regna una sorta di bailamme strumentale.

La prima metà di «Fearless Movement» è segnata dalla presenza di vocalist e ospiti canterini che tentano goffamente di diventare dei veicoli per la baldoria e per una apertura sulle dance-floor. La terza traccia, ad esempio, è una cover di Zapp & Roger che, nella versione originale del 1986, presentava un commento predittivo basato su un’ironia sempliciotta ed un groove irresistibile. In questa nuova veste, «Computer Love» punta sulle melodie malinconiche e avvolgenti con Patrice Quinn, di DJ Battlecat e Brandon Coleman. George Clinton si materializza, quale ospite d’onore, in una jam-funk dal titolo «Get Lit» che getta un ponte tra passato e presente, tra il flow di D Smoke e lo stile Parliament/Funkadelic. Le rime eccessivamente semplicistiche, gettate nell’agone come diluente o artificio senza una congruità letteraria e sociale, rischiano però di inficiare quel sistema musicale sinergico ed olisticamente unificato che il sassofonista è riuscito ad imbastire nei suoi album precedenti. «The Visionary» , nomen omen, è un incontro esoterico e spirituale con Terrace Martin, un costrutto minerario che emerge progressivamente dal sottosuolo emotivo per appollaiarsi su una dimensione quai sospesa. Lavorando come sideman per Kendrick Lamar, Flying Lotus e Run The Jewels, Washington ha sedotto uno zoccolo duro di ascoltatori di differente estrazione, – anche in Italia, lo si percepisce nei suoi concerti – i quali acclamano le talune creazioni chiedendo a gran voce l’elevazione spirituale, una moderna «ascension» coltraniana, attraverso un progressiva redenzione mistica. Più dei suoi suoi album precedenti, «Fearless Movement» appare lievemente diluito e meno costante nell’esecuzione collegiale rispetto ai due faraonici «The Epic» e «Heaven And Earth», mirando a saziare la fame dei suoi sostenitori e incorporando, allo stesso tempo, le influenze dei collaboratori, pur culminando in un viaggio mistico e lirico senza possibili similitudini con altre produzioni attuali. Gli accompagnatori tendono a seguire i solisti piuttosto che a rimanere nelle retrovie, determinando così una spinta costante in avanti, propedeutica ad una sorta di happening collettivo, talvolta eccessivo, che brucia l’imprevedibilità e la sorpresa della sortita individuale. Quello che nel jazz vine comunemente chiamato assolo. Quando l’organo di Brandon Coleman si accanisce sulla tromba di Dontae Winslow in «The Garden Path», il trombettista si muove come per eluderne l’inseguimento, ma Coleman risponde ancora con più intensità, mentre i due batteristi, che operano su kit completi con l’appoggio di diversi percussionisti aggiuntivi, finiscono per sovrapporsi e lasciare poca aria ferma, quindi vanificando quello che potrebbe essere un groove funkified e ballabile. Ad esempio, Thundercat contribuisce con linee di basso indimenticabili, mentre suo fratello Ronald Bruner demolisce la batteria ogni volta che entra in scena. I fratelli Austin risultano tecnicamente abili, ma privi di quella comprensione tematica che potrebbe aiutarli ad integrarsi in modo più convincente parenchima sonoro che li circonda. Le loro apparizioni, come quelle D Smoke, appaiono delle semplici coloriture estetiche. La decisione di incorporare l’hip hop nel disco non è affatto un problema o una dannazione, ma qui avviene spesso in modo disordinato e poco consono alle dinamiche jazzistiche, dove l’interplay o lo scambio possiede una sua logica armonica: con le dovute eccezioni DJs e rappers hanno un relazione con il pentagramma simile a quello delle scimmie con la l’arte rinascimentale. Non tutto è da buttare, però: nel complesso perfino l’energia degli MC da block-party riesce a toccare e raggiungere a tratti la contemplazione profonda.

Al netto dello modalità d’impiego dei singoli, parliamo di eccellenti musicisti provenienti in massima parte dalla stessa cricca di amici che da sempre ravviva ed alimenta i lavori di Washington, attraverso un metodo applicativo definito full-tilt shredding (letteralmente, piena inclinazione a triturare), la cui spavalderia contrasta diacronicamente con l’insorgenza meditativa dei fiati: un fattore che potrebbe diventare eccitante e sconcertante, al contempo. Le dinamiche dell’album migliorano quando Kamasi smette di pensare ad una musica ballabile e festaiola per perseguire la profondità drammaturgica del proprio imprinting espressivo, esecutivo e compositivo, ossia a partire da «Dream State», un esercizio di minimalismo ipnotico, quasi zen, contrassegnato dalla presenza del flautista André 3000, il quale insieme a Washington innesca una reazione chimica fortemente sinergica, tanto che il lungo fraseggio del sax serpeggia argutamente intorno agli arpeggi del flauto, con il sostegno di un groove quasi erotico ed insinuante. «Together» screziata da atmosfere soulful è uno dei momenti più riusciti dell’album. Un componimento di forte impatto dinamico e di elevato gradiente emotivo, calato in un territorio trascendente e verticale dalla pulsazione ritmica, dall’assolo mozzafiato di Washington e dalla sapiente stratificazione vocale, mentre nulla del suo arrangiamento risulta dispersivo o fuori luogo. Gli ultimi cinque brani vedono Kamasi Washington ritagliarsi notevole spazio nell’elegia evocativa di «The Garden Path», foriera della melodia più esuberante dell’album, in cui la compagine si muove compatta e spedita nella medesima direzione. Quando ciascuna individualità ritorna al tema principale dopo un assolo bruciante, si respira un’aria di vero trionfo come un ritorno a casa dopo una difficile prova. Questo è il genere di «affari» in cui Washington riesce meglio, ad esempio nei tredici minuti di «Road To Self (KO)», nell’habitat da colonna sonora implementato in «Interstellar Peace (The Last Stance)» la sincopazione classica di «Lines In The Sand» e nei voli pindarici di «Prologue». Lontano dall’essere perfetto, «Fearless Movement» del musicista losangelino è un’altra degna dichiarazione d’intenti di uno dei più importanti artisti della nostra epoca, espressione di una musica frammentaria e parcellizzata, segno dei tempi, ma perfettamente cementata intorno al nucleo gravitazionale di un’idea. L’identità autorale, la musicalità e il virtuosismo strumentale di Kamasi restano indubbiamente intonsi per tutta la durata dell’album, ma la voglia di avvicinarsi ai giovani dopo vent’anni di attività e alla movida cittadina da parte di ultra-quarantenne, per quanto encomiabile in termini di sperimentazione, lo porta a commettere degli errori d’ingenuità. Per essere più up-to-date, o cambiare le carte in tavola, non bastano quattro pennellate di street culture disseminate qua e là, rafforzate da un inutile e odioso scratching. Parafrasando il nostro Pierangelo Bertoli potremmo dire che non basta «fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirsi come un fesso per fare il deficiente nei concerti». Riascoltatelo bene, magari studiateci un po’: «Fearless Movement» non è un album dance per la serie ti bussano alla porta e all’uscio trovi un George Clooney di turno che dica: no Kamasi, no Party!