Lee Morgan Day: un libro, un concerto romano all’Alexander Platz, un disco e molto altro ancora

«Lee Morgan. La Tromba insanguinata» Il Libro di Francesco Cataldo Verrina, «Tributo a Lee Morgan» di Angelo Olivieri Quintet all’Alexander Platz», «Memorial Album 1957/1965» (Blue Note)

// Di Marcello Marinelli //

Nel 1955 Bo Diddley il leggendario cantante e chitarrista di Mc Comb del Mississippi cantava «I’m A Man». Il brano era ispirato a una canzone di Willie Dixon incisa per la prima volta da Muddy Waters nel 1954 «I’m Your Hoochie Moochie Man». La prima strofa del brano di Willie Dixon recitava:

«La zingara disse a mia madre

Prima che io nascessi:

Hai un figlio che sta per arrivare

Diventerà figlio di una pistola

Avrà delle belle donne

Salta e grida

Allora il mondo vuole sapere

Di cosa si tratta»

In risposta al brano di Bo Diddley, Muddy Waters scrisse «Mannish Boy». Era una sorta di Dissing ante litteram, molto blando dove non c’erano offese dirette, ma una sorta di sfida machista a chi era er più bel fico del bigonzo, un detto romano che tradotto in italiano significa il più bel fico del posto. Un duello tra maschi alfa in musica che ha reso celebri i tre brani in questione molto simili ritmicamente della grande tradizione blues. Che c’entra tutto questo con Lee Morgan? È una divagazione, mi piace divagare. Il nesso è innanzitutto la grande tradizione musicale afroamericana grandi musicisti in ambiti diversi, Bo Diddley in ambito blues e rock and roll, uno dei padri putativi del rock and roll, Muddy Waters uno dei più grandi interpreti del Blues Elettrico e Lee Morgan uno dei musicisti più influenti del periodo Hard Bop in campo jazzistico.

L’ulteriore nesso tra questo triangolo musicale è la cultura machista comune, nei primi due nei testi delle loro canzoni, in Lee Morgan nella pratica quotidiana di sciupafemmine. Terzo e ultimo collegamento arbitrario e inconscio, sta nella profetica strofa del pezzo di Willie Dixon Diventerà figlio di una pistola, e proprio una pistola segna la fine della breve vita del trombettista ucciso dalla compagna di vita, colei che l’aveva salvato più volte dal circolo perverso della dipendenza da eroina e dalle scorribande da super macho che il trombettista praticava. Una sera, era il 17 febbraio del 1972, davanti al locale Slug’s Saloon di Manhattan dove il trombettista si esibiva successe il fattaccio. Helen More la compagna di Lee Morgan si presentò al locale e scoppiò un litigio sempre per la solita questione della cultura machista del trombettista che era indaffarato con altre gentil donzelle e per altre questione annesse e connesse. Al culmine della lite il trombettista spinse e Helen e la fece cadere. Lei, per tutta risposta, estrasse una pistola e sparò un solo colpo al trombettista che morì dissanguato. Uno dei pochi casi in cui una donna uccide un uomo e qui si spiega il titolo il libro di Francesco Cataldo Verrina, «La tromba insanguinata». Della serie: non si può fare a meno di citare alcuni tratti di una biografia, quando questi tratti assumono un aspetto rilevante. Ora se questi accostamenti potranno sembrare a qualcuno fuori luogo, mi assumo il rischio e la responsabilità, mi lascio trasportare dalle suggestioni e accolgo le perplessità, vado dove mi porta l’irrazionale. Ora dall’eventuale ‘fuori luogo’ rientro ‘in luogo’ e mi concentro sull’aspetto musicale del grande trombettista.

Il 18.3.2025 all’Alexander Platz di Roma c’è stato il tributo a Lee Morgan da parte dell’Angelo Olivieri quintet e l’occasione era ghiotta anche perché oltre al concerto ci sarebbe stata anche la presentazione del libro dedicato al trombettista da parte dell’autore Francesco Cataldi Verrina. Approfitto del passaggio a Roma dello scrittore per conoscerlo di persona. Visto che con lui ci conosciamo virtualmente, perché in primo luogo dirige una pagina jazz su Facebook Jazz & Jazz Reloaded, nella quale ho cominciato a trattare di musica, oltre a scrivere anche su La Pagina del Jazz, altro gruppo di riferimento per il jazz su Facebook, praticamente i luoghi più affollati e più qualificati per quanto riguarda il jazz, anche per certi versi concorrenti e rivali, quando la concorrenza aumenta la qualità di entrambi. Francesco poi mi ha invitato tempo dopo a collaborare con il suo Web Magazine Doppio Jazz di cui è direttore insieme a Guido Michelone, altro studioso di jazz. Visto che sono un boomer di vecchia data, il piacere di vederlo dal vivo, di annusarlo e di avere sensazioni corporee tradotte in parole parlate invece che scritte è sempre una soddisfazione supplementare. Mi riconosce subito e non c’è bisogno di presentarmi perché Facebook è prodigo di foto. Con lui conosco anche Roberto Biasco un altro appassionato di musica che scrive nello stesso posto in cui scrivo io. Io non avevo prenotato e avevo in posto defilato, Roberto però aveva prenotato un tavolo, praticamente a un metro dal palco e mi sistemo con lui.

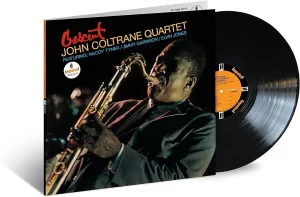

Francesco Cataldo Verrina comincia a parlare a briglia sciolta del suo libro e delle vicende personali e musicali del trombettista. È un piacere ascoltarlo per la conoscenza approfondita e la capacità di eloquio dovuta anche ad anni di esperienza in radio. È un torrente in piena e parla con dovizia di particolari raccontando aneddoti e facendo riferimenti musicali puntuali e precisi sul trombettista. Non può dilungarsi però, perché la serata non è solo la presentazione del libro e allora, dopo aver parlato del suo libro in maniera serrata e analitica, lascia spazio al quintetto. Nel frattempo ho letto il libro «Lee Morgan. La tromba insanguinata» e sono salito sull’ottovolante dell’hard-bop con la figura del trombettista in primo piano e Verrina analizza, credo quasi totalmente, la discografia del Nostro con tutti i riferimenti dei singoli lavori, dei musicisti, dei produttori, del dietro le quinte e dei riferimenti biografici costellati da tutta una serie di vicende, in primis la dipendenza dell’eroina e la relazione turbolenta con la sua ultima compagna che lo ha accompagnato al tragico epilogo. Ovviamente è la musica attraverso i suoi dischi che viene sviscerata e descritta sapientemente con passione e competenza dallo scrittore, che oltre a Lee Morgan, ha scritto tutta un’altra serie di libri sui grandi del jazz, da Miles Davis a Sonny Rollins, Art Pepper, Eric Dolphy, Chick Corea, etc, etc. Se non ho contato male, nel libro vengono analizzati 36 album del trombettista, la maggior parte a suo nome, ma alcuni anche come sideman di lusso su dischi di altri grandi leader, da Art Blackey a Joe Henderson, Da Hank Mobley a Jimmy Smith, da John Coltrane a Jonnhy Griffin. Saliti sulla giostra del periodo d’oro del jazz, su cui tutti concordano, nessuno escluso, è difficile non farsi venire le vertigini, vista l’abbondanza della descrizione. Che dire, concludendo? Caro Francesco, bene bravo 7+, come avrebbe detto Renato Pozzetto che molti anni orsono usava questa espressione divertente.

Ritorno con la memoria al club dove stavo poc’anzi e contemporaneamente sto a casa mia ad ascoltare «Lee Morgan-Memorial album», fantasticando del dono dell’ubiquità atemporale. L’Alexander Platz è il locale storico della capitale che ha preso il posto in quanto a continuità, apre nella metà degli anni ‘80, all’altro locale storico il Music inn che aveva aperto i battenti all’inizio degli anni ’70 per chiuderli nei primi anni del decennio successivo. Per il jazz, il fascino dei piccoli locali è di vecchia data e la storia del jazz fino agli inizi degli anni ’70 si svolge nei piccoli club. Il gusto di vedere da pochi passi i musicisti, di vederli sudare e di vedere la saliva che fuoriesce dalla coulisse di un trombone o dalla valvola di scarico di una tromba, non ha prezzo; vicinanza fisica e mentale. Ovviamente con le star sarebbe un lusso troppo grande, ma il gusto del club non ha eguali, indipendentemente dal business e dalla poca capienza. Vedere il concerto del Angelo Olivieri quintet a un metro di distanza è piacevole. Angelo Olivieri -Tromba, Vincenzo Vicario – Sax Tenore, Alessandro Bravo – Pianoforte, Enrico Mianulli – Contrabbasso e Claudio Gioannini – Batteria. Ovviamente la parte del leone le fanno le composizioni di Lee Morgan suonate alla sua maniera, ma visto che il jazz è l’arte dell’improvvisazione, ogni omaggio è anche un omaggio personale e quindi la personalità di ogni musicista emerge e il carisma del leader emerge al pari degli altri componenti del gruppo. Era la prima volta che ascoltavo il trombettista romano e ne sono rimasto favorevolmente impressionato, il suo lirismo è davvero notevole e il repertorio è all’altezza delle aspettative. Decisamente un bel concerto che rende la serata piacevole ed elettrizzante

Lee Morgan Memorial Album

Mentre scrivo queste note l’album antologico scorre si solchi come l’aratro sulla terra e la puntina Ortofon fa il suo lavoro traducendo in musica il suo scorrere sul vinile. «Speedball» (1965) apre il lato A e il titolo è già tutto un programma. Chissà se il titolo richiama il gioco o la mistura tra cocaina ed eroina, una droga letale che ha fatto tante vittime illustri. Pensando ai trascorsi del Nostro, propendo per la seconda ipotesi, magari invece si riferiva al gioco che era stato ideato da un egiziano nel 1961. Lo scopo dello «Speedball» è colpire la palla in continuazione per mantenerla in aria mentre gira intorno al palo più tutta un’altra serie di varianti sul tema. Rimarrò con il dubbio increscioso, ma il pezzo a firma Morgan va come un treno con Wayne Shorter che affianca il trombettista nel suo incedere improvvisato i fiati sono ricchi di pathos. «Ceora» (1965) Il piano di Herbie Hancock introduce il brano con ritmica latineggiante è sempre a firma del leader. Dopo la bella introduzione di piano Lee Morgan, Jack McLean al sax alto e Hank Mobley al sax tenore cantano il tema di una bellezza lirica che scuote l’epidermide. I soli sono ispirati e non potrebbe essere il contrario vista la caratura dei musicisti del leader, di Hank Mobley e di Herbie Hancock rendono il brano accattivante e seducente. «Sidewinder» (1963) ha dato il nome anche all’omonimo album che rimane il più grande successo commerciale del trombettista. Il ritmo è il cosiddetto stile Bogaloo, un misto di rhythm and blues, soul, mambo e son. Su questi ritmi mischiati il trombettista, Joe Anderson al sax tenore, Barry Harris al piano, Billy Higgins alla batteria e Bob Cranshaw al contrabbasso danno smalto, maestria e divertimento al pezzo. «Hocus-Pocus» (1963) stessa formazione di «Sidewinder» e la formazione sciorina hard-bop di alto livello di marca Blue Note che mette d’accordo tutti gli appassionati, l’epoca d’oro del jazz a cui tutti si avvinghiano quando viene minata da qualcuno l’identità originaria. Un porto e un rifugio sicuro da chi osa contaminare con idee bislacche l’antica origine dei primordi, questo è jazz senza sé e senza ma, non si discute si ama, su altre questioni si può anche discutere ma questo periodo aureo è una reliquia da conservare e da tramandare per le generazioni future.

«You Got To My Head» (1965), stessa formazione di «Speedball» (Il brano di J.E. Coots/H. Gillespie) una ballad dove la vena lirica e creativa del trombettista tracima dalle viscere e fuoriesce dalla campana della tromba. L’assolo è commovente per chi coglie commozione sulle note di un assolo di tromba. Wayne Shorter asseconda il leader e si produce in un assolo. Harold Mabern chiude il giro degli assoli e il pezzo finisce in gloria come era iniziato. «Just One Of Those Things» di Cole Porter (1957) chiude la facciata B del disco. Il pezzo, uno dei miei standard preferiti, viene eseguito a tempo molto sostenuto, il primo assolo è di Pepper Adams al sax baritono. Alla fine dell’assolo entra in scena il trombettista e sfodera tutta la sua maestria e facilità di linguaggio improvvisativo. Bobby Timmons al piano chiude il cerchio degli assoli e dopo un chorus di scambi tra i musicisti di quattro battute, come da consuetudine, finisce il brano e il disco. Io, ebbro dalla morganite scritta, parlata e ascoltata che mi è scoppiata tra le mani, tra le orecchie e la vista mi accomiato con una piccola digressione sulla forza dell’inconscio. Nel mio ultimo viaggio ho conosciuto una ragazza di nome Federica e osservando il suo profilo, in particolare il naso, mi sono chiesto: «A chi assomiglia quel naso?». Dopo un po’ ho realizzato, assomigliava al naso di Lee Morgan, al che glielo comunico dicendole che aveva il naso simile a quello del celebre musicista, allegando una fotografia di profilo del trombettista. Lei di rimando, quasi offesa dall’accostamento, mi fa: «Lo so che ho un brutto naso, me lo vorrei rifare». «Ma quale naso rifatto, stai benissimo con quel naso, come stava bene anche a Lee Morgan che era sempre il più bel fico del bigonzo».