Le cantonate della stampa italiana nel corso degli anni, dal libro di Enrico Cogno

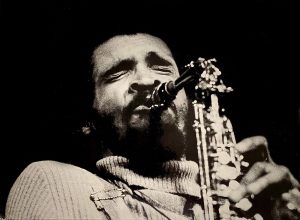

Ornette Coleman

// di Irma Sanders //

«Se John Coltrane suonasse sempre, avesse suonato sempre, come fa nel brano che da il titolo a questo microsolco, My Favorite Things, sarebbe uno dei più grandi solisti contemporanei [..,]. II guaio è che Coltrane ha dietro le spalle molti anni di mediocre mestiere […]. Prendete i dischi da lui incisi con Miles Davis fino al 1957, e anche quelli di poco posteriori […]: il suo discorso e insignificante e francamente noioso, intessuto com’é dei più bolsi luoghi comuni. E ricordatevi dello schiamazzante sassofonista che si presento lo scorso anno, a Milano, col quintetto di Davis […]. Che uomo e mai questo, che non ha detto assolutamente nulla di interessante negli anni in cui di solito un musicista di jazz dice le cose migliori e da tutto se stesso? E come si spiegano i tonfi che di tanto in tanto fa anche ora […]? C’e solo un modo per spiegarci tutto questo: che la recente, improvvisa e stupefacente fioritura artistica di John Coltrane sia stata determinata, in grandissima parte, da uno straordinario sforzo di volontà, e che il suo stile sia quindi il risultato di una scelta arbitraria, fatta con fredda determinazione». («Musica Jazz», n. 176, luglio-agosto 1961).

Nello stesso numero, rispondendo a un lettore: «La verità e che il Nostro non e un artista nel senso pieno del termine: e un musicista ingegnoso che dopo infiniti sforzi (ci son voluti quindici anni) ha inventato uno stile originale, che pero e cosi poco naturale da scivolare spesso nell’assurdo e quindi nel brutto».

L’ATTACCO CONTINUA:

«Davis e Coltrane hanno fatto fiasco, a Milano come nelle altre città europee, anche se non sono mancati coloro che hanno applaudito con entusiasmo, convinti di aver assistito a uno spettacolo straordinario, e più precisamente di essere stati i testimoni oculari di una svolta nella storia del jazz [.,.]. Se qualche dubbio di non aver capita bene mi era rimasto dopo 1’ascolto dei suoi dischi, esso si e dissolto come neve al sole all’audizione diretta. Vi dirà quindi, senza alcun rimorso, che Coltrane e, a mio sommesso parere, una caricatura di Sonny Roliins, su cui non vale la pena (Dio mi perdoni) di spendere parole. Anziché geniale, il suo discorso solistico mi e parso bislacco e sgangherato, e anche volgare […]. Come poi si possa, dopo aver sentito per un’ora Getz, prendere sul serio Coltrane, ha costituito per me 1’enigma della serata» («Musica Jazz», n. 163, maggio 1960).

Ecco, questa è la storia ufficiale di Coltrane in Italia. Ci sarebbe anche L’articolo di Umberto Santucci (Jazz + Microstruttura + John = Coltrane, in «Musica Jazz», n. 198, luglio-agosto 1963), ma riproporne la lettura – scrive Enrico Cogno – non farebbe che aggravare la situazione, visto che si trattava di un dilettantistico tentativo di fusione della cultura scientifica con la cultura estetica, su una base di idealismo velato fino al limite del qualunquismo: «Dal Baumgartner al Croce, fino ai moderni teorici dell’estetica (Pareyson, Eco, ccc.), e riconosciuto all’arte un valore conoscitivo, che si realizza mediante un processo di intuizione-espressione, anziché mediante un processo logico, proprio alle scienze e alla filosofia». L’equivoco sta tutto in quel «ecc.».

Enrico Cogno, oltre che un musicista per “diletto” ed un esperto di Jazz per passione, è soprattutto uno dei massimi sociologi italiani della comunicazione.

In piena esplosione free, «Musica Jazz» ospita sulle sue pagine un corso propedeutico sul jazz (L’ABC del jazz), scritto da Livio Cerri.

Questo Cerri, nel 1969, aveva pubblicato un libro (Jazz In Microsolco, Nistri-Lischi ed.) in cui se ne leggono di tutti i colori. Vale la pena di riportare uno o due esempi: «Confesso che ho deliberatamente atteso molti mesi prima di decidermi a prendere in considerazione un disco (THIS IS OUR MUSIC) dell’artista Ornette Coleman, salutato da molti e troppo benevoli critici nordamericani e da alcuni giovani nostrani come l’idolo del jazz d’oggi. Non mi piace esprimere sinceramente un mio giudizio per poi sentirmi dire che sono un bieco reazionario o peggio, e quindi cerco di evitarlo. Ora che anche i sostenitori di Coleman cominciano a manifestare qualche dubbio e che la ventata di moda sta passando, mi sento già un po’ più tranquillo. Una cosa che avevo molto ammirato nei jazzisti del dopoguerra era quella indiscutibile rifinitura tecnica, che non mi faceva sfigurare quando mettevo sul giradischi le loro incisioni per farle ascoltare a musicisti accademici. Ma credo che non farò mai ascoltare un disco di Coleman a un musicista classico, altrimenti dovrei arrossire dalla vergogna. Infatti, il simpatico Ornette vorrebbe dire cose nuove o crede di dirle, ma manca di ogni preparazione fondamentale per poterlo fare: la sua sonorità al contralto e quanto di più brutto e volgare abbia ascoltato da molti anni».

Scrive ancora Livio Cerri:

«Devo premettere che il sassofonista John Coltrane e stato molto gonfiato da alcuni nordamericani ed europei c che io ho espresso molte riserve su di lui sin dal tempo in cui venne in Europa col quintetto di Miles Davis, suscitando molte reazioni fra i cultori più sprovveduti e che credono ciecamente a ciò che viene stampato negli Stati Uniti. Con questo disco (AFRICA BRASS) abbiamo la quintessenza di Coltrane; penso perciò che esso sarà molto ammirato da coloro che ritengono Coltrane una specie di caposcuola del nuovo jazz. Quanto a me, non posso che confermare i miei precedenti giudizi: non voglio dire che non si tratti di jazz, ma se davvero il jazz odierno dovesse prendere questa piega, potete star sicuri che lo abbandonerei decisamente, malgrado i trent’anni di costante fedeltà di studio. Pertanto dirò semplicemente che si tratta di musica che decisamente non mi piace e di cui assolutamente nulla mi attrae: né i gargarismi di sassofono-cornamusa (sia nel caso del tenore che del soprano) del titolare, né il modesto pianista McCoy Tyner, né gli assoli di batteria…».

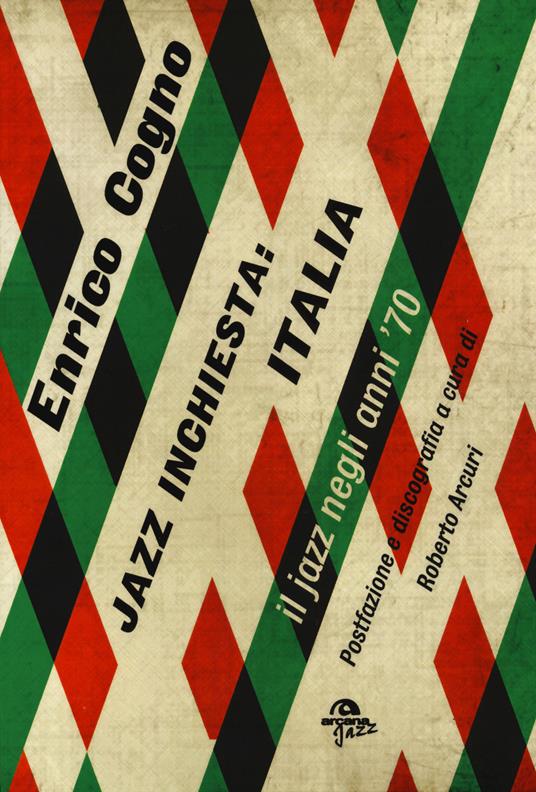

Tratto dal libro di Enrico Cogno, “JAZZ INCHIESTA: Italia, Il Jazz negli anni ’70”.

Enrico Cogno, oltre che un musicista per “diletto” ed un esperto di Jazz per passione, è soprattutto uno dei massimi sociologi italiani della comunicazione.