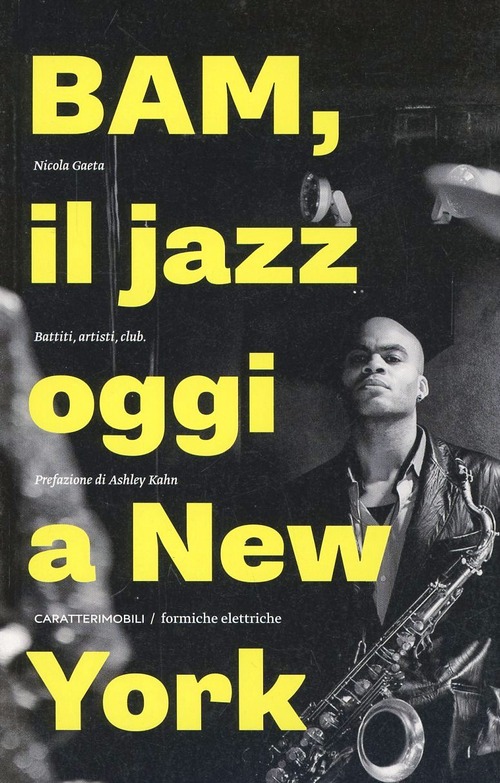

Intervista a Nicola Gaeta: un medico prestato alla musica, tra BAM, outsiders del jazz e l’assenza di dibattito che annienta la critica

//di Valentina Voto//

Nicola Gaeta è un medico e un cronista musicale. Collaboratore di lunga data di Musica Jazz, è anche autore dei volumi Una preghiera tra due bicchieri di gin. Il jazz italiano si racconta (2011) e Bam! Il jazz oggi a New York. Battiti, artisti, club (2013).

D In tre parole chi è Nicola Gaeta?

R Un medico prestato alla musica – questa è la definizione migliore. Non mi piace definirmi un “critico musicale”, lo trovo antipatico e roboante, non adatto a ciò che sono in realtà – anche perché non ho alcun titolo per dirmi tale (sono laureato in Medicina). Preferisco presentarmi come un medico che fa anche il giornalista musicale, anzi, meglio, il cronista musicale.

D Quali sono i tuoi primi ricordi della musica da bambino?

R I primi ricordi della musica riguardano proprio la mia infanzia. Fino ai cinque anni non ho detto una parola e i miei genitori pensavano che fossi muto; poi, tutt’a un tratto, ho iniziato a cantare e tanto mi piaceva che – mi raccontavano – quando andavamo ai matrimoni salivo sulla sedia e cantavo insieme al complessino che solitamente allieta quelle feste. Mio padre raccontava anche che, quando ancora non sapevo leggere, mi metteva sul tavolo una pila di 45 giri, mi diceva per es. “Trovami il disco di Tony Dallara” e io riuscivo a trovarlo. Il mio primo ricordo cosciente però riguarda uno zio, fratello di mia madre, che viveva in Sud Africa e che tornava a casa ogni anno. La prima volta che tornò portò il primo LP dei Beatles e questo mi aprì in qualche modo un mondo: non avevo mai sentito niente di tanto eccitante e si può dire che da qui sia partita la mia avventura nella musica.

D Come sei arrivato al jazz?

R Il primo 45 giri che ricordo di aver acquistato con la mia paghetta a dieci o undici anni è stato Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. Quel pezzo, che mi colpì notevolmente, mi avvicinò al rock – io nasco infatti come appassionato di rock – e attraverso questo genere scoprii tantissimi artisti, ma ricordo che uno dei miei preferiti dell’epoca era Carlos Santana. Questi, insieme a John McLaughlin, aveva inciso un disco, Love Devotion Surrender, in cui c’era un pezzo dal titolo “A Love Supreme” che pensavo avesse composto lui – mi piaceva il suo mantra e mi piaceva moltissimo l’intero album, anche perché era diverso dai soliti dischi rock che ascoltavo. Un giorno capitò che ne parlassi con degli amici più grandi e più colti di me: io mi riferivo ad “A Love Supreme” come a un pezzo di Santana e McLaughlin, ma uno di loro mi disse che quel pezzo lo aveva composto un sassofonista nero di nome John Coltrane. All’inizio pensai che mi avesse detto un’idiozia, poi però mi procurai il disco di Trane e da lì mi si aprì un mondo. Così, attraverso il rock, ho scoperto il jazz, genere che da allora non ho più abbandonato – pur piacendomi anche molto altro – e che da quel momento in poi è stato la mia tazza di thè.

D Quali sono i motivi che ti hanno spinto a occuparti di critica musicale?

R Mi sono laureato in Medicina, ma in realtà volevo fare il musicista, cosa che non sono riuscito a concretizzare per tanti motivi. Per questo, da musicista frustrato, ho pensato di occuparmi di musica in altri modi: prima ho fatto il DJ – erano gli anni Settanta, prima dell’avvento della disco music –, e questo ha rallentato il mio percorso di studi e per poco non me li ha fatti abbandonare; poi, ho pensato di sublimare la mia passione per la musica con un lavoro che richiedeva durante la giornata un minore investimento di tempo e così ho iniziato a scrivere, su riviste specializzate e quotidiani, fanzine e giornaletti dell’epoca, e sono arrivato, col tempo, a fare quello che faccio oggi, quello che tu chiami ‘il critico musicale’.

D Per te ha ancora un senso oggi la parola ‘jazz’? O forse sarebbe più corretto, come fa Nicholas Payton, parlare di ‘Black American Music’ (cui hai dedicato il titolo del tuo libro-reportage del 2013 BAM, il jazz oggi a New York)?

R La domanda è piuttosto imbarazzante e risponderei in questo modo: BAM è un acronimo che sta per ‘Black American Music’, locuzione coniata da alcuni musicisti afroamericani di oggi per prendere le distanze dal termine ‘jazz’, termine che, essendo stato usato in luoghi dove l’afroamericano subiva la doppia ghettizzazione data dal colore della pelle e dallo svolgere attività illecite, nel loro mondo è considerato offensivo (e questo accadeva fin dagli anni Venti: anche il Duca o Miles non amavano chiamare ‘jazz’ la loro musica). Questi musicisti, però, hanno voluto prendere le distanze da questo termine soprattutto perché lo considerano l’ennesimo tentativo da parte dei bianchi di usurpare la loro cultura e di trarvi guadagno, inquinando con elementi altri la loro musica e nascondendo il fatto che i veri originatori di questa fossero afroamericani, come del resto è accaduto anche con il rock ’n’ roll. Il termine ‘Black American Music’, prendendo così le distanze dal mondo dei bianchi, vuole però anche riunire tutti gli elementi della musica nera – di cui il jazz è parte fondamentale, ma non unica, coesistendo con rock ’n’ roll, rhythm ’n’ blues, blues, hip hop etc. – e di farne un unico mondo. Ora, però, tu stai facendo questa domanda a un bianco meridionale del Sud Italia. Questo tentativo dei giovani neri di prendere le distanze dal termine “jazz” suscita in me molta simpatia; mi piace che qualcuno diventi consapevole e orgoglioso di quello che fa e mi piace l’“I’m Black and I’m Proud” di browniana memoria, però non possiamo ignorare che, all’evoluzione di quello che noi continuiamo a chiamare ‘jazz’ per, diciamo, comodità, abbiano partecipato molti bianchi.

D Quindi possiamo dire che ha ancora senso oggi usare questo termine…

Ma certo, ci mancherebbe! È chiaro che ha ancora un senso utilizzare la parola ‘jazz’ (io scrivo su una rivista che si chiama Musica Jazz!), è comunque l’indicazione di un mondo che esiste ancora… Si parla da tanti anni della sua morte, in particolare da quando si è accademizzato, finendo rinchiuso in uno schema di regole che sono trasmesse più o meno bene da professore ad allievo, e così ha perso per certi versi la sua carica ribellistica e la sua spontaneità creativa. Per quello che vedo io però – da attento osservatore non solo del jazz ma di tutta la musica nera – è prematuro oggi parlare di morte del jazz: il genere, da spugna qual è sempre stato, si sta trasformando, e stiamo assistendo a una ridefinizione della sua carica creativa attraverso il suo continuo mischiarsi e interagire con altri mondi musicali, dall’hip hop a un certo tipo di musica elettronica afroamericana, fino alle specificità musicali dei territori in cui viene suonato. Io credo che il jazz, tra le musiche che ascoltiamo oggi, sia l’unico che valga la pena di frequentare proprio perché dal suo mondo possiamo aspettarci continue sorprese.

D Cosa pensi invece di una certa moda, tutta odierna, legata a una certa idea di ‘jazz’?

R Se c’è una cosa che mi dà fastidio del termine ‘jazz’ come viene usato oggi è proprio il fatto che sia diventato estremamente di moda – e intendo col termine ‘moda’ non tanto un consumo di massa, quanto il consumo da parte di certi circoli pseudo-intellettuali – ; mi infastidisce il fatto che qualsiasi bar in cui si prepara lo Spritz col Campari abbia sempre un suo complessino jazz, un suo festivalino jazz o una sua cantantina jazz ad allietare le serate di quattro imbecilli in odore di senilità che, con la frustrazione di sessantenni che non sanno più cosa fare nella vita, ascoltano il jazz per sentirsi fighi. Ecco, tutto questo, questo ‘jazz’, mi è antipatico e rappresenta per me qualcosa da cui prendere le distanze. In più c’è anche da dire questo: nei festival jazz il jazz è scomparso. Se vai a Umbria Jazz senti i Subsonica, oppure Massimo Ranieri con Enrico Rava. Cosa c’entra questo con il jazz? È roba annacquata dal business. Il fatto che ci siano tentativi di prendere distanze da tutto questo mi trova d’accordo, che si chiamino BAM o in qualsiasi altro modo; l’importante è che si dia un taglio a questo insopportabile “infighettamento” del jazz.

D Si può parlare di ‘jazz italiano’? Esiste per te qualcosa di definibile come ‘jazz italiano’ o ‘jazz europeo’?

R L’espressione ‘jazz italiano’ mi è antipaticissima e la trovo povera, se non priva, di significato. Per me il jazz è uno solo e ha delle caratteristiche sue proprie (come lo swing, il groove, etc.): se sei in grado di riprodurre queste caratteristiche puoi considerarti un jazzista, altrimenti no. Esistono degli scandinavi che suonano jazz, degli italiani che suonano jazz, degli afroamericani che suonano jazz (per me i migliori), dei polacchi, russi, serbi che suonano jazz, ma il jazz è uno solo, con delle peculiarità che riescono per la loro flessibilità e versatilità a mischiarsi con tutto ciò che c’è attorno, e per questo, a seconda dei territori in cui questo idioma viene usato, prende il nome di ‘jazz italiano’, di ‘jazz scandinavo’, etc. A me però queste definizioni non piacciono. Aggiungo inoltre che, se il ‘jazz italiano’ – il cui tratto distintivo sarebbe un approccio melodico più marcato rispetto ad altre aree territoriali – sullo scorcio del primo decennio del nuovo millennio era riuscito a essere riconoscibile (grazie al lavoro di alcuni artisti che lo hanno portato sui palchi internazionali), oggi sta attraversando un periodo di stallo creativo e, a parte le solite eccezioni, si sta avvitando su sé stesso senza produrre più nulla di eccitante; quindi per me non ha più nemmeno senso utilizzare per questo tipo di suono l’etichetta ‘jazz italiano’.

D Cosa distingue l’approccio al jazz di americani e afroamericani da quello di noi europei?

R Ti rispondo con un’analogia culinaria. Prendi un piatto delle mie parti, per es. le orecchiette con le cime di rapa: come si cucinano in Puglia non si cucinano in nessun’altra parte del mondo. E lo stesso vale per il cannolo siciliano, il risotto alla milanese o altri piatti tipici. A Bari puoi trovare un ristorante che cucina bene il risotto, ma non lo preparerà mai bene come una trattoria milanese. Questo per dire che mi piacciono molto Michel Godard, Michel Portal, Aldo Romano, Enrico Rava o Fabrizio Bosso, ma, secondo me, il jazz, come viene suonato dagli americani, e, in particolare, dagli afroamericani, non viene suonato da nessuno, perché è negli USA che è nato. Ed è nato con la batteria: ho conosciuto batteristi brasiliani (e la musica brasiliana è nota per essere la più eccitante del mondo dal punto di vista poliritmico) che sono andati a NY per imparare dai newyorkesi come suonare il loro strumento. Ecco anche perché in Italia, pur essendoci degli ottimi solisti, sono proprio le ritmiche il punto debole. L’immersione in un certo tipo di ambiente quando suoni è importantissimo. I ragazzi che suonano jazz in America vengono abituati a suonare in una certa maniera a due anni – non a vent’anni come da noi – in un’età in cui tutto quello che si apprende lo si apprende a mo’ di linguaggio. Mi dispiace dirlo, perché so che molti non saranno d’accordo, ma questa è la mia opinione. Inoltre il jazz è uno di quei generi musicali che può essere insegnato a scuola, ma la sua pratica deve essere implementata dalla frequentazione sul palco. Accade come nel tennis: diventi bravo solo se giochi con quelli più bravi, mentre disimpari se giochi con quelli meno bravi. Negli USA infatti, se vuoi suonare, sei costretto a salire sul palco e a suonare con persone che, se non suoni come vogliono, ti trattano così male da farti scoppiare a piangere una volta tornato a casa; sei costretto a diventare bravo e, se non lo diventi, smetti di suonare jazz. Lì c’è un ambiente così stimolante, anche difficile e competitivo, che sei portato di necessità a fare dei salti di qualità. Poi molto per me dipende anche dalla genìa: penso infatti che i latinoamericani che suonano jazz lo suonano ancora meglio degli afroamericani, ma questo è un altro discorso ancora.

D Molti ormai gridano alla morte della musica impegnata e/o sperimentale… ma esiste ancora la politica e/o l’avanguardia, nel jazz statunitense e in quello europeo?

R Esiste ancora e secondo me quelli che fanno questo tipo di musica sono degli eroi. Se il jazz è considerato una musica elitaria e di nicchia, senza alcuna possibilità di essere venduta in un mercato in cui imperversano la trap napoletana, personaggi come Tony Effe e tutto ciò che di disgustoso ci propina ogni anno il carrozzone sanremese, chi fa avant-garde si muove in una nicchia nella nicchia e per me sono veri e propri eroi. Non amo più molto ascoltare questo genere di musica – anche se sono stato fan di Coleman, Dolphy, Taylor etc. – perché per me non sta dicendo nulla di eccitante, limitandosi a riproporre se stesso secondo schemi e stilemi che sono stati rivoluzionari in altri anni ma che non lo sono più oggi; però l’avant-garde (r)esiste eccome e ha ancora un suo ruolo in questo mondo: mi vengono in mente nomi come quelli di J.D. Allen e Rudy Roystone, di Tyshawn Sorey e Matthew Shipp, oppure gli indiani Harish Raghavan, Rudresh Mahanthappa, Vijay Iyer.

D Perché oggi la critica non è più quella militante o combattiva di una volta? E perché non esistono più le ‘solenni stroncature’?

R Perché il mondo del giornalismo musicale sta scomparendo nella più totale irrilevanza, i giornali musicali non vendono più – soprattutto quelli della carta stampata – e quindi c’è la necessità di cercare (anche se non è, credo, il mio caso) di essere accattivanti e far sì che nessuno si offenda: oggi infatti parlar male di un artista spesso significa inimicarselo e, dal momento che gli artisti non sono più tanto inclini al dialogo e ad accettare le critiche, chi parla di loro, se vuole vendere il suo giornale e se vuole che quegli artisti supportino il suo giornale, deve cercare di compiacerli… Fino a vent’anni fa pubblicare un articolo significava creare un dibattito, un dialogo con l’artista, e la critica era considerata qualcosa di costruttivo, non un gesto di pura antipatia: io ti pungolo per far sì che tu possa confutare le mie critiche e dimostrarmi che ho torto. Oggi tutto questo è scomparso. Inoltre, un tempo, recensire un disco su un giornale con una sua riconoscibilità voleva dire muovere le vendite di quel disco; oggi, invece, la recensione di un disco su un giornale di vaglia non importa a nessuno – eccezion fatta per l’artista, la fidanzata dell’artista e la mamma dell’artista – e l’articolista si beerà del solo fatto di aver avuto un feedback dall’artista stesso.

D Com’è quindi essere un critico oggi?

R La tendenza di tutti i critici oggi, italiani e non, è “Se non mi piace un disco, non ne parlo”. A me, che ho quasi sessantanove anni, sino a molti anni fa piaceva parlar male degli artisti: era stimolante aspettarsi da loro una risposta che rintuzzasse le mie critiche; quando però ho capito che così facendo mi facevo solo un nemico invece che creare un dibattito, ho deciso di parlare esclusivamente dei dischi che mi piacciono ed è ovvio quindi che le mie recensioni siano tutte buone – anche se quando scrivo cerco sempre di inserire un elemento di critica o di polemica. Perciò mi chiedo: un ragazzo di trent’anni che ha la pessima idea di intraprendere un lavoro di questo genere, da chi deve imparare? Da quelli come me che parlano solo bene? E non parliamo dell’assalto a questo mondo da parte di social media, Internet e AI, per cui oggi qualunque imbecille può scrivere il nome di un artista su ChatGPT e ottenere un articolo bell’e pronto da ricopiare con gli stessi errori commessi dal chatbot. Non voglio neanche immaginare cosa accadrà nel prossimo futuro… In più questo è un lavoro scarsamente retribuito – nonostante a me piaccia moltissimo – e si può fare solo se, come me, si ha un altro impiego che permette di pagare le bollette.

D Il jazz deve parlare, attraverso i suoni, di temi sociali, politici, ambientali, filosofici?

Il jazz è sempre stato la colonna sonora del tempo che ha attraversato – assumendo ogni volta le caratteristiche di quel tempo – quindi ha sempre parlato di queste cose e lo fa tutt’ora. Il rock, l’hip hop, per non parlare del pop, sono ormai diventati musiche dell’establishment, plasmate dallo show business; hanno perso completamente la loro carica ribellistica e non hanno più nulla di eccitante, anche se ci sono nomi che dicono ancora qualcosa. Il jazz, invece, nonostante tutto e nonostante il periodo di grande crisi culturale in cui stiamo vivendo, continua a essere la colonna sonora di quelli che esprimono il dissenso, anche nella nostra epoca. Quindi, credo – o almeno spero – che continuerà a esserlo anche in futuro.

D In ambito jazzistico, esiste per te qualche nuovo musicista davvero significativo sulla scena mondiale?

R Assolutamente sì. Gli ultimi giganti del jazz sono morti di recente (solo Rollins è ancora vivo) e con la loro dipartita sembra che qualcosa si stia ormai perdendo, però la musica, e soprattutto il jazz, non si ferma, e ci sono alcuni nomi che per me stanno scrivendo dei capitoli importanti: Ambrose Akinmusire, trombettista di origini nigeriane; Roy Hargrove, altro trombettista che, morto in tempi recenti, aveva la caratura artistica dei grandi del Novecento; Matthew Shipp, pianista di NY che sta raccontando cose interessanti in ambito avant-garde, così come Tyshawn Sorey, percussionista e batterista; Immanuel Wilkins, sassofonista di Philadelphia e punto di riferimento della attuale scena newyorkese, dotato di grande creatività che mette d’accordo la critica internazionale e quella italiana; Keyon Harrold, trombettista che collabora molto con i rapper. Di nomi te ne dovrei fare tanti… Per quelli che sono i miei gusti, la parte più eccitante del jazz che si suona oggi, viene dall’area definita BAM.

D E sulla scena italiana?

R Quanto all’Italia, devo dirti che il mio plauso va altrove rispetto a quello dei miei colleghi. A me piacciono molto gli outsiders italiani: mi piacciono il trombettista Giovanni Amato, il bassista Dario Deidda, Domenico Sanna, pianista fuoriclasse come Pietro Lussu… Non mi piacciono i pianisti più osannati, ma mi piace Enrico Pieranunzi, che considero un caposcuola, e apprezzo Dado Moroni e Antonio Faraò; tra i sassofonisti mi piacciono Gaetano Partipilo e, a Bologna, Carlo Atti e Piero Odorici; tra i trombonisti senza dubbio Gianluca Petrella, mentre tra i chitarristi c’è n’è uno misconosciuto che però ritengo tra i migliori in Italia (e non solo): il barese Alberto Parmegiani. C’è poi un bassista molto bravo che vive a Bruxelles e che per me è da tenere d’occhio, Federico Pecoraro, quindi un vibrafonista fuoriclasse delle mie parti, Vitantonio Gasparro; c’è un flautista di Bari di nome Aldo Di Caterino, altro artista da tenere d’occhio insieme a Giulio Scianatico, giovane contrabbassista barese ma residente a Roma, e a Michele Corcella, direttore d’orchestra di Trani che vive e insegna a Bologna. Infine vorrei citare il batterista romano Cesare Mangiocavallo. In Italia di musicisti bravi ce ne sono tanti, ma, guarda caso, pochi dei nomi che ho fatto hanno davvero successo, diversamente da altri loro colleghi di ben altra risma che sanno vendersi e che hanno capito come manipolare i media per farsi pubblicità.

D Come vivi tu il jazz in Italia, anche in rapporto alle tue esperienze sul territorio?

Io vivo in Puglia, regione che biasimo da molti punti di vista, ma che considero fortunata da questo, perché piena di musicisti bravissimi. Non so a cosa imputare tale fortuna, forse al gran lavoro fatto da docenti di Conservatorio come Roberto Ottaviano o Gianni Lenoci. La mia è una delle regioni più creative d’Italia sul fronte jazzistico, in cui il jazz viene vissuto in maniera piuttosto intensa e da cui sono venuti fuori musicisti che hanno detto qualcosa anche a livello internazionale: penso ai già citati Petrella e Partipilo, ma anche a Luca Alemanno, bassista salentino che è stato scelto per frequentare i corsi del Thelonious Monk Institute e che ha suonato con Herbie Hancock e Wayne Shorter.

D Cosa pensi invece dell’attuale situazione in cui versa la cultura italiana, di cui il jazz ovviamente fa parte da anni?

R Tutto il peggio possibile. E non farmi aggiungere altro.