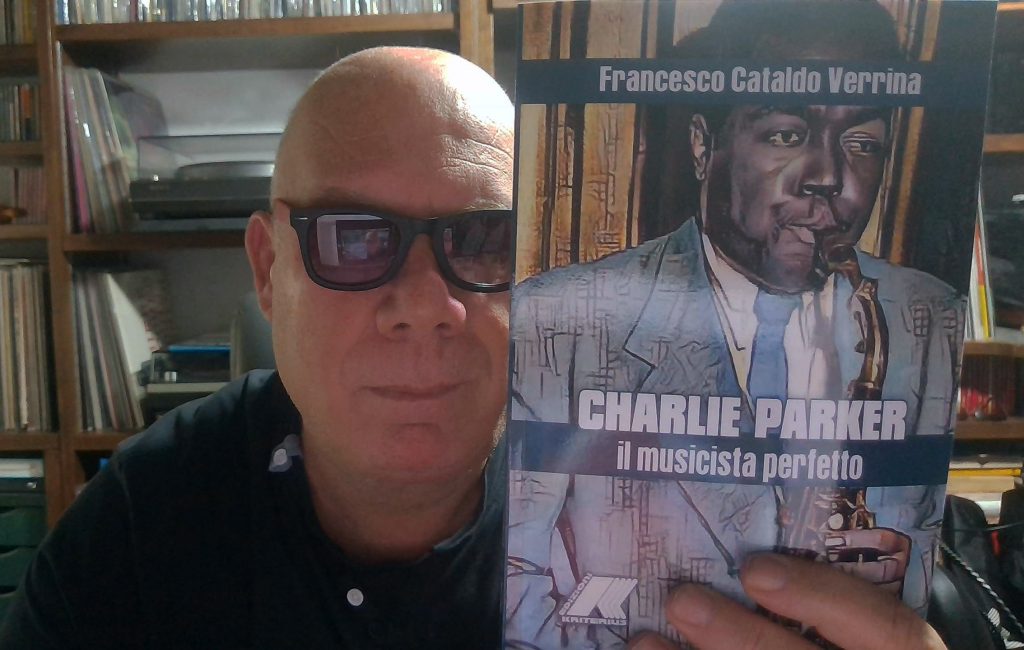

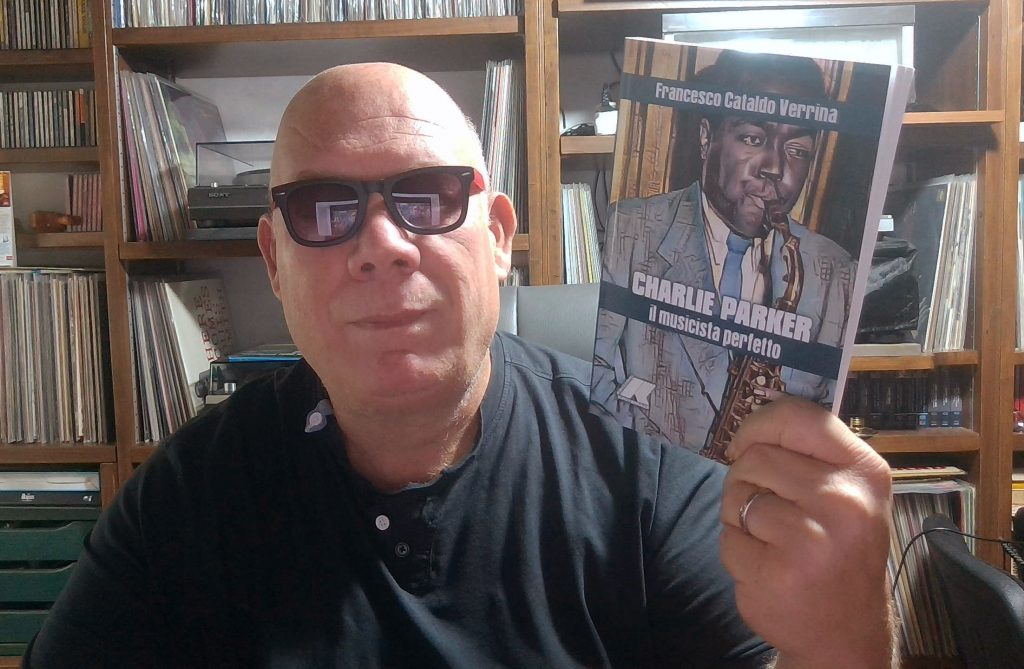

Francesco Cataldo Verrina racconta del suo nuovo libro: «Charlie Parker. Il Musicista Perfetto»

Francesco Cataldo Verrina

É disponibile da qualche giorno sul mercato il nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina, che ho incontrato in redazione e con il quale ho scambiato due chiacchiere, senza formalismi di sorta.

// di Cinico Bertallot //

Charlie Parker non è soltanto una figura cardine nella storia del jazz: egli rappresenta una frattura epistemologica, un punto di non ritorno nella grammatica musicale del Novecento. La sua parabola artistica e umana, segnata da vertiginose ascese e da abissi insondabili, impone una riflessione che travalica il mero dato biografico per approdare a una più ampia interrogazione sul senso stesso dell’arte come forma di resistenza, di devianza e di trascendenza. In questa intervista, l’autore della monografia «Charlie Parker, Il Musicista Perfetto» si confronta con le molteplici dimensioni del mito parkeriano, adottando uno sguardo critico che intreccia analisi musicologica, lettura storica e sensibilità estetica. L’intento non è quello di reiterare l’agiografia del genio tormentato, bensì di restituire la complessità di un artista che ha saputo trasformare il dolore in linguaggio, l’eccesso in stile, la marginalità in centralità. Attraverso un dialogo serrato e privo di compiacimenti, emergono le tensioni che hanno animato la sua esistenza: la lotta contro l’indigenza, la relazione ambigua con le sostanze, l’interazione con altri giganti del jazz, il rapporto con il repertorio e con le etichette discografiche. Ogni risposta si configura come un tassello di un mosaico più ampio, in cui la figura di Parker viene ricostruita non come icona immobile, ma come organismo pulsante, contraddittorio, irriducibile.

D. Iniziamo con una domanda fondamentale. Qual è stata l’ispirazione principale per scrivere «Charlie Parker, Il Musicista Perfetto»?

R. L’impulso che ha condotto alla stesura di «Charlie Parker, Il Musicista Perfetto» non scaturisce da una semplice fascinazione biografica, bensì da un lungo processo di riflessione critica sull’eredità di una figura che ha profondamente riconfigurato la sintassi del jazz novecentesco. Charlie Parker non rappresenta soltanto un virtuoso del sassofono, ma un crocevia problematico e stratificato, la cui presenza impone una rilettura che travalica la consueta narrazione agiografica. L’intento non era quello di reiterare le traiettorie già tracciate, bensì di sondare le pieghe meno esplorate della sua vicenda umana e creativa, adottando un impianto narrativo obliquo, capace di restituire la complessità del suo genio attraverso una prospettiva interrogativa e non assertiva.

D. La tua affermazione riguardo a Parker come un «mistero da risolvere» sembra affascinante. In che modo questa idea si riflette nel tuo metodo di ricerca e scrittura?

R. L’idea di Parker come enigma non è una suggestione retorica, ma costituisce il fulcro metodologico dell’intera indagine. La sua figura viene trattata come un sistema di contraddizioni, la cui decifrazione richiede un approccio quasi investigativo, capace di coniugare l’analisi delle strutture musicali con la ricostruzione del contesto socio-culturale in cui esse sono emerse. Mi sono mosso tra le pieghe di una narrazione che assume le contraddizioni come chiavi interpretative: Parker è al tempo stesso icona e outsider, innovatore e autodistruttivo, profeta e vittima. La sua esistenza, segnata da tensioni irrisolte e da una costante dialettica tra estasi creativa e abisso personale, si rivela come una parabola tragica che ha lasciato un’impronta indelebile non solo sulla musica afroamericana, ma sull’intero immaginario culturale del XX secolo.

D. Hai sottolineato l’assenza di Parker dalle scene italiane. Qual è il significato di questo aspetto nella tua analisi?

R. Parker non ha mai suonato nel nostro paese. La sua totale assenza dalle scene italiane, nonostante le numerose tournée europee, assume una valenza simbolica nella costruzione del suo mito. Non si tratta di una semplice contingenza logistica, bensì di un riflesso delle barriere culturali e delle resistenze sociali che, all’epoca, ostacolavano la ricezione di certe forme espressive. L’Italia non era pronta ad accogliere un artista che incarnava l’avanguardia più radicale del jazz moderno. Tale mancanza, paradossalmente, ha contribuito ad alimentare l’aura di Parker, rendendolo una figura quasi mitologica agli occhi degli appassionati italiani, un’epifania mancata che continua a suscitare interrogativi e fascinazioni.

D. Nel libro menzioni l’uso di sostanze stupefacenti e l’autodistruzione di Parker. Come questi temi influenzarono la sua percezione artistica?

R. La relazione tra genio e autodistruzione è antica quanto la storia dell’arte stessa. Parker incarna questo paradigma in modo drammatico; la sua vita fu segnata da una continua lotta interiore, amplificata da esperienze traumatiche e dall’abuso di sostanze. Se volessimo ricorrere a una formula paradossale, potremmo definirlo un «drogato felice»: un profeta della devianza, tanto che per i pusher del quartiere era diventato una sorta di testimonial involontario. Molti jazzisti dell’epoca tentarono di emularlo in questo precipizio verso l’autodistruzione, che lo condusse alla morte prima del compimento del trentaseiesimo anno. Tuttavia, questa deriva non deve offuscare il suo talento, bensì essere considerata parte integrante della sua sperimentazione sonora. Le sue fragilità – droga, sesso, cibo, alcool – unite alla sua genialità, hanno generato un’arte che è al tempo stesso sublime e tragica.

D. In che modo Parker ha reinventato la sintassi e la morfologia della musica jazz, come affermato da Arrigo Polillo?

R. Parker ha riscritto il linguaggio jazzistico attraverso una nuova concezione dell’improvvisazione e dell’armonia. La sua capacità di articolare frasi melodiche dense, di modulare con disinvoltura tra tonalità e di fondere idiomi stilistici differenti, ha dato vita al bebop, una forma espressiva che ha ridefinito le coordinate del jazz afroamericano. Non a caso, viene indicato come il fondatore del jazz moderno. Parker non ha soltanto trasformato il modo di suonare il sassofono, ma ha influenzato – e continua ad influenzare – generazioni di musicisti, rendendo il suo approccio una sorta di lingua franca per gli artisti del futuro.

D. Hai accennato a possibili comparazioni tra Parker e artisti visivi come Monet e Van Gogh. Quali parallelismi ritiene più pertinenti, considerando le loro condizioni di vita?

R. Le analogie tra Charlie Parker e alcuni protagonisti della pittura moderna, in particolare Vincent van Gogh, si rivelano sorprendentemente pertinenti. Entrambi vissero in condizioni di estrema precarietà, eppure seppero sublimare il disagio esistenziale in forme artistiche dirompenti. Van Gogh, costretto dalla miseria a dipingere ciò che aveva a portata di mano ed autoritratti, non potendo permettersi una modella, ad esempio, e Parker, obbligato a impegnare il proprio strumento per sopravvivere, condividono una medesima tensione creativa: quella di trasformare la sofferenza in linguaggio. In pochi anni, entrambi hanno sovvertito le regole del proprio ambito espressivo, imponendo una grammatica inedita, capace di ridefinire i confini della percezione estetica.

D. Nel tuo libro, si descrive l’infanzia di Parker e il suo percorso evolutivo. Quali sono stati gli elementi determinanti nella sua formazione?

R. L’infanzia di Parker si svolse in un contesto urbano segnato da forti disuguaglianze razziali e sociali. Nato «dalla parte sbagliata della ferrovia» a Kansas City, si trovò immerso in un ambiente ostile, ma musicalmente fertile. L’abbandono del padre e il lavoro notturno della madre generarono una condizione di solitudine e autonomia precoce. Il giovane Parker, insofferente alle regole scolastiche, preferiva frequentare i locali notturni, dove assorbiva con voracità le sonorità dei grandi maestri. Questo apprendistato informale, ma intensissimo, costituì il vero laboratorio della sua formazione musicale.

D. Come è avvenuta la sua affermazione nel mondo del bebop?

R. Dopo un periodo di apprendistato in varie orchestre, Parker intercettò una scintilla creativa che lo condusse a elaborare un linguaggio musicale radicalmente nuovo. Fu sulla Cinquantaduesima Strada di New York, in luoghi come il leggendario Three Deuces, che il suo stile trovò piena espressione. Qui, tra jam session e confronti serrati con altri innovatori, Parker definì un sound inconfondibile, divenendo il punto di riferimento per la nuova generazione di musicisti bopper. La sua affermazione non fu il frutto di una strategia commerciale, ma l’esito di una necessità espressiva che travalicava ogni convenzione.

D. Nel tuo libro, menzioni la poetica di Jack Kerouac ed il suo racconto sulla nascita del bebop. Cosa pensi di questa visione romanzata?

R. La narrazione di Jack Kerouac, che descrive la genesi del bebop come una sorta di epifania sonora, possiede una forza evocativa che trascende la veridicità storica. L’idea che Parker, Gillespie e Monk abbiano percepito un suono «sbagliato» e lo abbiano trasformato in un nuovo codice musicale, è una metafora potente e suggestiva della creazione artistica. Kerouac, come Parker, ha cercato di tradurre l’esperienza vissuta in un linguaggio espressivo autonomo, stabilendo una intensa connessione tra musica e scrittura. La sua idea del bebop, pur romanzata e poetica, coglie l’essenza di un momento di rottura e di rinascita.

D. Per sottolineare la genialità di Parker – come già detto – fai una comparazione con artisti visivi. Ora, vorrei soffermarmi sulla sua interazione con figure come Miles Davis e Charles Mingus. Come descriveresti il rapporto tra questi giganti del jazz?

R. Il rapporto tra Parker, Davis e Mingus si delinea come un intreccio di ammirazione reciproca, tensione creativa e dialettica talvolta aspra. Quando Parker suonava, sembrava che il mondo si disponesse secondo la sua volontà: la sua autorità musicale era tale da suscitare un rispetto quasi sacrale. Davis e Mingus, pur dotati di personalità forti e visioni autonome, riconoscevano in lui un catalizzatore imprescindibile. La sua influenza non si limitava all’ambito tecnico, ma agiva come forza propulsiva, stimolando gli altri a superare i propri limiti. In tal senso, Parker non fu solo un collega, ma un riferimento ontologico per l’intera comunità jazzistica.

D. Oltre alla sua musica, la sua vita quotidiana era nota per essere imprevedibile. Ci sono aspetti meno conosciuti della sua personalità che meritano di essere esplorati?

R. Senza dubbio. Al di là degli eccessi che lo accompagnavano nella dimensione pubblica, Parker custodiva una sfera privata ricca di eccentricità e passioni inattese. Una delle più sorprendenti era il suo amore per i cavalli: frequentava con regolarità i maneggi della Sessantacinquesima Strada, dove instaurava un dialogo silenzioso con gli animali. Possedette persino un Palomino dal mantello dorato, noto in Spagna come «Isabela», che tentò di condurre all’interno di un locale newyorkese, in un gesto che sfiorava il surreale. Questi episodi, apparentemente marginali, rivelano una personalità poliedrica, capace di coniugare il sublime musicale con l’eccentrico quotidiano.

D. La raccolta «The Complete Savoy And Dial Studio Recordings» costituisce un punto di riferimento cruciale. Potresti illustrare l’importanza di certe etichette e di questa raccolta specifica?

R. Il cofanetto «The Complete Savoy And Dial Studio Recordings» rappresenta un documento imprescindibile per comprendere l’evoluzione artistica di Charlie Parker. Le etichette Dial e Savoy, pur diverse per impostazione e ambizioni, hanno avuto il merito di catturare momenti cruciali della sua parabola creativa. La Dial, diretta da Ross Russell, registrò Parker in una fase di fragilità a Los Angeles, mentre la Savoy immortalò la celebre sessione di «Koko» e proseguì con una meticolosa documentazione delle sedute newyorkesi. L’inclusione delle false partenze, spesso ritenute superflue, si è rivelata invece illuminante per produttori come Orrin Keepnews, poiché offre uno sguardo privilegiato sul processo compositivo e sull’instabilità emotiva che lo accompagnava. Questo corpus sonoro non è soltanto una raccolta di brani, ma una mappa dell’anima di Bird.

D. Tu definisci questo cofanetto come «la prima ed ultima parola sul bebop». Potresti elaborare questo concetto?

R. L’espressione «la prima ed ultima parola sul bebop» non è una formula iperbolica, bensì una sintesi critica che intende restituire la portata storica e artistica del cofanetto «The Complete Savoy And Dial Studio Recordings». Le etichette Dial e Savoy, pur animate da una logica produttiva improntata all’economicità, hanno paradossalmente contribuito a forgiare l’estetica improvvisativa di Parker. Per eludere il pagamento di diritti d’autore, incoraggiavano la creazione di brani originali, spesso costruiti su impalcature armoniche preesistenti. Parker, con ingegno e rapidità, elaborava melodie di otto o dodici battute su progressioni già note, trasformando standard come «I Got Rhythm» o «Cherokee» in autentiche reinvenzioni. «Koko», ad esempio, si innesta proprio sugli accordi di «Cherokee», ma ne sovverte la struttura con una tale intensità da renderlo irriconoscibile. In questo corpus discografico, brani come «Billie’s Bounce» e «Donna Lee» testimoniano un Parker al vertice della sua parabola creativa: le escursioni nel registro acuto, la precisione timbrica, la fluidità delle linee melodiche, tutto concorre a delineare un linguaggio che non ha precedenti. Il cofanetto non è soltanto una raccolta di registrazioni, ma un documento sonoro che racchiude l’alfa e l’omega di una rivoluzione musicale. Attorno a lui, si dispiega una costellazione di giganti – Dizzy Gillespie, Bud Powell, Max Roach, Miles Davis – in un assetto che potremmo definire da «guerra sonora», dove ogni assolo diventa una dichiarazione di poetica e di identità.

D. Hai scritto che con la Verve la sua luce parkeriana iniziò ad affievolirsi. Cosa accadde in quel periodo?

R. Il passaggio alla Verve segnò una fase di transizione nella carriera di Parker, non tanto per un decadimento tecnico, quanto per una mutazione dell’orizzonte espressivo. Le registrazioni effettuate sotto questa etichetta si concentrarono su standard consolidati, un repertorio che, pur valido, non offriva lo stesso terreno di sperimentazione radicale che aveva caratterizzato le sessioni con Savoy e Dial. La sua luce, pur non estinguendosi, perse parte di quell’intensità aurorale che aveva reso il bebop una lingua nuova. Le interpretazioni con la Verve sono raffinate, talvolta persino eleganti, ma non raggiungono la medesima urgenza compositiva ed esecutiva e quella tensione verso l’ignoto che aveva animato le sue prime incisioni. In quegli anni, Parker fu attraversato da molteplici turbamenti personali – dipendenze, instabilità affettiva e problemi di salute – che lo allontanarono a più riprese dalle scene e dagli studi di registrazione. Eppure, anche in questa fase crepuscolare, la sua grandezza non venne meno, tanto nessuno, dopo Louis Armstrong, aveva saputo imprimere al jazz una tale forza di rinnovamento, una tale capacità di incarnare il proprio tempo e di anticiparne le metamorfosi.

D. Infine, quale messaggio principale speri che i lettori traggano dalla tua monografia?

R. L’auspicio è che il lettore possa cogliere in Charlie Parker non soltanto il musicista «perfetto», ma l’uomo nella sua interezza: fragile, contraddittorio, ma mai succube delle proprie vicissitudini. La sua esistenza, pur segnata da eccessi e da scelte discutibili, non fu mai priva di consapevolezza. Perfino l’uso di sostanze stupefacenti, lungi dall’essere una deriva inconsapevole, fu vissuto da Parker come una forma di esplorazione percettiva, un tentativo – per quanto rischioso – di ampliare il campo sensoriale della musica. In questo senso, egli divenne, suo malgrado, un modello negativo per molti giovani jazzisti, che interpretarono erroneamente la sua devianza come condizione necessaria alla genialità. Il viaggio artistico di Bird si attesta quale testimonianza di resistenza e di liberazione, ma anche come monito, ossia le sfide personali, se non governate, possono compromettere il processo creativo. La monografia non intende aggiungersi alle celebrazioni retoriche della sua grandezza, bensì stimolare una riflessione critica sul suo linguaggio musicale, sulla capacità di tradurre in suono le complessità della vita La discografia, analizzata nel volume con rigore musicologico ed attenzione strumentale, non intende essere soltanto una rappresentazione estetica della bellezza, ma un’indagine analitica che alterna momenti di lirismo sublime a dissonanze che evocano il tormento, l’ironia e l’urgenza comunicativa. L’eredità di Parker risiede proprio in questa capacità, ossia nell’aver trasformato l’inquietudine ed il dolore in arte, elevando le imperfezioni della vita a forma espressiva, a gesto scenico ed a linguaggio non ancora eguagliato. La sua voce, incisa nel vinile, continua a parlarci con una forza che travalica il tempo, ricordandoci che il jazz non è solo musica, ma anche una lezione di vita, anche quando ci troviamo alle prese con un «cattivo» maestro.

Al termine di questo itinerario critico, ciò che rimane non è soltanto l’immagine di un musicista «perfetto», ma quella di un uomo che ha saputo incarnare, con radicalità e lucidità, le contraddizioni del proprio tempo. Charlie Parker non fu mai vittima passiva delle circostanze, ma perfino nei momenti più oscuri, mantenne il controllo della propria traiettoria, trasformando ogni caduta in un’occasione di reinvenzione sonora. La sua arte, lungi dall’essere un prodotto dell’istinto o della casualità, sancisce il frutto di una tensione costante tra disciplina e abbandono, tra rigore formale e esplorazione emotiva. La monografia, e l’intervista che ne costituisce il corollario, non si propongono come celebrazione, bensì come esercizio di decifrazione. Parker emerge come figura liminale, in grado di abitare simultaneamente il centro e la periferia, la norma e la devianza, la tradizione e l’innovazione. La sua eredità non risiede soltanto nelle registrazioni, ma nella capacità di aver reso il jazz un linguaggio capace di dire l’indicibile, di articolare il dolore, la gioia, la furia e la tenerezza in un codice musicale che ancora oggi interroga, commuove e destabilizza. In definitiva, parlare di Charlie Parker significa confrontarsi con l’idea stessa di modernità: una modernità inquieta, febbrile, irriducibile a formule, ma sempre tesa verso l’altrove. E in questo altrove, Bird continua a volare.