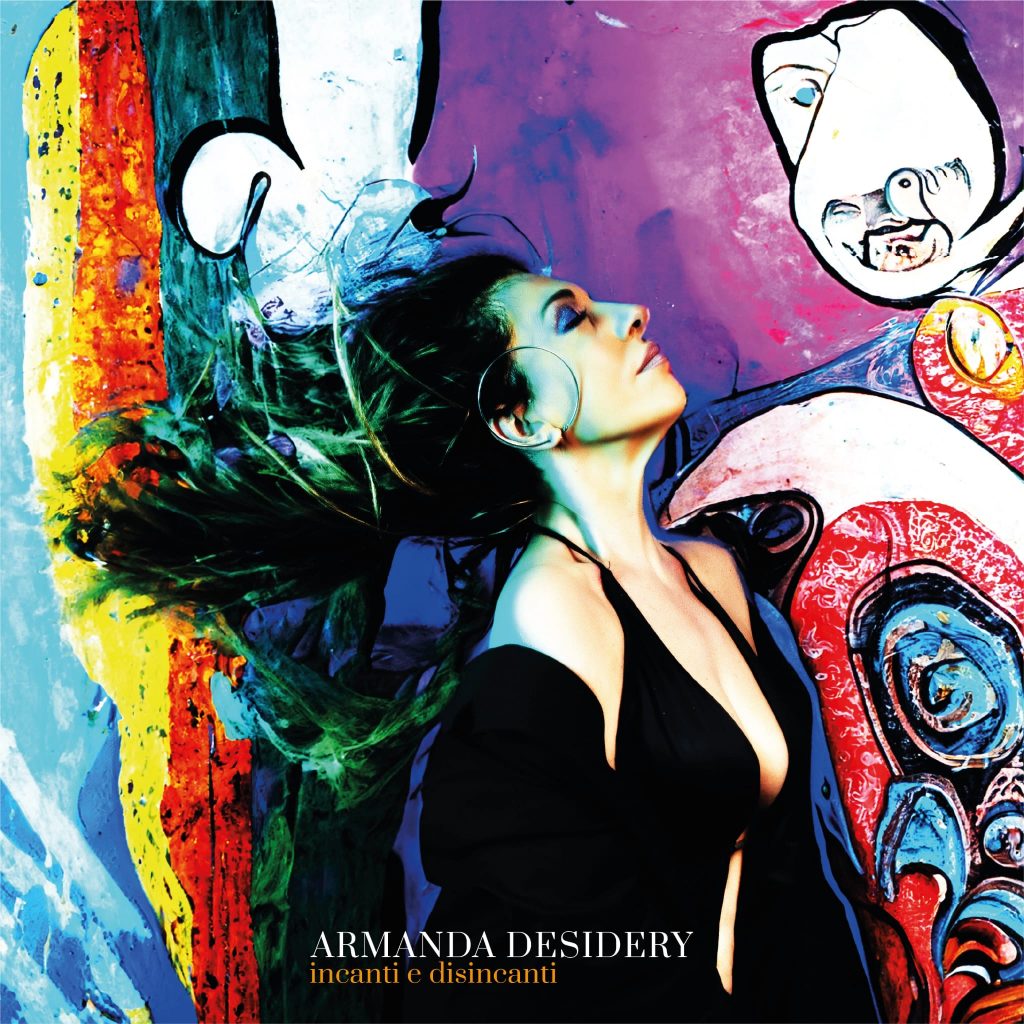

«Incanti e disincanti» di Armanda Desidery, tra equilibrio estetico ed escavazione emozionale (NoWords/SounfFly, 2025)

Il modus agendi dell’ensemble diffida delle formule stantie, evitando di cullarsi su stilemi già masticati o modelli precompilati. Armanda Desidery distilla un lessico sonoro che individua un suo preciso habitat tematico, fatto di una visione lucida della sensibilità poetica e del processo compositivo.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Nel paesaggio culturale di Napoli, dove la stratificazione non si limita a conservare ma genera, Armanda Desidery ha ordito una trama musicale che si radica nel tempo e nella memoria. «Incanti e disincanti», terzo episodio discografico della pianista e compositrice, prende forma all’interno dell’Auditorium Novecento, ambiente che agisce come matrice acustica ed affettiva. Le pareti di quello studio custodiscono tracce che non si sovrappongono alla scrittura, ma s’integrano nel suo respiro. Ogni suono si dispone secondo una logica che privilegia la coerenza, la misura e la necessità.

Otto anni separano questa struttura tematica ed emozionale dalle precedenti. Il tempo ha agito come fermento, diventando spazio di maturazione ed intervallo gestativo. La scrittura ha trovato una forma mentis basata sull’equilibrio estetico e l’escavazione emozionale. I diciannove musicisti (da Emilio Silva Bedmar a Davide Costagliola, da Raul Cardoso a Umberto Lepore) coinvolti sono stati scelti per la loro fisionomia sonora e per la capacità di aderire a un disegno armonico che si relaziona circolarmente senza ostentazione. Ogni presenza strumentale s’innesta nel tessuto compositivo con precisione, facendo germinare consapevolezza e piena adesione. La formazione accademica di Armanda, maturata al Conservatorio San Pietro a Majella, ha generato una competenza che modella le ambientazioni emotive senza irrigidirsi sul virtuosismo ostentato. Le collaborazioni con Roberto De Simone, Daniele Sepe, Vincenzo Salemme, Eduardo De Crescenzo e altri interpreti sono stati propedeutici ad un percorso che oltrepassa l’idea di appartenenza imitativa o tributaristica. Il latin-jazz emerge quale tessitura, come ambiente sonoro nel quale si annodano elementi eurocolti, suggestioni popolari, ma soprattutto ed uno story telling emotivo che si intensifica progressivamente.

La track-list si dipana sulla scia di undici episodi, ciascuno con una propria logica interna, una curva espressiva ben precisa ed una geometria timbrica caratterizzante. «Savana» apre il tracciato con una sferzata di energia funkified ed una pulsazione che suggerisce una spazialità interiore. Il pianoforte si dispone come centro armonico, modulando le voci circostanti con una presenza che orienta il flusso senza delimitare le possibilità espressive della compagine soprattutto dei fiati che agiscono come pistoni in un motore a scoppio. La linea accordale s’interseca nel tessuto motivico come principio di equilibrio, come asse timbrico e come gesto compositivo che implementa le relazioni. «Come il sole al tramonto» alimenta una progressione che dilata il tempo, lasciando che la melodia emerga per gradi, in crescendo progressivo, mentre la trama armonica si modella su sospensioni dilatanti che evitano la frammentarietà, mentre le sezioni si compattano distillando un sound cinetico e coinvolgente. «Loredana’s Tango» si sorregge su una ponteggio ritmico che trasfigura la memoria del genere, lasciando che la partitura pianistica si leghi ad una logica modulare. Le sezioni si amalgamano in una trama che alterna rilievi e velature, senza precipitare mai nel deja-vu.

«Always Us» e «Sunrise» si collocano in una zona di transizione, dove l’esecuzione diventa più rarefatta e più interiormente vaporizzata. La prima composizione riporta in auge un mood lievemente retrò ed un’aura vagamente bopping. Mentre la seconda si sostanzia come una ballata dal sapore quasi smooth-jazz, in cui il timing pianistico si dispone con discrezione, integrando le voci strumentali in una tessitura che sostiene, modella ed orienta. «Latin Reunion», senza lasciarsi sopraffare dall’esotismo festaiolo dirama la pluralità ritmica in un impianto che attiene alla coerenza estetica, formale e sostanziale. Ogni strumento si estrinseca in una trama che si approfondisce e si manifesta per accatastamento verticale, lasciando che l’atto esecutivo trovi il proprio respiro. «Nonostante tutto» e «Qualcosa in più» si presentano come episodi che forgiano una liricità misurata. L’uno si spalma sulla transizione melodica che si dispone con sobrietà, sostenuta da un intelaiatura che tende alla continuità, con un’aura fonica che evoca alcune ambientazione tipiche del post-bop cameristico. Mentre l’altro, sui contrafforti di una ballata mid-range, mostra la fisionomia di un suono che s’imbastisce mediante opalescenze acustiche, le quali tendono ad orientare la fruizione. «That’s My Answer» sancisce una progressione che riorganizza il materiale tematico, lasciando che il costrutto si srotoli senza dissolversi, con un movimento verticale in cui i fiati disegnano una classica atmosfera hard bop orchestrale con accentazioni latine. «Five Minutes» suggella il tracciato con una sintesi armonizzante che ricompone, rilancia e dispone, con il piano che diventa il propulsore ed cucitore della trama armonica, mentre ed i fiati divorano l’aria come se non ci fosse più un domani.

La presenza dell’Auditorium Novecento agisce come matrice. Lo studio nel quale, dagli inizi del ‘900, hanno inciso Nicola Maldacea, Gennaro Pasquariello, Elvira Donnarumma, il tenore Fernando De Lucia e Gilda Mignonette, ma dove sono passati anche personaggi del calibro di Enrico Caruso, Totò, Eduardo de Filippo e Renato Carosone, è una sorta di sacrario della musica e della canzone partenopea dove si arriva in religioso silenzio ed in punta di piedi. La memoria del luogo si sedimenta, dunque, nella processo compositivo ed esecutivo come risonanza, come traccia e come riferimento. Le figure che hanno registrato in quello spazio abitano il fondo della musica di Armanda, quasi come un sostegno trasparente e misterioso. Il pensiero del padre diviene una presenza, che indica il cammino, una sorta di bussola ideale, mentre la partitura ne assorbe il ricordo, sia pure velato, lo integra e lo dispone come asse affettivo ed accordale. «Incanti e disincanti» promulga una sorta di apertura verso un altrove tematico, dove ogni frammento sonoro episodio si manifesta alla medesima stregua di una ratio che frantuma, modella e riassembla. Il modus agendi dell’ensemble diffida delle formule stantie, evitando di cullarsi su stilemi già masticati o modelli precompilati. Armanda Desidery distilla un lessico sonoro che individua un suo preciso habitat tematico, fatto di una visione lucida della sensibilità poetica e del processo compositivo.