Con Ralph Towner scompare uno delle menti più innovative del chitarrismo jazz post-moderno. Ne abbiamo tracciato un profilo

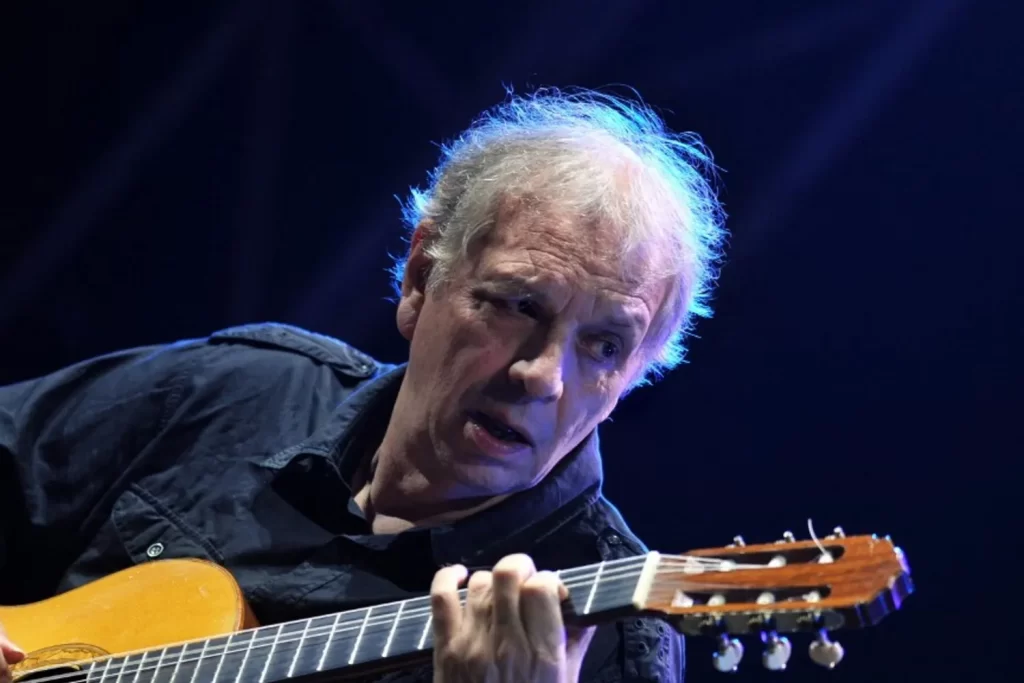

Ralph Towner

Fra gli elementi distintivi del suo stile emergono l’uso della polifonia, che gli consentiva di articolare progressioni simultanee evocando la scrittura contrappuntistica senza mai perdere la fluidità dell’improvvisazione, mentre le armonie mobili, risultano spesso basate su accordi sospesi, sovrapposizioni modali e modulazioni sottili.

// di Francesco Cataldo Verrina //

Ralph Towner ha occupato una posizione singolare nella storia del jazz contemporaneo, nonostante la sua traiettoria artistica non sia fiorita lungo le linee canoniche del jazz afroamericano, radicandosi per contro in un crogiolo di tradizioni che egli ha saputo trasformare in un linguaggio personale, riconoscibile fin dalle prime battute. Le sue origini in Oregon, in un ambiente lontano dai centri nevralgici del jazz, e la formazione in una famiglia in cui la musica colta europea conviveva con forme popolari e cameristiche costituirono il primo nucleo della sua identità artistica. Prima ancora di avvicinarsi al jazz, Ralph studiò composizione e chitarra classica, assimilando la disciplina formale di Bach, la pulizia timbrica di Villa-Lobos e la sensibilità armonica della scuola francese. Questo retroterra lo condusse verso una concezione della chitarra acustica che non ha mai avuto equivalenti nel jazz degli anni Sessanta: Towner non «adattò» la chitarra classica al jazz, ma plasmò un linguaggio nuovo, in cui la polifonia dello strumento divenne veicolo di improvvisazione.

A partire da queste premesse, l’incontro con la scena newyorkese e con la cerchia di Paul Winter segnò l’ingresso in un contesto più ampio, ma fu con la fondazione degli Oregon che la sua voce strumentale trovò un terreno ideale, grazie a un ensemble che univa elementi cameristici, influenze indiane, improvvisazione modale e una concezione timbrica estremamente sofisticata. Il pianismo mancato di Towner – egli stesso lo ha spesso ricordato – ha lasciato tracce profonde nel suo modo di concepire la chitarra. Ascoltando i suoi dischi, ci si avvede che le linee non procedono per formule idiomatiche, ma per rotoli armonici interni, come se lo strumento fosse un piccolo pianoforte a corde pizzicate. Il suo tocco, sempre controllato e privo di enfasi, privilegia la trasparenza, tanto che ogni nota risulta collocata con una cura quasi mercuriale, ciascun accordo mette in luce una prassi che deriva tanto dalla musica eurodotta quanto dall’improvvisazione jazzistica. Fra gli elementi distintivi del suo stile emergono l’uso della polifonia, che consente di articolare progressioni simultanee richiamando la scrittura contrappuntistica senza mai perdere la fluidità dell’improvvisazione, mentre le armonie mobili, risultano spesso basate su accordi sospesi, accatastamenti modali e modulazioni sottili. La sua dinamica estremamente controllata fa sì che l’espressività non nasca dal volume, ma dalla micro-articolazione della procedura. L’interazione con il silenzio diventa parte integrante della narrazione, mentre l’uso della dodici corde conferisce all’esecuzione una dimensione orchestrale, con riverberi che arricchiscono la profondità del suono. Pur non provenendo direttamente dalla linea pianistica o chitarristica del jazz afroamericano, Towner s’inserisce nella tradizione tramite una via laterale ma coerente. La sua musica dialoga con la libertà modale inaugurata da Coltrane e da alcuni pianisti della scuola di Bill Evans, con la ricerca timbrica di musicisti come Jim Hall, pur senza condividerne l’impianto idiomatico, nonché con la dimensione cameristica che dagli anni Settanta in poi diventa una delle vie alternative del jazz contemporaneo. Towner rappresenta dunque un punto di raccordo fra la tradizione afroamericana e una sensibilità europea, senza mai cadere nella semplice fusione di generi, poiché la sua opera testimonia una concezione del jazz come arte dell’ascolto, della sottrazione e della precisione estetica.

Il chitarrismo che si muove nella stessa regione estetica di Towner costruisce un paesaggio fatto di idee che si distendono senza attrito, come se il suono trovasse da sé la propria direzione. Le armonie si sviluppano con una logica morbida, senza scarti bruschi, seguendo un passo che privilegia la continuità del respiro. Qualsiasi accordo porta con sé una sfumatura timbrica che amplia lo spazio, come un colore che si diffonde sulla superficie senza perdere definizione. Nel contesto europeo, il chitarrismo che si avvicina alla sensibilità di Ralph Towner non procede per linee nette, ma per vapori, per ombre, per chiarori che si allargano come l’alba su un terreno ancora freddo. Parliamo di una chitarra che non cerca un centro, ma una soglia, ossia un punto in cui il l’ordito tematico comincia a sostanziarsi senza ancora dichiararsi. Le armonie non avanzano come colonne in marcia, ma alla medesima stregua di correnti d’aria che cambiano direzione con lentezza, lasciando che il timbro decida la strada prima ancora della struttura. In questa regione estetica, lo strumento sembra ricordare la sua origine di legno e corda, in cui ciascuna nota reca con sé un frammento di materia, una vibrazione che non è solo musicale ma quasi tattile. Le progressioni si aprono come sentieri in un bosco, non tracciati ma intuibili, mentre il fraseggio avanza come un camminare attento, che ascolta il terreno prima di posare il piede successivo. Non c’è fretta e neppure urgenza, ma esiste un tempo che si dilata, quasi che la musica avesse bisogno di guardarsi intorno prima di proseguire. Le corde sembrano parlare fra loro, scambiarsi segnali, come se ogni armonia fosse il risultato di un dialogo intrinseco allo strumento. Le voci si avvitano senza sovrastarsi, come fili di luce che fendono la stessa stanza. A volte il suono sembra provenire da lontano, come un’eco; altre volte risulta vicino, quasi intimo, come un respiro trattenuto. Il flusso accordale non mira alla risoluzione, ma alla continuità, espandendosi come cerchi nell’acqua, i quali lasciano che il bordo si dissolva prima di generarne un altro. In tal senso, la chitarra europea che dialoga con Towner esprime i contorni di una tecnica che pensa per immagini, per atmosfere, per stati d’animo più che per funzioni. Siamo alle prese con un metodo chitarristico che conosce il silenzio e lo tratta come un compagno di viaggio, non come un vuoto da riempire. A volte l’aura fonica sembra avvicinarsi alla poesia, altre volte ricorda la pittura, come pennellate sottili, accumuli leggeri, e trasparenze che si percepiscono solo se si guarda con attenzione. E in certi momenti, la fisionomia acustica sembra avvicinarsi alla fotografia, in maniera simile a un’immagine sospesa, nitida e fragile allo stesso tempo. Siamo nella zona in cui Towner trova i suoi compagni europei: non un gruppo, non una scuola, ma una costellazione di sensibilità che riconoscono nella chitarra un luogo di ascolto, di attesa e di rivelazione lenta. Uno strumento che non afferma, ma mostra; una chitarra che, come certe opere di Rothko o talune pagine di Celan, non chiede di essere capita, ma di essere abitata.

Tra le opere più significative del catalogo del chitarrista degli Oregon risaltano alcuni dischi che, più di altri, permettono di seguire da vicino la formazione del suo mondo sonoro. «Diary» apre questo percorso come un quaderno privato messo sul leggio, in cui la chitarra classica e la dodici corde si alternano in composizioni che sembrano annotazioni e pensieri appuntati con calma, idee che si distendono con sorgività. Towner è solo, e proprio questa solitudine mette a nudo l’attitudine a sagomare un impianto coerente a partire da un gesto minimo e da una cellula armonica che si allarga e si contrae come un membrana vitale. «Solstice» amplia l’orizzonte e porta quella stessa scrittura dentro un piccolo consesso di voci forti: Jan Garbarek al sax, Eberhard Weber al contrabbasso, Jon Christensen alla batteria. Le composizioni diventano terreno condiviso, luoghi attraversati da flash che si diramano verso direzioni diverse, si dileguano per poi rientrare, intersecandosi per affinità. La chitarra schiude varchi, suggerisce traiettorie, accoglie le risposte del gruppo, convertendo ogni episodio in una sorta di clima mutevole, una stagione che cambia luce a ogni cambio di mood. Con «Matchbook», la conversazione si restringe a due soli strumenti: Towner e il vibrafono di Gary Burton, un habitat propedeutico a una scrittura ancora più trasparente e tracciata dall’esile punta di un calligrafo. Le evoluzioni della chitarra e le figure del vibrafono si avvinghiano come frammenti di vetro policromo in un mosaico bizantino, con una leggiadria che lascia emergere ogni dettaglio. Il disco mostra quanto Towner sappia pensare la chitarra come partner paritario, in fase di comping, e al tempo stesso di lasciarsi innervare dall’altro strumento. «Sargasso Sea», in duo con John Abercrombie, trascina questo gioco di riflessi su un terreno ancora diverso, grazie a due chitarre che si annusano, si sfiorano e si scambiano i ruoli. A tratti una sembra proseguire la frase dell’altra, diversamente le due voci scorrono parallele come correnti che arrivano da punti lontani e si riconoscono. Il titolo evoca un mare denso e quieto, mentre l’imbastitura motivica aderisce a questa immagine con una serie di episodi sospesi, sempre in bilico tra definizione e dissolvenza. Infine «Batik», con Eddie Gómez al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria, intaglia una sorta di tela ampia su cui Towner disegna forme più estese. Le composizioni si aprono in archi lunghi, il trio agisce in maniera telepatica, passando da trame sottili a momenti più incisivi senza perdere coesione. Il titolo rimanda a una tecnica di tessitura e di colore, e qualcosa di simile accade qui, mediante strati sovrapposti, motivi che ritornano e figure che guizzano fuori per poi scomparire nuovamente, fino a comporre un arazzo intricato e traspirante al contempo. La sua produzione – dagli Oregon ai lavori solistici, dalle collaborazioni con Gary Peacock e John Abercrombie alle incisioni per ECM – sancisce un corpus che ha ridefinito il ruolo della chitarra acustica nel jazz. Towner lascia un’eredità fatta di rigore, immaginazione e una rara capacità di trasformare la complessità in chiarezza.