// di Francesco Cataldo Verrina //

Melissa Aldana, un tempo acclamata come una delle principali seguaci di Sonny Rollins, di cui continua ad abbracciare lo stile improvvisativo, è giunta alla sua settima fatica, il secondo capitolo in casa Blue Note, attraverso una lenta evoluzione, che potremmo definire trasformazione, a partire dal promettente «Visions» del 2019. Storicamente, l’approdo alla prestigiosa etichetta Blue, diventa per quei pochi fortunati musicisti, baciati dalla storia e dalla dea bendata, uno spartiacque fondamentale, se non altro un nuovo o differente punto di partenza, che significa in primis una piccola consacrazione per l’artista con evidente riconoscimento da parte dei discografici di un talento da esporre con orgoglio su tutte le piattaforme mediatiche. Per fare un esempio banale: è come quando un pilota approda in Formula Uno, magari in Ferrari, che, per metafora, nell’immaginario collettivo di molti jazzisti corrisponde all’ingresso nel roster della Blue Note.

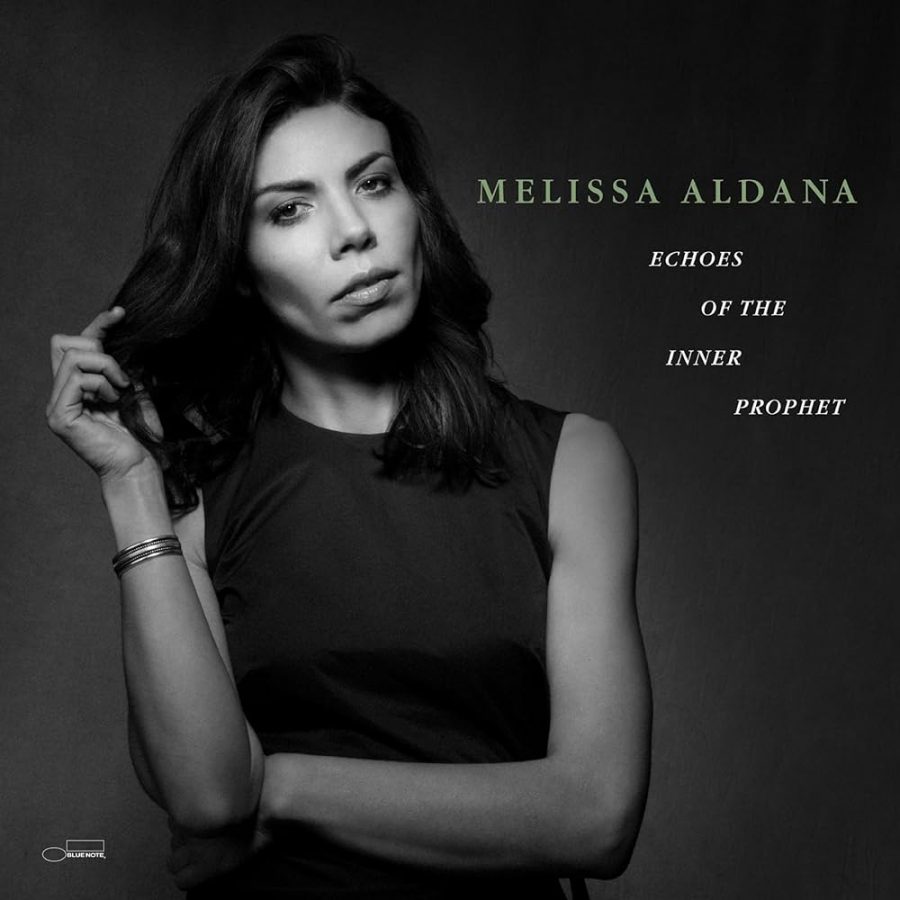

Al netto della metafora un po’ sempliciotta, la prima corsa in Formula Uno, Melissa Aldana l’ha fatta con l’album «12 Stars» che, con tanto di nomination ai Grammy Awards, fu uno snodo importante nella carriera della «Cilena di New York», un lavoro insolito, intriso di atmosfere, a tratti ossessive, riflessive, dilatate e sospese, nonché spinto dalla ricerca di un ipotetico eremo sonoro fra Shorter e Coltrane; un disco che prometteva tanto e che manteneva abbastanza, forse perché le aspettative erano inferiori a quelle riposte sul nuovo album, «Echoes Of The Inner Prophet», letteralmente «Echi del profeta interiore», titolo che può essere subito interpretato come una dichiarazione d’intenti, tanto che il sax di Aldana sembra scandagliare più a fondo i recessi interiori della sua anima. Siamo alle prese con un disco sincero nelle intenzioni, in cui traspare a volte una chimica relazionale più intima con i sodali e una salda padronanza del materiale trattato; soprattutto Melissa e compagni alzano il tiro, come a voler dire: è il momento di staccarci da terra e tentare una comunione ideale con la spiritualità coltraniana e l’introspezione shorteriana. Quanto ci riescano, va analizzato e ponderato pezzo per pezzo, blocco per blocco. L’album si rivolge, ovviamente, a un pubblico informato, non di certo ad un audience da boogaloo; per arrivare fino in fondo bisogna avere armi e bagagli di un certo tipo ed essersi «mitridatizzati» con eccessive dosi di post-bob espanso e free jazz a presa rapida: il che costituisce un legittimo desiderio, ma anche una sfida. Come dicevamo, il progetto è profondamente intimo, uno scavo nell’anima da portare in superficie, ma non sempre questo avviene: il costrutto sonoro sembra talvolta strisciare pancia a terra, mentre l’uso dell’effettistica, degli overdubbing e le alchimie di James Farber rendono artificiose e poco credibili talune abrasioni o distorsioni del sax, dove le dissonanze diventano più simili alle «distonanze», un neologismo che potrebbe agevolare la comprensione.

«Echoes Of The Inner Prophet» sembra un disco teso alla celebrazione di una piccola comunità di musicisti coagulatasi graniticamente intorno alla sassofonista cilena, la quale tenta di documentare e mettere in luce non la sua evoluzione stilistica ma quella raggiunta dal quintetto nell’insieme, catturandone l’intuizione collettiva acquisita dopo molti tour, viaggi e concerti e frequentazioni: Lage Lund chitarra ed effetti, Fabian Almazan, il cubano di Miami, pianoforte ed effetti, (che torna a far parte del gruppo dopo aver marinato «12 Stars»), Pablo Menares basso (compagno di scorribande cilene) e Kush Abadey batteria. Scorrendo l’album si ha come l’impressione che Melissa abbia voluto concedere molto spazio al pianoforte che irrobustisce spesso i contrafforti della sua narrazione, talvolta troppo diafana e liquefatta in uno spiritualismo che a tratti sfiora lo spiritismo; soprattutto la sassofonista approfondisce il rapporto simbiotico con il chitarrista Lage Lund, che funge da arrangiatore e co-produttore, e con cui Melissa condivide una rara forma di fiducia ed al quale concede costantemente una linea di credito aperta. In riferimento alla titolarità del progetto, il chitarrista norvegese ed il pianista, che fa sovente appello ad una razionalità armonica di derivazione eurodotta, sembrano in realtà due soci, sia pure soci minoritari. Basta ascoltare «Unconscious Whispers» e «Story», in cui Lund e Aldana si bloccano al punto di finire la frase dell’altro enfatizzando un’interazione collettiva di gruppo, con un approccio che rifugge dalla convenzione tipica del head-solo-solo-head. In genere, nelle dinamiche del quintetto, anche quando il singolo sembra essere la voce principale, non si tratta del tipico assolo a sé stante, poiché i sodali lo circondano con una tessitura quasi protettiva.

L’album è un tentativo incompleto di uscire dalle secche di un certo jazz manieristico e di superare l’attuale propensione per i rigurgiti stilizzati, assai marcata negli ultimi anni, specie nell’ambito mainstream e del contemporaneo di marca germanica, tanto che il tirare Wayne Shorter per la giacca diventa un passaporto internazionale contro ogni barriera doganale ed una sorta di zona franca a livello espressivo. È pur vero che le stimolanti atmosfere shorteriane, la volatilità tex-mex di Charles Lloyd ed un senso armonico alla Mark Tuner, combinati ad una reiterata introspezione fusa a caldo con texture acustiche ed elettroniche, producono una tranquilla intensità. Per contro le varie composizioni, per quanto cerchino di incunearsi in certo tipo di mood, sono piuttosto flebili, nonostante siano più originali rispetto alla media del periodo; soprattutto la procace Melissa, quando imbraccia il sax, non possiede neppure minimamente le capacità multi-linguistiche di Shorter, tanto meno la verticalità spirituale di Coltrane. Quella di Aldana per Shorter, nel tempo, è diventata un’ossessione, tanto che il titolo dell’album è un omaggio al sassofonista che la incoronò vincitrice al Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition del 2013. Il «profeta» è proprio Wayne. «Crescendo» – sostiene Aldana – «credo di potermi sentire in sintonia con la sua musica e il suo modo di suonare, come forse non riuscivo a fare quando ero più giovane». Di certo Melissa ha assorbito le lezioni di Shorter, specie nell’uso dello spazio e di una narrazione a volte misterica: «quando penso a Wayne» – dice la sassofonista – «penso ai colori». Però, a volte, la sua tela melodica sembra vagamente naive: in particolare talune serpentine disarmoniche e squittenti sembrano palesemente coadiuvate e rettificate dalla pedalata assistita della tecnologia di studio. Se calato nel contesto attuale tutto questo non sarebbe così deleterio, anche perché per molti il jazz è ciò che si sente e non quello che si suona. Se invece mettiamo la produzione della cilena a confronto con le dinamiche shorteriane, il livello di attesa cresce parecchio in relazione alle sue composizioni e dei suoi arrangiamenti. La sassofonista si aiuta molto con le parole evocando «l’essere in mezzo all’oceano nell’oscurità della notte, vedere apparire una balena e sentire quella nota profonda». Il jazz però deve essere un dispenser di suggestioni audiotattili, le filosofie teoretiche ed esistenziali servono solo agli uffici stampa.

L’album si apre in maniera soffusa, quasi in sordina, con la title track, un tributo ideale a Wayne Shorter, di cui ripropone talune regole sintattiche mentre sviluppa una tela sonora dai colori attenuati ricordando l’afflato spirituale di Alice Coltrane. Questo modulo espressivo conduce per assonanza ad «Unconscious Whispers», caratterizzata da passaggi vaporizzati ed escursioni tonali erosive con qualche scheggia latina, riscontrabili anche in «The Solitary Seeker», dove si avverte un leggero mood brasiliano, mentre le dichiarazioni espressive di Aldana, Lund e Almazan si dipanano su un groove cinetico. Il costrutto tematico è profondamente attrattivo ed emana un effetto ipnotico simile ad una trance. Aldana e Almazan sembrano sempre piuttosto convinti, ma è Lund a brillare in «A Story» diffondendo nell’ambiente circostante un senso di disinibita e scorrevole eleganza innestata in un crossover jazz alla Metheny. Il chitarrista porta a corredo dell’album un suono talmente distintivo da oscurare in parte la sua datrice di lavoro. Lund lo fa attraverso tessiture policrome o incisive frasi melodiche, tanto che nella sua creatura «I Know You Know» mostra un’espressività nitida ed una radiosa solarità rispetto ad altri momenti più sotterranei dell’album. «Ritual», a firma di Menares, ha le sembianze di una ballata ammaliante dai toni evocativi e atmosferici e dalle sfumature brasiliane, con una linea di basso prominente su cui Aldana si trova perfettamente a suo agio spaziando per traiettorie emulative, leggere e fluttuanti. «A Purpose», più assertiva e severa fin dalle battute iniziali, distilla un post-bop incapsulato nell’ambiziosa ampiezza degli assoli della band-leader, sostenuta nel percorso dagli immancabili scudieri Lund e Almazan. «Cone Of Silence», scritta da Melissa, nonché dedicata al tecnico del suono James Farber, è distillata con pregnanza emotiva e precisione timbrica. Tuttavia, l’album sembra a volte troppo cuniculare ed esteticamente levigato da manovre di studio, al punto da soffrire di un’uniformità studiata a tavolino. Per contro, avrebbe potuto beneficiare di qualche iniezione di energia ottenendo un maggiore equilibrio e una più sicura fruibilità, al riparo dalla ricerca spasmodica di quella «pesantezza dell’essere» che tanto piace agli intellettuali a cottimo: le composizioni minerarie e le improvvisazioni cerebrali di Aldana sfidano la pazienza dell’ascoltatore medio, pur mantenendo un fascino magnetico. Nel complesso la cilena emerge come una sassofonista più matura, ma ancora troppo imbrigliata negli appunti scolastici e tributaristica rispetto ad un continuum shorteriano in piena regola.