Roberto Del Piano: un bassista refrattario alle regole

Roberto Del Piano

di Guido Michelone

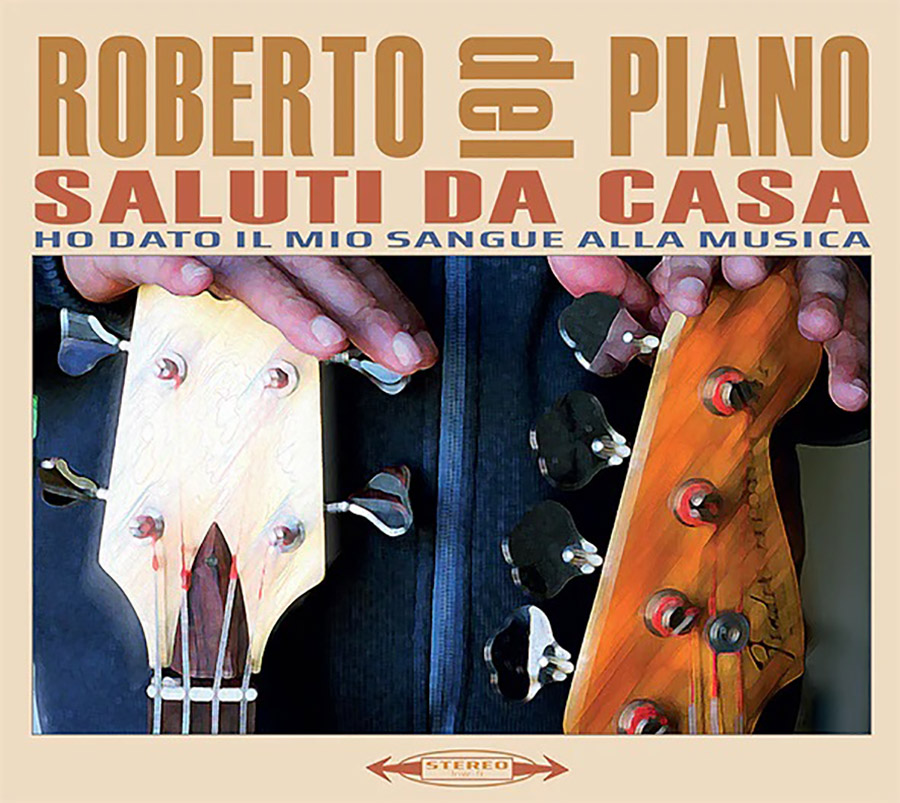

Bassista elettrico, tra impegno e militanza, fin dal Sessantotto, iniziato giovanissimo a suonare il pop nel contesto milanese salvo poi innamorarsi di jazz moderno. Nel 1971 conosce il trombettista Guido Mazzon, che lo accoglie nel Gruppo Contemporaneo, formazione-chiave nell’elargire il free in tutt’Italia: nella formazioni fanno parte giovani musicisti tra i quali Gaetano Liguori al pianoforte e Filippo Monico alla batteria. Questi ultimi due, assieme a Roberto, un anno dopo, danno via al Trio Idea da cui nascono diversi progetti ascrivibili alla scena del “jazz politico” che connota artisticamente i Seventies. Molto attivo nel mondo dell’improvvisazione creativa, mediante progetti interdisciplinari, Del Piano si unisce da un lato ai Neem di Francesco Donnini ed Edoardo Ricci dal vivo e con l’album Come Eravamo Brutti Da Piccini (1980) e dall’altro con Musimprop ai fratelli Massimo e Paolo Falascone e Filippo Monico. Per un breve periodo il bassista sostituisce Patrick Djivas negli Area, oltre numerose intricate collaborazioni. Alla fine del 2023 esce a suo nome Saluti da Casa – ho dato il mio sangue alla musica, di cui Roberto parla volentieri in quest’intervista in esclusiva per i lettori di Doppio Jazz.

D Perché proprio adesso “Saluti da casa”?

R L’idea è nata prima dell’emergenza Covid, prendendo spunto dall’acquisto, fatto da mia moglie Laura, di un piccolo registratore con microfono esterno, che a lei serviva per alcune riunioni di lavoro. Dato che col tempo ho preso a detestare la diffusa e spropositata corsa alla perfezione tecnologica, ho pensato di fare delle registrazioni a casa mia con un apparecchio da poche decine di euro per vedere di nascosto l’effetto che fa. Ho invitato diversi musicisti da me, a Lodi, e questi si sono resi disponibili in cambio di un pranzo (Laura è, tra tante cose, anche una cuoca eccellente) e di un po’ di musica insieme.

D Cos’è musicalmente “Saluti da casa”?

R Saluti da casa è una sorta di viaggio nel tempo e nello spazio, che si articolerà in diverse uscite. L’ipotesi è di arrivare a dieci CD, a giorni verrà pubblicato il secondo. Alle registrazioni casalinghe che peraltro, nel frattempo, sono riprese, si affiancano brani di varia provenienza, mai pubblicati, che fanno parte dei cinquant’anni della mia carriera. Un mosaico di suoni e situazioni che mi diverto a ritrovare e riascoltare; sulla scelta mi viene data carta bianca. Qui devo ringraziare Arlo e Giampiero Bigazzi, anime della storica etichetta “Materiali Sonori”, che mi hanno seguito in questa folle avventura. Chiamarlo testamento musicale non è il caso: diciamo che mi è stata data la possibilità di sbizzarrirmi senza problemi di mercato.

D Hai qualche aneddoto legato alle registrazioni di uno o più brani?

R Ognuno dei brani del primo CD è legato a una storia, a un aneddoto; lo stesso sarà per quelli delle prossime uscite. Del primo ne cito tre: Ci piace John Cage è un duetto con la pianista classica Sandra Scurani; dato che avevo escluso dal progetto sia pianisti che batteristi, almeno coi loro strumenti, lei ha voluto esserci comunque presentandosi a Lodi con un piano a coda giocattolo. Peppina è tratto da un concerto del quintetto di Gaetano Liguori, previsto alle undici del mattino a Nova Gorica, in Slovenia. Io avevo viaggiato col batterista ed eravamo partiti da Milano nella notte, alle due, perché lui aveva avuto un impegno quella sera, in un’altra città: puoi immaginare come eravamo conciati all’arrivo; in più, Piero Bittolo Bon, sax alto, e Filippo Vignato, trombone, non avevano mai suonato con noi e avevano ricevuto via mail le parti dei brani; non avevamo fatto nemmeno una prova insieme. Eppure, il jazz, anzi i jazzisti veri, sanno fare miracoli. L’ultimo aneddoto riguarda la versione di Laura presente in questa prima uscita (ce ne saranno altre versioni nelle prossime): alla fine dell’esecuzione Tiziana Ghiglioni, Daniele Cavallanti e io ci siamo accorti di averla cantata e suonata in due tonalità diverse, ridendo allegramente per quanto successo; eppure, a conti fatti, è risultata, almeno per i miei gusti, la più riuscita.

D Facciamo un passo indietro: chi è Roberto Del Piano?

R Roberto Del Piano è un bassista refrattario alle regole, e più il tempo passa più questa caratteristica si accentua.

D Come definiresti il tuo percorso musicale? Quali le tappe più significative?

R Estrema sintesi, se no si va sull’effetto Guerra e Pace. Ho iniziato a metà anni Sessanta, quando ho scoperto che nel complessino beat che stavano mettendo insieme nella scuola che frequentavo mancava il bassista. Così mi sono informato, scoprendo che il basso era una specie di chitarra con quattro corde: non ho fatto altro che togliere due corde dalla mia scassatissima chitarra elettrica (10.000 lire, mini-amplificatore compreso) e mi sono presentato. Gli altri ne sapevano meno di me e sono stato ingaggiato. La chitarra solista era Gabriele Salvatores, quello che anni dopo avrebbe vinto un Oscar. Fattomi regalare dal padrino di battesimo un basso vero, ho continuato a suonare anche a livello professionale, rendendomi conto, però, che non sarebbe stata la vita adatta a me; solo dopo aver deciso di smettere, e iniziato tutt’altro lavoro, ho conosciuto casualmente il trombettista Guido Mazzon. E, visto che di bassisti a Milano in quegli anni ce n’erano pochissimi, ho avuto la fortuna di entrare prima nel Gruppo Contemporaneo – era il dicembre 1971 – poi nel Trio Idea di Gaetano Liguori. Erano gli anni d’oro del jazz italiano, abbiamo davvero suonato dappertutto.

D Poi cos’è accaduto?

R Io però avevo deciso di non vivere di musica e così ho fatto sempre il dilettante, di lusso ma dilettante. Tra il 2000 e il 2010 circa ho smesso completamente di suonare, per poi intraprendere una nuova fase della mia carriera musicale, che prosegue tuttora. Però faccio poche cose, solo quelle che mi attirano veramente e con i musicisti che veramente stimo. Nella mia vita, decisamente piena, faccio altre cose, al di là della musica.

D Sei tra i pochissimi a usare il basso elettrico in contesti free o post free e post-bop e mai fusion. Perché?

R Ho sempre suonato il basso elettrico; le tracce che ho lasciato col contrabbasso ma anche con altri strumenti (chitarra, sax tenore e soprano) sono abbastanza sporadiche. La scelta dello strumento elettrico è stata determinata anche da un problema fisico alla mano sinistra, non grave come quello di Django Reinhardt ma comunque tale da costringermi a inventare una tecnica e una diteggiatura del tutto personale e lontana dalle cosiddette regole. Questo mi ha aiutato moltissimo a elaborare un mio linguaggio, nel bene e nel male abbastanza distante dalla norma.

D Ma da dove arriva la tua passione per la musica free?

R Il mio amore per il free jazz viene da lontano, anche se attualmente mi ritengo più un adepto dell’improvvisazione radicale non idiomatica. In realtà, qualche volta ho agito in ambiti diversi dal free o dal post-free: ad esempio in un trio “cool” guidato dal chitarrista Giovanni Monteforte – alla faccia di chi pensa che io non sappia suonare su sequenze armoniche complesse – e, per un breve periodo, anche in un gruppo forse non proprio fusion, ma siamo da quelle parti, come Area, insieme con Demetrio Stratos, Patrizio Fariselli e compagnia bella.

D Possiamo parlare di te come jazzman? Ha ancora un senso oggi la parola jazz?

R Perché no? È una definizione come un’altra. Ma mi piace pensarmi all’interno di quello che la scrittrice e astrofisica bolognese Angelica De Palo ha definito l’“ultragenere”.

D E si può parlare di ‘jazz italiano’? Esiste qualcosa di definibile come ‘jazz italiano’?

R Il jazz italiano è quello suonato dagli italiani; io sono anche svizzero: parliamo di jazz svizzero? Onestamente…

D Cosa distingue l’approccio al jazz di americani e afroamericani da noi europei?

R Qui la cosa si fa più complicata: il jazz è nato là, gli afroamericani hanno elaborato una forma d’arte unica e irripetibile, ripresa poi da musicisti bianchi, creoli, per arrivare in seguito in Europa e nel resto del mondo. È diventato un linguaggio globale. Sarà un caso, ma molto raramente ho suonato con musicisti afroamericani. Ho invece bazzicato spesso, e lo faccio ancora, improvvisatori europei di varia provenienza coi quali mi trovo particolarmente a mio agio, da João Pedro Viegas a Jean Michel van Schouwburg; ho trovato interessante il confronto anche con qualche musicista giapponese, come Maresuke Okamoto o Naoto Yamagishi. Direi che la differenza principale sta nel nostro retroterra culturale, nella nostra storia, nel nostro modo di vivere: tutte queste cose si riflettono anche nell’approccio musicale. Detto questo, credo che non riuscirei mai a suonare come Ron Carter o Wilbur Ware, mentre non mi sento lontanissimo, almeno come spirito, da Eberhard Weber.

D Il jazz deve parlare, attraverso i suoni, di temi sociali, politici, ambientali, filosofici?

R Come no, certamente. La mia storia come musicista è piena di tutto questo. Gaetano è stato accusato di cavalcare l’onda politica per fare carriera come musicista: in realtà ha pagato un prezzo altissimo per le sue scelte. Però ci sono musicisti che, a dispetto di tutto e di tutti, continuano a parlare di politica, problemi sociali e tutto il resto, attraverso la loro musica e il loro modo di essere.

D Come vivi il jazz in Italia anche in rapporto alle tue esperienze sul territorio?

R Qui preferisco tacere.

D Sei mai stato invitato (con l’Idea Trio o altri) a suonare a Umbria Jazz?

A Umbria Jazz l’Idea Trio non ha mai messo piede. Né ci sono andato con altri musicisti e con altre formazioni. Una parte del prezzo pagato di cui sopra.

D Cosa pensi dell’attuale situazione ‘meloniana’ in cui versa la cultura italiana (di cui il jazz ovviamente fa parte da anni)?

R Per fortuna ho quasi settantaquattro anni e ho vissuto una vita lunga, interessante e, da qualche anno, anche felice. Dell’attuale situazione non posso che pensare tutto il male possibile. Sono associato a Ilsreco, l’Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, di cui mia moglie Laura è presidente; nel mio piccolo non perdo occasione di dire quello che penso, con la musica ma non solo. E se fosse necessario, sperando di farcela, prenderei la via dei monti imbracciando il mio fedele Fender Precision.