// di Gianluca Giorgi //

Jimmy Giuffre 3, The Easy Way (1959 ristampa del 1982)

Inciso nel 1959 con un trio atipico composta da Jimmy Giuffre (clarinetto, sax tenore, sax baritono), Jim Hall (chitarra) e Ray Brown (contrabbasso). Un set intimista e notturno, in cui i dialoghi ed i monologhi degli strumenti si sviluppano con calma e con una vena bluesy in sottofondo; Giuffre offre belle interpretazioni col clarinetto di venerabili standards quali ”Mack the knife” e ”Come Rain or come shine”, passando invece al sax in episodi dai forti caratteri blues come ”Careful” e ”Ray’s time”, in cui brilla il contrabbasso di Brown. Clarinettista e sassofonista texano, Jimmy Giuffre (1921-2008) è noto in particolare per essere stato l’autore di ”Four brothers”, che divenne un grande successo per l’orchestra di Woody Herman, alla quale Giuffre si unì nel 1949. Ha avuto una lunga carriera, caratterizzata da una frequente imprevedibilità nelle sue proposte; stabilitosi nella costa occidentale degli Stati Uniti, è diventato un importante esponente dello West Coast Jazz, sia come sideman che come leader, è stato anche aperto alle derive sperimentali del jazz come testimonia il suo trio Jimmy Giuffre 3 nella incarnazione del 1961, che includeva personaggi come Paul Bley e Steve Swallow. Bel disco, ma io sono di parte perché a me Jimmy Giuffre piace molto.

Endless Garbage: featuring John Dwyer, Ted Byrnes, Greg Coates, Tom Dolas & Brad Caulkins (2021)

Endless Garbage è l’album del quintetto di improvvisazione guidato da John Dwyer degli Osees, otto brani strumentali di musica istantanea. Concepito durate il lockdown del 2020, John Dwyer a pochi isolati dalla sua casa sente un batterista dal suono frenetico e libero, lo contatta e finisce per incontrare e lavorare con Ted Byrnes. Ted ha mandato molte registrazioni di batteria sulle quale ha lavorato John con basso elettrico, sassofono, chitarre, cuica, sintetizzatori, flauto ed effetti. In un secondo momento si sono aggiunti gli altri musicisti che hanno suonato uno alla volta nella loro traccia. Nessuno di loro aveva mai lavorato insieme ed il filo conduttore è stato John Dwyer. Ne escono 25 minuti abbastanza dilanianti, senza una forma canzone, deliri free, difficilmente riconducibile a qualcosa di narrativo, a volte si sentono riecheggiare i Gong in qualche assolo di chitarra, altre volte vi è un sax tagliente alla Zorn, versione jazz-core e questo è il rimando più plausibile. La creatività e l’energia di John Dwyer sono infinite come dimostrano le frequenti uscite delle sue band e dei suoi progetti. Per gli appassionati di Albert Ayler, dei Gong e dell’improvvisazione, un disco non per tutti ma non di difficilissimo ascolto.

Donald Alexander Strachan and the Freedom Ensemble, Soul Translation (1975 ristampa 2013)

Soul Translation: A Spiritual Suite” è un bel disco perduto di deep jazz americano originariamente auto-pubblicato in stampe private da Donald Alexander Strachan e il Freedom Ensemble su Triad Music Concepts nel 1975. Donald Alexander Strachan del disco è compositore, direttore d’orchestra, chitarrista, vocalist e altro ancora e guida una grande formazione di 11 elementi che include Jay Hoggard al vibrafono. Questo grande disco di soulful-spiritual jazz è stato l’unico album che Strachan ha pubblicato e di conseguenza è diventato una rarità perduta, un must per i fan del suono jazz-funk-soul degli anni ‘70 e delle etichette discografiche Tribe e Strata-East.Ristampa in vinile da 180 grammi con l’esatta riproduzione dell’ artwork, estremamente limitata a 1000 copie in tutto il mondo.

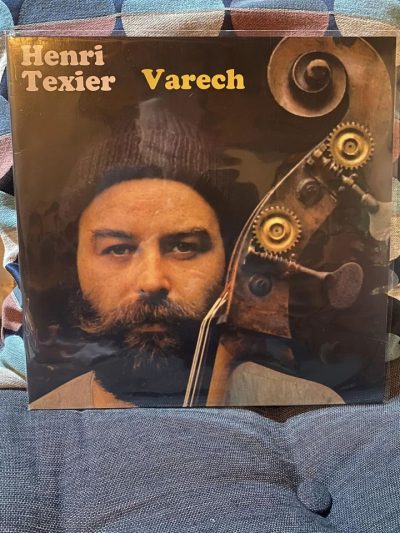

Henri Texier, Varech (1977 ristampa 2018) – Les Là-Bas (Bonobo Remix 2016)

La musica francese negli anni ‘70 ha risentito del clima di ribellione che ha pervaso il decennio e vede nel jazz la massima espressione tanto libera quanto libertaria. La Francia ha avuto tanti jazzisti e molti di loro sono appartenuti alle avanguardie ed al free-jazz, sono stati, infatti, tra i primi a politicizzare il free jazz a sinistra e a ospitare a Parigi numerosi esponenti dell’avanguardia afroamericana. Fra questi musicisti un artista che ha espresso esperienza, valore, concretezza, sperimentalismo nella ricerca artistica è senza dubbio Henri Textier. Varech è il secondo album pubblicato dal contrabbassista francese, il suo disco più considerato dai fan e probabilmente anche il più divertente. All’interno c’è il brano Les La Bas che nel 2016 divenne un inno dance grazie al remix di Bonobo. Il brano, malgrado il lato “pop”, rimane ancorato alle radici dell’avanguardia assumendo nuove forme. Come il suo predecessore e il suo seguito, Varesh è un singolare ibrido di jazz, musiche ambient e new age, minimalismo e avanguardia, condito con elementi di musica celtica, nordafricana, indiana e mediorientale. Grazie ad un registratore a nastro Revox, Texier riuscì a registrare da solo tutte le composizioni: caratterizzati da uno spettro sonoro composto da flauti, oud, archi, percussioni, contrabbasso, basso elettrico e vocalizzi scarni ed essenziali, Varech rimane uno dei apici nella discografia del musicista parigino, grazie alla sua potenza espressiva e sperimentale, “quarto mondo” prima dell’avvento del termine. Un disco allo stesso tempo meditativo, inebriante, spirituale, con un suono che riesce a portare in luoghi lontani. Un’opera straordinaria di una voce visionaria!

J. P. Bimeni & the Black Belts, Give Me Hope (2022).

Rifugiatosi in Gran Bretagna in giovane età per sfuggire alla persecuzione politica perpetrata nei confronti della sua famiglia in quel del natio Burundi, Jean Patrick Bimeni ha da allora intrapreso una carriera di cantante soul che lo ha portato a collaborare con la formazione spagnola dei The Black Belts. Give Me Hope è il secondo album da loro realizzato. Dotato di una vocalità sincera e coinvolgente, tra la passionalità sanguigna di Otis Redding e la carismatica spiritualità di Al Green, Bimeni dà il meglio di sé sia in canzoni uptempo in classico Stax style come Not In My Name, Precious Girl e Mathematics, sia in ballate accorate quali Find That Love e Guilty & Blessed. Non manca lo spazio per una certa varietà, Give Me Hope infatti si nutre dell’energia ritmica dell’afrobeat. Come da tradizione, anche i testi giocano un ruolo importante; testimonianze di profonda coscienza sociale, empatia e calorosa umanità. Ben riuscito anche lo strumentale Ghost City, nel quale The Black Belts si producono in uno stomper di scuola Northern Soul. Contaminazioni afro-funk e reggae sono le uniche novità di un suono “già sentito” ma tanto seducente. E’ tutto racchiuso nella devozione per la musica soul il potenziale appeal di “Give Me Hope”, opera seconda dell’artista e ulteriore conferma di tutte le buone vibrazioni dell’esordio di quattro anni fa. Un disco che non spicca per originalità ma che resta apprezzabile.